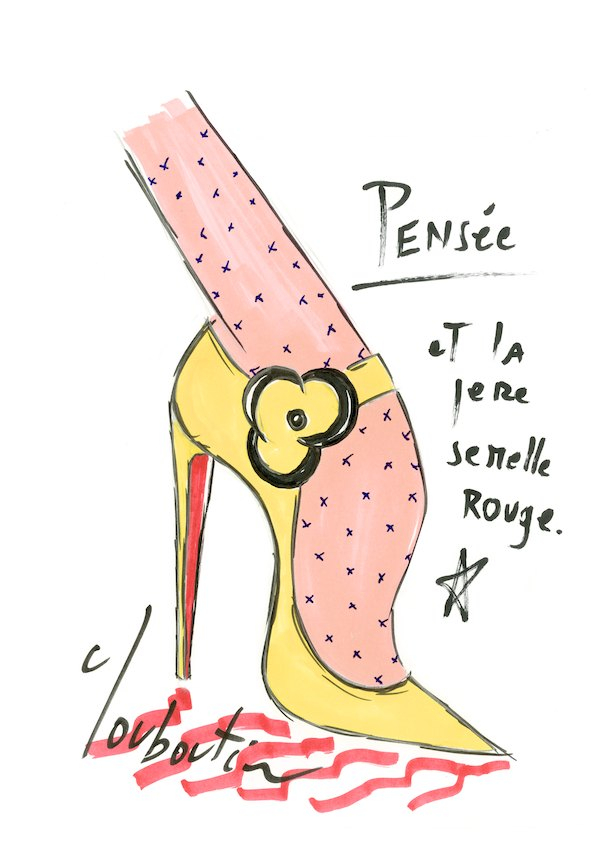

조급한 성격을 가진 독자가 이 글을 읽게 될지도 모르니, 위 질문에 대한 답부터 공개해야겠다. 크리스찬 루부탱의 레드 솔은

빨간 매니큐어에서 힌트를 얻어 디자인되었다. 앤디 워홀의 팝아트에서 영감을 얻어 1992년 F/W 컬렉션을 준비하던 크리스찬 루부탱. 새로운 시즌을 위한 새로운 디자인의 슈즈 샘플을 손에 넣었을 때, 그는 중요한 무엇이 빠졌다고 느꼈다고 한다. 디자인은 완벽하지만, 어딘가 허전했던 것. 그 순간, 작업실 구석에서 새빨간 매니큐어를 칠하고 있던 어시스턴트가 눈에 들어왔고, 그 매니큐어를 신발 밑바닥에 칠해보았다. 그의

시그너처 디자인이 탄생하는 순간이었다.

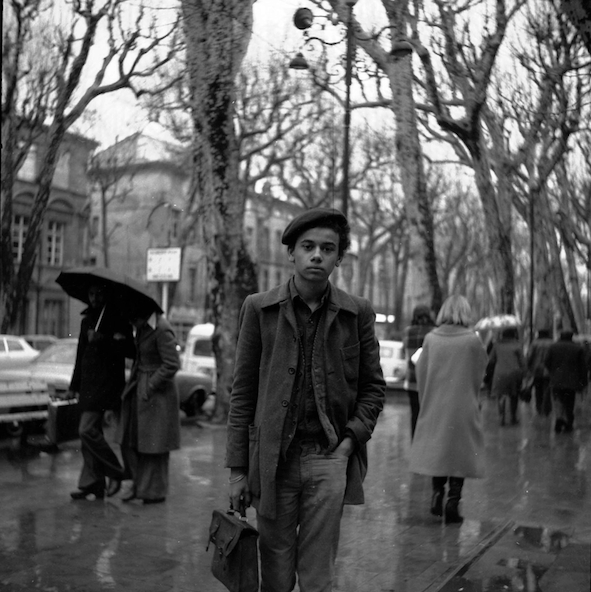

시간을 조금 돌려보자. 그는 어쩌다가 여성의 구두를 디자인하게 되었을까. 그 이야기를 하자면

1964년, 파리 12구에서 태어난 한 소년으로부터 출발해야 한다. 어린 시절 아프리카 아트 뮤지엄에서 처음 본 하이힐을 잊지 못하던 소년. 12세에 학교를 그만두고 신발을 만드는 기능공이 된 소년. 16세 무렵 무희들의 신발을 만들고 싶다는 열망을 품고 폴리 베르제르(오페레타와 서커스 등의 공연을 선보이는 버라이어티 쇼 극장)에 들어가 신발 제작에 참여하고, 이후 디올의슈즈를 제작하던 찰스 주르당에서 경험을 쌓은 뒤 1980년대에는 샤넬, 이브생로랑 등의 프리랜서 슈즈 디자이너로 활동하다가

1991년, 드디어 파리에 자신의 첫 부티크를 오픈하게 된 남자.

크리스찬 루부탱이 폴리 베르제르의 무희들을 위해 신발을 만들던 시절, 그는 파리의 뜨거운 밤의 문화를 가장 잘 느낄 수 있던 피갈(Pigalle)이라는 동네에서 큰 영향을 받았고, 이후 2004년, ‘피갈’이라는 이름을 가진 슈즈(7백가지가 넘는 프린트와 컬러로 선보인 크리스찬 루부탱의 가장 상징적인 모델)를 선보였다. 피갈이 제품의 이름에 사용되었다면 그보다 앞서 그의 디자인 작업에 영감을 준 공간이 또 있었다.

팔레 드 라 포르트 도레(Palais de la Porte Dore′e)가

그곳

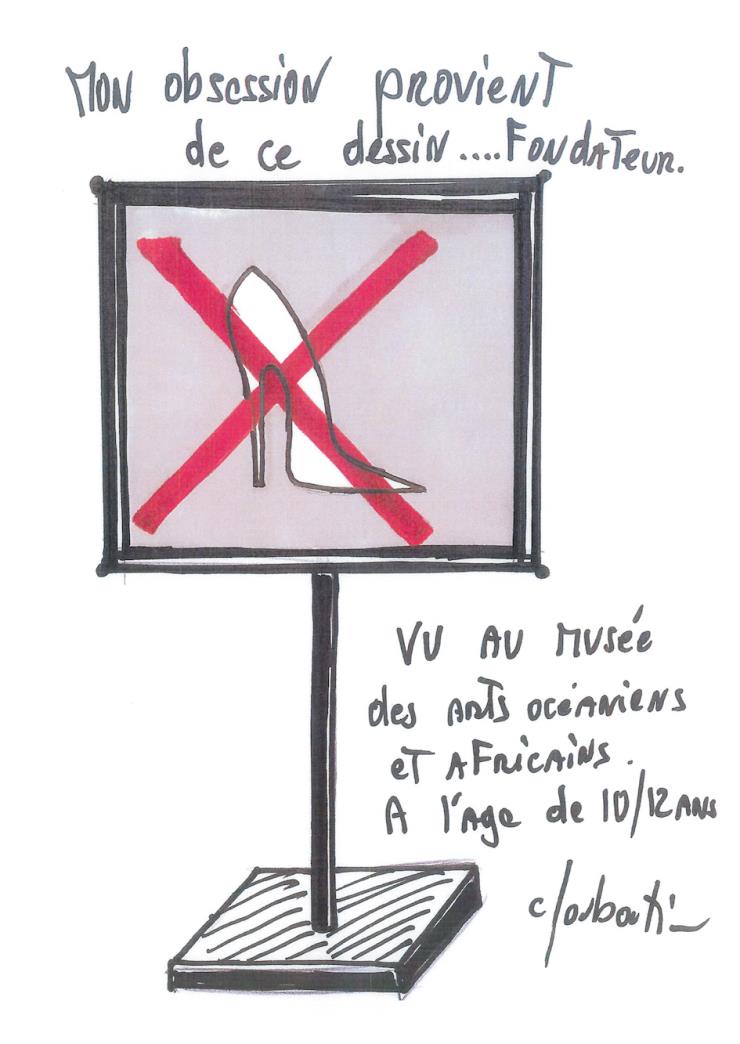

. 그는 자신이 태어난 파리 12구역에 있는 박물관 팔레 드 라 포르트도레에 자주 방문했고, 그곳에서 예술에 대한 사랑을 키웠다. 그러던 어느 날 그는 방문객에게

하이힐 착용을 금지하는 표지판을 보게 되었고, 이 표지판은 피갈슈즈를 디자인하는 데 영감의 원천이 되었다.

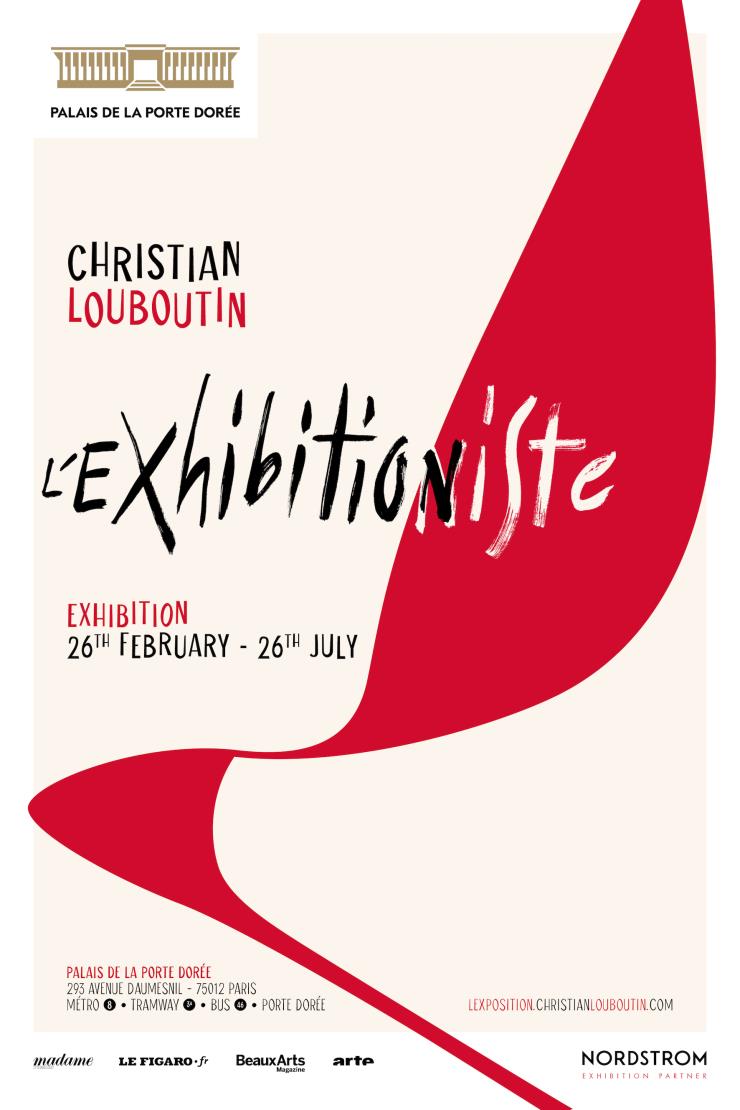

올해에는 특별히 루부탱에게 예술적인 영감을 선사한 팔레 드 라 포르트도레에서

루부탱의 디자인 역사를 담은 전시가 열린다. 처음으로 공개되는 슈즈 컬렉션은 물론 그의 예술세계를 탐구할 수 있는 소장품과 전시를 위해 직접 공수한 예술 작품이 한자리에 모였다. 또 영화감독 데이비드 린치, 멀티미디어 아티스트 리사레이하나, 디자이너 듀오 휘태커말렘, 안무가 블랑카 리, 아티스트 임란 쿠레시 등과 협업한 작품도 만날 수 있다고.

(지난 2월 26일부터 7월 26일까지 공개되기로 했던 이 전시는 코로나19 사태로 인해 3월 15일을 기점으로 잠정 연기되었다. 7월에 다시 오픈해 12월까지 전시하는 일정으로 조정 중이다.

자세한 정보는 이 링크에서.)

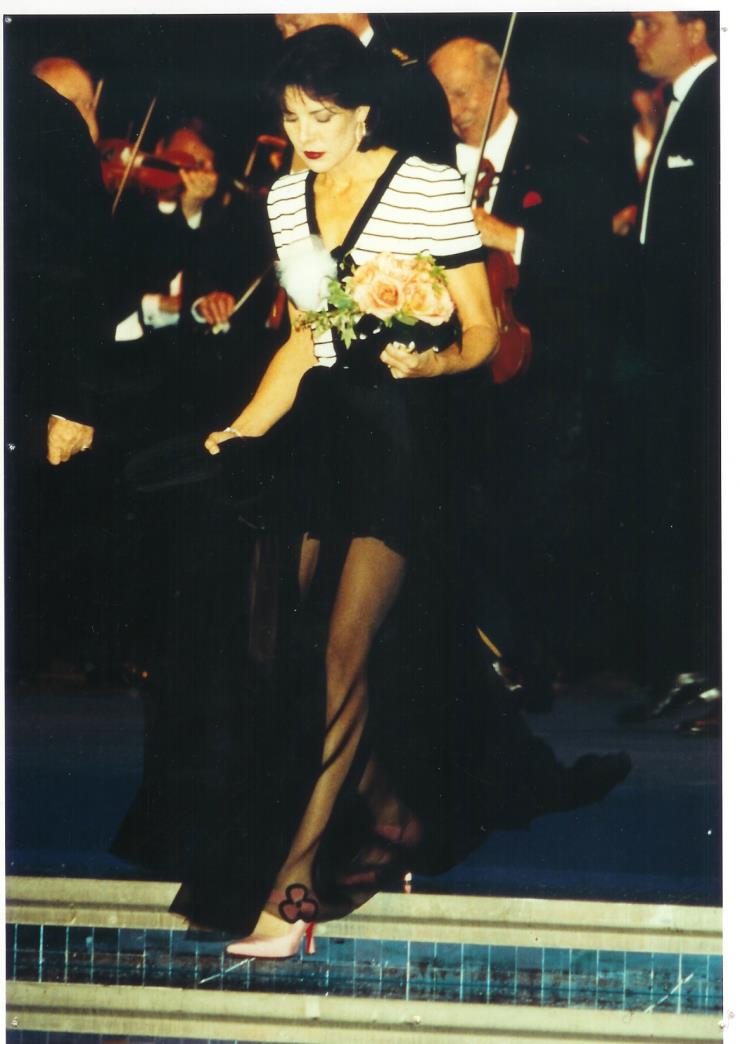

1990년대 초에 오픈한 크리스찬 루부탱의 첫 번째 파리 부티크를 직접 방문해 신발을 사곤 했던

모나코 캐롤라인 공주, 루부탱의 신발을 웨딩 슈즈로 선택한 케이트 모스(그녀를 위해 ‘쏘 케이트(So Kate)’라는 이름의 모델이 새로 탄생했다), 그리고

만삭의 몸으로 루부탱을 신고 칸 국제 영화제에 참석한 안젤리나 졸리까지. 많은 이들이 꾸준히 크리스찬 루부탱을 즐겨 신었다. 그리고 지금,

벨라 하디드와 젠데이아 콜먼 등의 Z세대 스타들이 여전히 루부탱을 신는다.

세상에는 수백 수천개의 스틸레토힐이 존재한다. 모두 비슷해 보일지도 모른다. 하지만 군더더기 없는 날렵한 라인의 루부탱은 대체하기 어려워 보인다. 하나의 신발이 한두 시즌용이 아닌, 평생 신을 수 있는 신발이 되려면 클래식한 디자인과 편안함을 모두 갖춰야 한다. 그리고 소비자들에게 필요한 건

오리지널만이 갖고 있는 간결한 디자인을 알아보는 눈이다. “럭셔리는 소비주의가 아니라 특별한 퀄리티를 알아볼 수 있는 안목을 교육하는 일”이라던 루부탱의 말처럼.

*트렌드를 뛰어넘어 시대를 관통하는 가치를 지닌 물건 뒤에 숨은 흥미로운 이야기, 김자혜 작가의 ‘요주의 물건’은 매주 수요일에 찾아갑니다.