이성자의 붓끝에 담긴 우주

프랑스와 한국을 오가는 비행기에서 이성자는 무엇을 보았을까.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

이성자

붓끝에 담긴 우주.

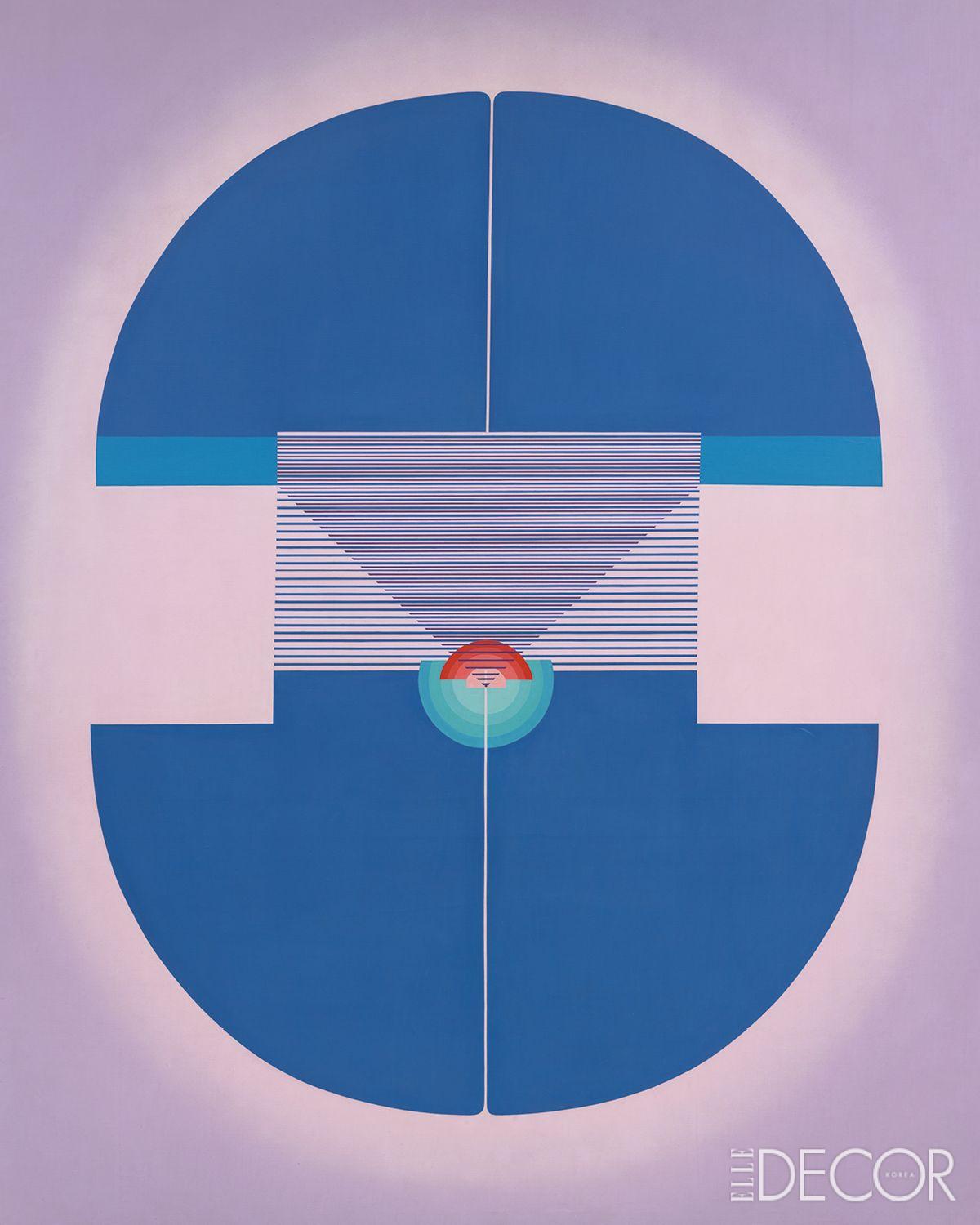

이성자, ‘투레트의 밤 8월 1’(1979).

극지를 지나야만 도달할 수 있었던 두 나라. 프랑스와 한국을 오가는 비행기에서 이성자(1918~2009년)는 창문 밖 알래스카의 풍경을 오래도록 보았다. 작가의 말을 빌리면 그 여정은 “가장 긴 길”이자 “가장 자유로운 길”, “가장 순수한 길” 그리고 “가장 환상적인 길”. 긴 비행시간을 모티프로 이성자는 아득한 밤하늘과 그 너머의 우주를 캔버스에 재창조했다. 1950년, 남편의 외도로 이혼 후 세 아들과 헤어져야 했던 서른둘의 이성자는 살기 위해 되도록 먼 곳을 택했다. 프랑스어는 단어 하나 몰랐지만 그것이야말로 다시 태어날 방법이었기에. 이성자는 1953년 그랑드 쇼미에르 아카데미(Acade′mie de la Grande Chaumie‵re)에 입학해 현지에서 먼저 주목을 받고, 15년 만에 귀국해 한국에서 첫 개인전을 열었다.

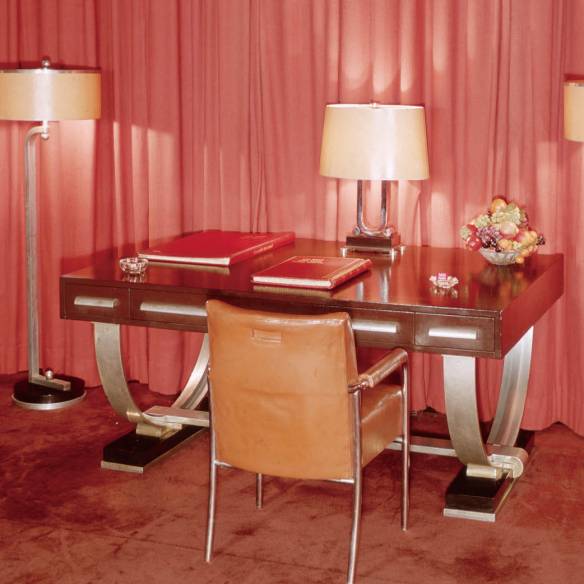

이성자, ‘음과 양 75년 5월 No.1’(1975).

느지막이 시작한 예술은 ‘예술의 도시’에서는 빠르게 꽃을 피웠지만 정작 한국에선 그렇지 못했다. 1965년 귀국전에 이어 1974년, 1978년에도 개인전을 열었지만 한국 미술계의 반응은 냉담했다. 김흥수, 이응노, 김환기보다 훨씬 앞서 파리 미술계에 정착한 선배였음에도 불구하고 말이다. 철저히 프랑스 화단 영향 아래 있었으며, 평생을 프랑스에서 살았던 ‘재불 화가’. 그럼에도 ‘한국 최초의 여성 추상 화가’라는 타이틀이 어색하지 않은 것은 작품이 동양철학과 고국에서의 기억에 뿌리를 두고 있기 때문이다. 초기 작업의 주제는 하늘이 아닌 땅이었다. 이성자는 자신의 작업을 시기별 특징으로 분류해 1960년대를 ‘여성과 대지’로 명명하고 “나는 여자이고, 여자는 어머니이고, 어머니는 대지”라는 설명을 덧붙였다. 몸은 자유롭지만 마음만큼은 두고 온 가족에게 있었던 탓이리라. <에콜 드 파리>전에 출품한 ‘내가 아는 어머니’(1962)는 고국에 계신 어머니의 환갑에 맞춰 그린 것이고, ‘오작교’는 자녀들과 만나지 못하는 처지에 대한 심경이 담겨 있다. 이성자에게 붓질은 곧 땅을 고르는 일이고, 아이의 머리를 쓰다듬는 일이었다.

1977년 프로세시옹 거리 작업실에서 이성자.

수만 번의 붓질로 촘촘하게 쌓아 올린 마티에르를 특징으로 한 작업은 1970년대 중반 원색의 아크릴 물감 작업으로, 나아가 1970년대 후반부터 에어브러시로 물감을 분사해 신비로운 분위기를 내는 작업으로 변화를 거듭했다. 성인이 된 아이들과 재회하고 어머니가 별세하면서 오랜 부채감이 덜어지자, 시간이 지나 작가의 관심사는 점점 솟구치고 확장됐다. 긴 시간 단단히 다져온 땅에서 고층 빌딩에 올라 내려다본 풍경으로, 비행기에서 내려다본 자욱한 구름들, 그렇게 가본 적 없는 광활한 은하수까지 나아갔다. ‘음과 양의 합일’은 이성자가 마지막까지 천착한 주제다. 1975년경부터 그의 작업에 ‘음과 양’이라는 개념이 등장하기 시작하는데, 여기엔 땅과 하늘, 자연과 도시, 동양과 서양, 정신과 물질, 삶과 죽음 등 말 그대로 대립하는 모든 것을 아우르고자 하는 의지가 담겨 있다. 엄연히 다르므로 온전히 하나가 될 수 없지만, 그럼에도 조화를 이뤄야 하는 것들의 목록은 머물 수도 떠날 수도, 살 수도 죽을 수도 없었던 이성자의 생애와 밀접하게 맞닿아 있는 듯하다. “프랑스에 있을 때는 내 나라에 대해 느끼고, 한국에 있을 때는 프랑스에 대해 느낀다.”

이성자, ‘극지로 가는 길 83년 11월’(1983).

이성자, ‘78년 2월의 숲’(1978).

철저한 경계인의 삶 끝에 이성자는 자기만의 우주를 창조하기에 이른다. 1992년, 이성자는 말년에 프랑스 남부 투레트에 아틀리에를 짓고 ‘은하수’라는 이름을 붙였다. 위에서 봤을 때 반으로 쪼개진 원 형태의 건물은 ‘투레트의 밤’ ‘지구 반대편으로 가는 길’ 등의 시리즈에 줄곧 등장하는 작은 도식과 같은 모양이다. 건물은 두 개로 나뉜다. 그곳에서 이성자는 ‘양’의 건물에선 낮에 회화 작업을 하고, ‘음’의 건물에선 밤에 판화 작업을 했다. 다시 돌아온 이성자의 우주. 달처럼 두둥실 떠 있는 언덕 위로 무수한 별이 찍힌 허공을 바라본다. 그 속에 자리한 작은 반원과 색동 띠들이 서로 만날 듯 만나지 않고 춤추듯 부유한다. 그림 속 세계를 통해서나마 이성자가 도달하려 했던 건 ‘합일’이다. 되돌릴 수 없는 시간, 다시 접붙일 수 없는 사건들이 극지의 자기장처럼 생의 고리를 이루는 동안 이성자는 어떤 꿈을 꾸었을까.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 아트 디자이너 이유미

- 디지털 디자이너 김민지

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!