SOCIETY

국내를 강타한 ‘슬램덩크 신드롬’, 추억은 돈이 된다_돈쓸신잡 #85

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

정확한 연도는 기억나지 않는다. 1990년대 후반이었다. 초등학생이었던 나는 겨울 방학을 맞아 서울 친척 집에 놀러 갔다. 고등학생이었던 친척 형의 방은 내게 보물창고였다. 거기엔 플레이스테이션 게임기가 있었고, 만화책도 있었다. 그곳에서 처음으로 슬램덩크라는 만화책을 만났다. 친척 형과 함께 뜨끈한 방바닥에 나란히 엎드려 농구 만화를 읽었다. 그 뒤로 나는 중학생 때도, 고등학생 때도, 성인이 된 이후로도 주기적으로 슬램덩크를 정주행했다. 이 만화에 등장하는 모든 캐릭터의 이름을 외우는 건 기본이며, 웬만한 대사 역시 머릿속에 들어있다.

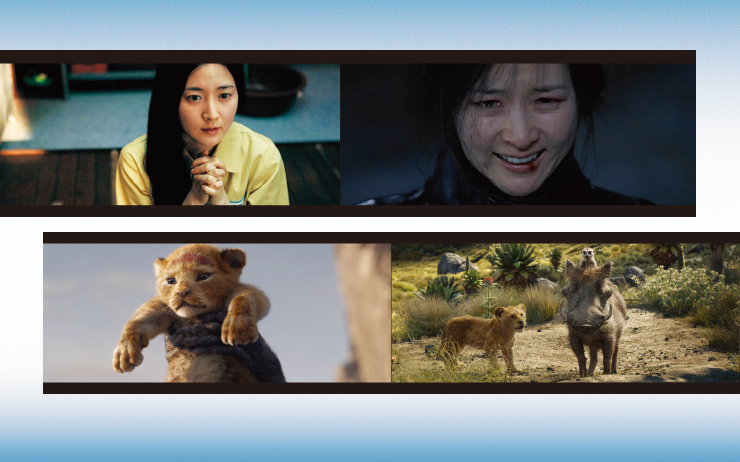

최근 우리나라에서 슬램덩크 신드롬이 일어났다. 만화책을 원작으로 한 극장판 애니메이션 <더 퍼스트 슬램덩크>가 개봉 한 달 만에 누적 관객 수 200만 명을 돌파했다. 애니메이션의 인기로 만화책까지 역주행 중이다. 인터넷 서점 베스트셀러 랭킹이 온통 슬램덩크 단행본으로 도배됐다. 슬램덩크 굿즈도 화제다. 굿즈를 사기 위해 많은 사람이 오픈런을 설 정도다. 당연히 중고거래 시장에선 프리미엄이 붙어 거래된다. 농구공, 농구화 등 농구 관련 아이템 판매 역시 급격히 늘었다.

슬램덩크의 뜨거운 인기를 어떻게 설명해야 할까. 물론 중요한 건 콘텐츠다. 슬램덩크는 그 자체로 일본 만화를 상징하는 기념비적인 수작이다. 이번 애니메이션 역시 "원작 만화책의 명성에 버금갈 정도로 잘 만들었다"라는 평가가 대부분이다. 원작에 대한 배경지식이 아예 없는 사람들로부터도 호평을 끌어냈을 정도다.

슬램덩크의 뜨거운 인기를 어떻게 설명해야 할까. 물론 중요한 건 콘텐츠다. 슬램덩크는 그 자체로 일본 만화를 상징하는 기념비적인 수작이다. 이번 애니메이션 역시 "원작 만화책의 명성에 버금갈 정도로 잘 만들었다"라는 평가가 대부분이다. 원작에 대한 배경지식이 아예 없는 사람들로부터도 호평을 끌어냈을 정도다.

하지만 신드롬이라는 건 단지 콘텐츠만 좋다고 일어나는 현상이 아니다. 핵심은 추억이다. 어느덧 아저씨의 문턱 앞까지 와버린 30대, 이미 아저씨가 된 40대 남성 상당수에게 이 작품은 일종의 마법이다. 손에 땀을 쥐고 강백호를 응원하던 소년 시절의 추억들이, 그때 내 옆에 있었던 친구들의 앳된 얼굴이 눈앞에 펼쳐지는 것이다. 마르셀 프루스트의 소설 <잃어버린 시간을 찾아서>의 주인공이 홍차에 적신 마들렌을 먹으며 유년 시절의 기억을 떠올리는 것처럼 30·40세대 역시 이번 작품을 통해 잊고 지냈던 시간을 잠시나마 되찾은 것이다.

추억의 힘은 이처럼 강하다. 그리고 돈이 된다. tvN 드라마 <응답하라> 시리즈 이후 본격적으로 불붙은 추억 마케팅은 여전히 꺼지지 않고 있다. 거의 모든 분야에서 통할 정도다. 90년대에 보편적이었던 냉동 삼겹살집은 부활해 전성기를 누리고 있고, 압구정 도산대로의 한 분식집은 과거에 학교 앞 분식집에서나 볼 수 있었던 초록색 접시에 떡볶이를 내놓는다. 레트로 감성으로 무장한 카페와 술집이 모인 을지로 인기는 사그라들 기미도 없다. 편의점엔 추억 마케팅 차원에서 과거 포장 패키지를 다시 차용한 아이템이 수두룩하다. 포켓몬 빵의 폭발적 인기 역시 추억의 힘이다. 이 밖에도 추억 마케팅 사례는 일일이 다 나열할 수 없을 정도다.

추억의 힘은 이처럼 강하다. 그리고 돈이 된다. tvN 드라마 <응답하라> 시리즈 이후 본격적으로 불붙은 추억 마케팅은 여전히 꺼지지 않고 있다. 거의 모든 분야에서 통할 정도다. 90년대에 보편적이었던 냉동 삼겹살집은 부활해 전성기를 누리고 있고, 압구정 도산대로의 한 분식집은 과거에 학교 앞 분식집에서나 볼 수 있었던 초록색 접시에 떡볶이를 내놓는다. 레트로 감성으로 무장한 카페와 술집이 모인 을지로 인기는 사그라들 기미도 없다. 편의점엔 추억 마케팅 차원에서 과거 포장 패키지를 다시 차용한 아이템이 수두룩하다. 포켓몬 빵의 폭발적 인기 역시 추억의 힘이다. 이 밖에도 추억 마케팅 사례는 일일이 다 나열할 수 없을 정도다.

말 그대로 추억이 시장 구석구석까지 삼켜버렸다. 물론, 추억의 힘은 강하지만 도대체 이렇게까지 강한 이유는 무엇일까?

추억 열풍에 대한 우려의 시각도 있다. 현재의 삶이 팍팍할수록 사람들은 과거를 그리워한다. 실제로 복고 마케팅과 경기 불황은 짝패처럼 붙어 다닌다. 달콤했고 아늑했던 과거는 지금 이 순간의 고단함을 잠시나마 잊게 해준다. 그래서 추억은 중독성이 강하다. 가끔 추억을 떠올리며 행복했던 과거를 떠올리는 건 힐링일 수 있지만, 추억에 과도하게 몰입하는 건 일종의 도피다.

추억 열풍에 대한 우려의 시각도 있다. 현재의 삶이 팍팍할수록 사람들은 과거를 그리워한다. 실제로 복고 마케팅과 경기 불황은 짝패처럼 붙어 다닌다. 달콤했고 아늑했던 과거는 지금 이 순간의 고단함을 잠시나마 잊게 해준다. 그래서 추억은 중독성이 강하다. 가끔 추억을 떠올리며 행복했던 과거를 떠올리는 건 힐링일 수 있지만, 추억에 과도하게 몰입하는 건 일종의 도피다.

"왼손은 거들뿐" 슬램덩크 주인공 강백호의 명대사다. 인생을 하나의 게임이라고 보면 추억 역시 왼손처럼 생각하는 것이 좋지 않을까. "추억은 거들뿐" 추억은 인간에게 소중한 자산이지만, 어디까지나 우리에게 중요한 건 지금 이 순간이다. 현실이 고단하더라도, 지금 이 순간을 성실하게 잘 살아내는 것이 게임에서 승리하는 공식이다. 추억은 가끔만 먹으면 된다. 추억만 먹고 살 수는 없다.

최근 우리나라에서 슬램덩크 신드롬이 일어났다. 만화책을 원작으로 한 극장판 애니메이션 <더 퍼스트 슬램덩크>가 개봉 한 달 만에 누적 관객 수 200만 명을 돌파했다. 애니메이션의 인기로 만화책까지 역주행 중이다. 인터넷 서점 베스트셀러 랭킹이 온통 슬램덩크 단행본으로 도배됐다. 슬램덩크 굿즈도 화제다. 굿즈를 사기 위해 많은 사람이 오픈런을 설 정도다. 당연히 중고거래 시장에선 프리미엄이 붙어 거래된다. 농구공, 농구화 등 농구 관련 아이템 판매 역시 급격히 늘었다.

「

잃어버린 시간을 찾아서

」

애니메이션 <더 퍼스트 슬램덩크>

하지만 신드롬이라는 건 단지 콘텐츠만 좋다고 일어나는 현상이 아니다. 핵심은 추억이다. 어느덧 아저씨의 문턱 앞까지 와버린 30대, 이미 아저씨가 된 40대 남성 상당수에게 이 작품은 일종의 마법이다. 손에 땀을 쥐고 강백호를 응원하던 소년 시절의 추억들이, 그때 내 옆에 있었던 친구들의 앳된 얼굴이 눈앞에 펼쳐지는 것이다. 마르셀 프루스트의 소설 <잃어버린 시간을 찾아서>의 주인공이 홍차에 적신 마들렌을 먹으며 유년 시절의 기억을 떠올리는 것처럼 30·40세대 역시 이번 작품을 통해 잊고 지냈던 시간을 잠시나마 되찾은 것이다.

「

추억은 돈이 된다

」

Unsplash

말 그대로 추억이 시장 구석구석까지 삼켜버렸다. 물론, 추억의 힘은 강하지만 도대체 이렇게까지 강한 이유는 무엇일까?

「

단, 추억은 거들뿐

」

Unsplash

"왼손은 거들뿐" 슬램덩크 주인공 강백호의 명대사다. 인생을 하나의 게임이라고 보면 추억 역시 왼손처럼 생각하는 것이 좋지 않을까. "추억은 거들뿐" 추억은 인간에게 소중한 자산이지만, 어디까지나 우리에게 중요한 건 지금 이 순간이다. 현실이 고단하더라도, 지금 이 순간을 성실하게 잘 살아내는 것이 게임에서 승리하는 공식이다. 추억은 가끔만 먹으면 된다. 추억만 먹고 살 수는 없다.

.

Credit

- 글 조성준

- 사진 다음영화/Unsplash

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식