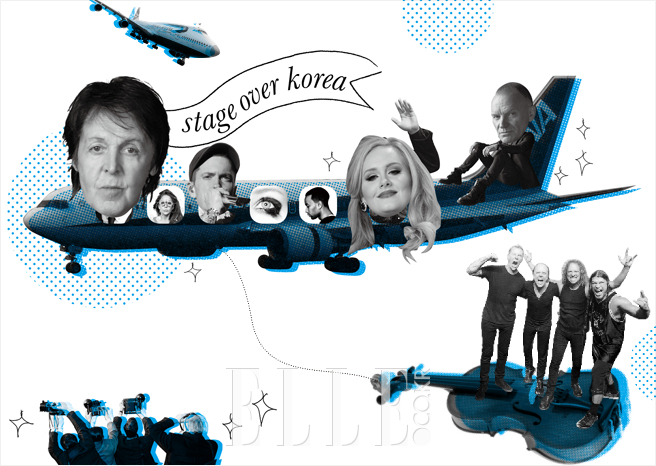

해외 뮤지션들, 왜 서울을 찾을까?

폴 매카트니가 온다. 아델도 한국을 찾는다. 언제부터 서울이 아티스트들의 ‘즐겨 찾기’가 되었나.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

브루노 마스의 첫 내한 공연 티켓 오픈 날, 수십 차례의 ‘광 클릭’에도 결국 티케팅에 실패했다. 2시간 만에 전 좌석 티켓이 매진될 정도로 사람들이 몰려 사이트가 마비된 탓이다. 그게 3개월 전 얘기다. 그 사이 폴 매카트니가 내한한다는(확정 전이지만) 소식이 들려왔다. ‘카더라 통신’에 따르면 아델의 공연도 올 하반기에 예정되어 있다. 모과이(2월 16일), 에이브릴 라빈(2월 19일), 트래비스(3월 25일), 브루노 마스(4월 8일), 제프 벡(4월 27일), 존 메이어(5월 6일). 올해 서울에서 공연했거나 공연할 예정인 해외 뮤지션들의 라인업이다. 앞다퉈 내한하는 이들을 기다리며 설레는 마음과 함께 든 생각. 언제부터 한국이 이토록 인기 있는 ‘무대’였나. 까놓고 말해 해외 뮤지션들에게 한국은 썩 매력적인 ‘동네’가 아니었다. 우리가 해외 뮤지션들에게 불만스럽게 생각하는 것 중 하나가 ‘왜 한국을 일본에 오는 김에 들르는 나라 정도로만 인식하는가’다. 그런데 알고 보면 공연, 음반 시장에서 일본을 아시아 지역의 일부로 분류하긴 어렵다. 전체 소비 규모로 봤을 때 미국보다 더 큰 시장이 바로 일본이다. 뮤지션 입장에선 반드시 거쳐 가야 하는 알짜배기 황금 노선인 셈. 반면 우리나라엔 90년대까지만 해도 체계적으로 공연을 기획, 관리하는 전문 ‘프로모터’가 없었다. 부르는 이가 없으니 알아서 찾아오는 이 또한 없는 게 당연한 이치. 최근 이 같은 흐름을 깨고 한국행 비행기에 오르는 뮤지션이 늘어난 건 수요가 생겨나서다. “요즘 관객들은 새로운 라이브 콘텐츠를 찾아 헤맨다. 이왕이면 어느 정도 검증된 스타 뮤지션의 콘서트 같은 것 말이다. 그런 관객의 ‘니즈’를 읽고 발 빠르게 기업들이 스폰서로 나섰고 인기 있는 해외 뮤지션들이 차츰 한국을 찾게 됐다.” 공연기획사 뉴벤처 엔터테인먼트 유진선 본부장의 말이다. 또 뮤지컬, 연극계가 아이돌 배우의 유입, 해외 유명 라이선스 공연 위주로 수준을 높이고(?) 있는 것 외엔 여타의 ‘이노베이션’을 창출하는 데 무심한 것도 하나의 이유란 설명을 덧붙였다. 새로움을 갈구하는 대중의 관심이 ‘붐’처럼 일어난 뮤직 페스티벌과 내한 공연쪽으로 옮겨 갈 여지를 자연스럽게 제공했다는 의미다. “지난해 여러 록 페스티벌, 일렉트로닉 뮤직 페스티벌에 참석한 관객 수가 적지 않았다. 올해 역시 지난해와 같을 것이란 관망과 해외 뮤지션의 티켓 파워에 대한 기대로 상당수 기획사가 내한 공연을 계획 중인 걸로 안다.

뮤지션 개런티, 입장 수익 등을 따져보면 공연 자체론 적자를 볼 확률이 높지만 기업의 후원금과 광고 수익을 생각해서 좀 더 고수익을 낼 수 있는 네임 밸류 있는 뮤지션 섭외에 열을 올리는 게 아닐까 싶다.” 소니 뮤직 이세환 차장의 분석이다. 대형 뮤직 페스티벌과 공연이 어느 정도 안정적으로 자리 잡으면서 노하우가 쌓인 기획사들의 성장도 내한 공연 러시에 불을 당긴 한 요인. 그뿐 아니라 경제성장과 관객들의 문화 소비 욕구가 상승한 국내 사정과 더불어 음식, 패션, K팝으로 인해 세계적인 뮤지션들의 한국 문화에 대한 관심이 높아진 것도 한 몫 한다. 아티스트가 먼저 한국행을 러브 콜 한다는 반가운 소식도 종종 들려 온다! 문화 콘텐츠를 소비하는 아시아의 주요 마켓 중 하나로 서울을 꼽기 시작했다는 긍정적인 신호다. 물론 이를 바라보는 우려 섞인 시선도 존재한다. “10년 전과 비교했을 때 공연 시장이 성장한 건 맞지만 최근 들어 공연계가 활발해졌느냐고 묻는다면 아니라고 답하고 싶다.” 김밥 레코즈 김영혁 대표의 반론이다. 그에 따르면 상대적으로 내한 공연이 부각되고 있는 건 아무래도 대형 스폰서를 끼고 전파 홍보를 시작하면서 얻은 착시 효과에 가깝다는 것이다. 즉, 유례없이 빵빵한 홍보로 ‘대형’ 공연의 인지도와 티켓 가격만 높아졌을 뿐이고 빅 스폰서가 합세하면서 ‘유명’ 뮤지션의 공연에만 관객이 몰리는 ‘부익부 빈익빈’ 현상이 발생하고 있다고 염려했다. 무턱대고 해외 뮤지션의 공연을 반가워하기엔 아직 공연계 전반의 프로세스나 인프라가 구축되지 않은듯 보인다. 그럼에도 유명 뮤지션의 내한 공연은 불황으로 침체된 우리 공연계에 활력을 불어넣고 있다. 또 내한 공연이 시장을 성장 궤도에 올려놓는 유도체 역할을 하고 있다는 것도. 내한 공연 후 긍정적인 피드백으로 ‘애프터 코리아’ 실황을 보고하는 뮤지션들이 그 증거다. “내가 디제잉했던 모든 공연 중 톱 5에 꼽을 정도로 강렬했다”고 트위터에 소감을 남긴 스크릴렉스나 “‘Master of Puppets’을 연주할 때 기타 간주 부분까지 ‘떼창’을 해준 건 한국이 최초다. 진정한 메탈리카 팬은 여기 있었다는 걸 깨달았다”고 감탄한 메탈리카는 아마 평생 한국 공연을 잊지 못할 거다. 그들에게 얼마나 큰 감격을 선사했는지 수치상으로 확인할 순 없지만 그간 짐작조차 못했던 한국이라는 나라 그리고 관객의 열정을 온몸으로 깨우칠 기회를 우리 스스로 제공한 것만은 확실하다. 언제든 한국 하면 ‘콜’을 외칠 수 있는, 몇몇 든든한 지원군을 만들어 나가는 것과 같은 이치랄까. 뜨거운 관객 호응도, 과감하면서도 질 좋은 기획과 안정적인 프로세스를 겸비한 공연 기획자, 수익 이외에 문화 콘텐츠에 관심 기울이는 스폰서들의 마인드가 결합해 제대로 된 시너지를 낸다면 조만간 한국 역시 메이저 마켓으로 한 단계 도약하지 않을까. 결국 내한 공연을 이끄는 힘은 우리 안에 있는 것이니까.

Credit

- editor 김나래 PHOTO getty images/멀티비츠/COURTESY OF SONY MUSIC

- UNIVERSAL MUSIC

- WARNeR MUSIC DESIGN 하주희

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!