한국의 근대 건축물 ② 96년 산 유신재의 맨 얼굴

올해 96세가 된 건축물에서 재생건축의 말간 얼굴을 목격했다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

유신재

」

원 설계자의 의도를 고스란히 드러내는 것을 목표로 개보수 공사를 거친 건물에선 오랜 시간을 견뎌낸 운치가 느껴진다.

서울시 용산구 갈월동. 도심 속 골목에서 96년간 살아온 유신재.

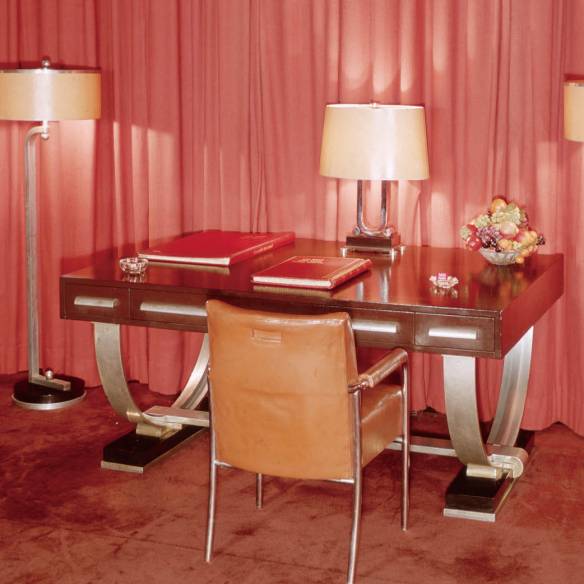

유신건축 회의실. 최소한의 손길로 다듬어 옛모습을 살린 천장과 벽면이 아름답다.

미팅 룸에는 폴 키에르홀름이 디자인한 PK22 라운지 체어를 두었다.

건물의 남동쪽 전경.

벽돌과 거친 콘크리트로 이뤄진 건물 내외부 벽면은 빛바래고 패인 흔적을 최대한 살렸다. 지금은 보기 힘든 빗물받이와 내벽 모서리의 조각 디테일이 흥미롭다.

벽돌과 거친 콘크리트로 이뤄진 건물 내외부 벽면은 빛바래고 패인 흔적을 최대한 살렸다. 지금은 보기 힘든 빗물받이와 내벽 모서리의 조각 디테일이 흥미롭다.

벽돌과 거친 콘크리트로 이뤄진 건물 내외부 벽면은 빛바래고 패인 흔적을 최대한 살렸다. 지금은 보기 힘든 빗물받이와 내벽 모서리의 조각 디테일이 흥미롭다.

벽돌과 거친 콘크리트로 이뤄진 건물 내외부 벽면은 빛바래고 패인 흔적을 최대한 살렸다. 지금은 보기 힘든 빗물받이와 내벽 모서리의 조각 디테일이 흥미롭다.

Credit

- 에디터 이경진

- 사진 최용준

- 디자인 김희진

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!