SOCIETY

돈 모으려면 하루라도 빨리 깨달아야 하는 것들_돈쓸신잡 #33

자본주의 게임에서 승리하는 법.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

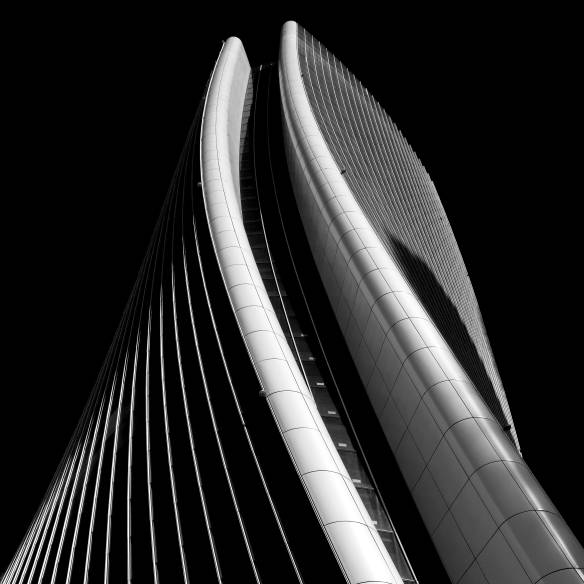

unsplash

2020년 한 방송국에서 젊은 사람들이 적극적으로 투자 시장에 뛰어드는 현상을 다룬 다큐멘터리를 만들었다. 이 다큐에 등장한 어떤 젊은 여성은 인터뷰에서 이렇게 말했다. “자본주의는 진짜 누가 빨리 깨닫느냐의 싸움인 거 같아요”

나는 이 말에 100% 공감한다. 빨리 자본주의 게임의 룰을 깨닫고, 하루라도 빠르게 실행에 옮기는 사람이 승리할 확률이 높다. 자본주의 사회에서 살아남기 위해선 무엇을 깨달아야 할까.

「

주식이 무서워도 시장에 참여해야 한다

」

unsplash

그런데 문제는 투자한 기업이 내 기대만큼 일을 잘하고 돈을 많이 벌 수 있냐는 것이다. 지금 당장은 그럴 수 있어도, 미래에 어떻게 될지는 아무도 예측할 수 없다. 또한 지금 당장은 별 볼 일 없어서 외면했던 기업이 훗날 무서운 기업으로 성장할 수도 있다. 이처럼 기업들은 전쟁터에서 목숨 걸고 싸우는 군인과 비슷하다. 전쟁에서 승리한 기업은 큰 보상을 얻겠지만, 이번에 이겼다고 해서 영원히 이기리란 법도 없다. 주식 투자는 생각만큼 쉽지 않다. 예상치 못한 온갖 변수가 투자자의 마음을 흔든다.

그런데 시장 전체를 보면 어떤가. 성공하는 기업도 있고, 망하는 기업도 있지만 결국 총합은 플러스다. 시장 자체는 꾸준히 성장한다. 사실상 미국 대표 기업들에 분산 투자하는 ETF 상품인 SPY를 보자. 이 상품에 투자한다는 건 미국 시장 전체에 투자한다는 뜻이고, 미국에 투자한다는 건 자본주의 시스템 자체에 베팅하는 거다. 1993년도에 40달러 수준으로 시작했던 이 상품은 현재 400달러가 넘는다. 1993년부터 현재까지 전 세계에 크고 작은 위기는 셀 수 없이 많았다. 그러나 결국 시장은 성장한다. 개별 기업에 투자하는 것이 무섭다면 적어도 시장에라도 투자하는 것이 좋다.

「

자본주의에서 가장 중요한 건 ‘내 것'

」

unsplash

즉, 자본주의에선 누가 더 많은 자본을 들고 있는가와 이 자본을 얼마나 효율적으로 활용하느냐가 관건이다. 개인의 차원에서도 이 개념은 중요하다. 일단 회사를 떠올려보자. 복지가 괜찮은 회사에 다니고 있다면, 회사 안에서 많은 것을 해결할 수 있다. 구내식당에서 밥을 먹을 수 있고, 사내 헬스장에서 운동도 할 수 있다. 간식과 커피를 제공하는 곳도 있다. 또한 시기적절하게 컴퓨터도 새 제품으로 바꿔줄 것이며, 업무에 필요하다면 아이패드와 같은 IT 기기도 지원해줄 것이다. 그런데 이런 것들을 과연 ‘내 것'이라고 말할 수 있을까. 절대로 아니다. 퇴사할 때 회사에서 가지고 나갈 수 있는 물건은 내 돈 주고 산 슬리퍼 정도일 것이다. 회사에 있는 물건은 마우스 하나조차도 내 것이 아니다. 회사 안에 있는 모든 것들은 회사의 자본이며, 더 멀리서 보면 직원 역시 회사의 자본이다.

우리에겐 진정한 의미로서의 ‘내 것'이 필요하다. 내 이름 석 자가 박힌 등기, 누구도 강제로 뺏을 수 없는 기업의 지분(주식), 토지, 비트코인, 금 등등이 여기에 해당한다. 조금이라도 빠르게 ‘내 것'을 모으기 시작한 사람은 그만큼 훗날 자본의 수혜를 더 많이 누릴 수 있다. 결국 ‘내 것’을 모으는 일은 자본주의라는 시장에 참여하는 행위 그 자체다.

.

Credit

- 글 조성준

- 에디터 김초혜

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식