벗지 않아도 아름다울 수 있다는 당연한 진실

이제야 모두가 다시 말하기 시작했다. 지금 가장 세련된 방식은 잘 ‘가리는’ 것이다

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

올해 칸영화제에서 품격 있는 스타일을 보여준 케이트 블란쳇.

한때 레드 카펫은 누가 더 과감하고 파격적으로 벗었는가의 경쟁이었다. 시스루, 슬릿, 컷아웃, 백리스…. 셀럽들이 드레스를 고르는 기준은 얼마나 몸을 드러낼 수 있는가였고, 카메라는 늘 그 지점을 먼저 포착했다. 그러나 끝나지 않을 것 같던 경쟁이 끝나가고 있다. 지난 5월, 칸영화제는 드레스 코드를 개정하며 “완전히 노출된 몸은 허용하지 않는다”고 못박았다. 이 조항은 품위와 공공장소 규범을 지키기 위한 조치라고 밝혔다. 지나치게 부풀거나 긴 의상도 제한 대상이다. 단지 패션의 문제가 아닌, 영화제의 품격을 지키겠다는 선언이었다. 그도 그럴 것이 지난해 칸영화제에 참석한 벨라 하디드가 니플이 그대로 비치는 스킨 컬러의 생 로랑 드레스를 입고 등장해 격한 논란을 불러일으켰다. 그보다 앞선 2019년엔 베트남 여배우 응옥찐이 엉덩이를 그대로 드러낸 시스루 드레스를 입어 벌금형을 받을 위기에 처하기도 했다.

루이 비통의 화이트 수트를 입은 젠다야.

레드 카펫 위의 파격은 끊임없이 비판받아 왔고, 이 같은 결정은 자연스러운 수순이었다. 칸영화제가 겨냥한 것은 단순한 노출이 아니라, 노출을 통해 주목받으려는 관행이었다. 이 전략의 문제는 영화제나 행사의 성격과는 상관없이 오직 자극에 의존한다는 점이다. 옷은 메시지를 담기보다 ‘얼마나 많이 드러냈는가’에 따라 소비됐고, 드레스는 패션이 아닌 몸의 연장선처럼 여겨졌다. 환영과 존경의 의미를 지닌 레드 카펫은 어느덧 노출 경쟁의 무대가 됐고, 영화제가 품고 있던 다채로운 이야기들은 흐려졌다. 모두 알다시피 칸 영화제뿐만 아니라 전 세계 모든 레드 카펫과 현장에는 일종의 ‘노출 마케팅’이 관행처럼 자리 잡고 있었다.

제니가 입은 샤넬 커스텀 세트업도 메트 갈라에서 화제가 됐다.

이 정도는 해야 주목받는다는 강박 혹은 단숨에 이름을 알리려는 노이즈 마케팅 전략이 레드 카펫이라는 무대에서 반복되고 있었다. 그중에서도 가장 충격을 안긴 사건은 2024년 그래미 어워드에서 벌어졌다. 이전부터 논란의 중심이었던 카니예 웨스트와 아내 비앙카 센소리는 그날도 포토월에 등장했다. 발끝까지 닿는 검은색 퍼 코트를 입고 있었던 비앙카 센소리는 카메라 플래시가 쏟아지자 뒤로 돌아 코트를 벗었고 실오라기 하나 걸치지 않은 듯한, 거의 완전한 누드 상태가 무방비로 드러났다. 일말의 연출도, 상징도 없이 노출 자체만이 목적처럼 보였던 이 퍼포먼스는 보는 이들을 충격에 빠뜨렸다. 한순간에 현장을 압도한 그 장면은 곧 ‘예술’이 아닌 ‘자극’으로 해석됐고, 레드 카펫에 대한 논란을 불러일으켰다. 일각에서는 두 사람이 시상식장에서 쫓겨났다는 소문까지 돌았지만, 그래미 관계자는 “자발적으로 떠났을 뿐”이라고 해명했다. 하지만 그들이 남긴 질문은 뚜렷했다.

테일러링이 돋보이는 리한나의 턱시도 세트업.

켄덜 제너 역시 올해 메트 갈라에서 노출을 지양했다.

노출은 어디까지 허용돼야 하는가? 그리고 이제는 정말 그만할 때가 아닌가? 이런 회의는 2025 메트 갈라에서도 이어졌다. ‘슈퍼파인: 테일러링 블랙 스타일’을 주제로 흑인 커뮤니티의 정제된 감성과 댄디즘을 조명하며 몸이 아닌 옷으로 이야기하는 방향이 부각됐다. 그리고 올해 가장 주목받은 셀럽들의 공통점은 단 하나. 노출하지 않았다는 점이다. 샤넬의 커스텀 드레스를 입은 제니, 루이 비통 화이트 슈트를 입은 젠다야, 입체적인 테일러링으로 만삭의 배를 감싼 리한나까지. 이들의 룩은 피부보다 구조로 말했고, 섹시함 대신 스토리를 담았다. 실제로 이들이 미디어 임팩트 랭크에서 상위권을 휩쓴 것도 같은 맥락이다. 노출을 즐기던 이들도 변했다.

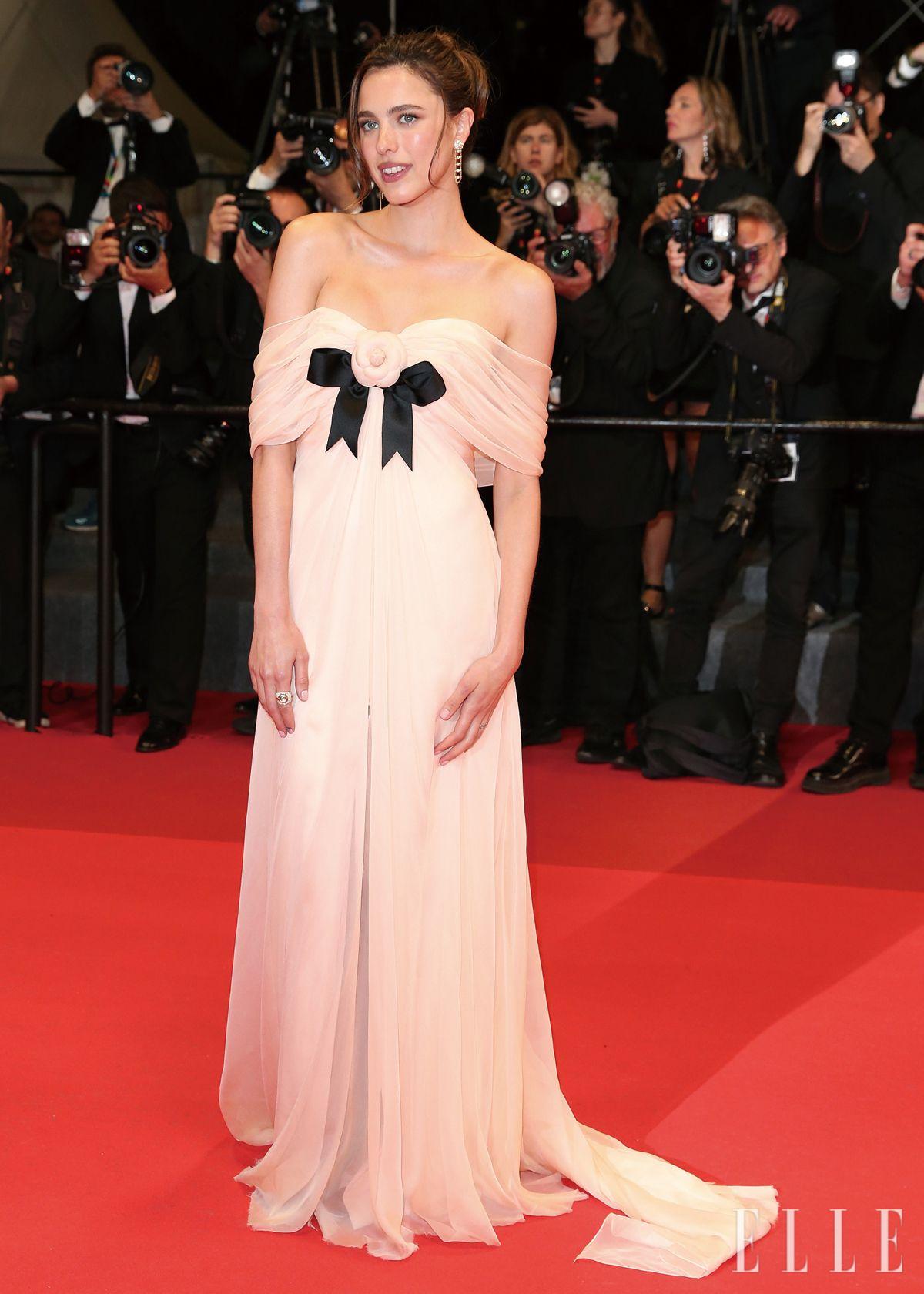

메트 갈라에 참석한 켄덜 제너는 브리티시 디자이너 토리세주 두미의 세트업으로 몸을 다 가렸고, 이리나 샤크 역시 칸영화제에서 노출을 최소화한 블랙 드레스를 선택했다. 더 이상 몸으로 말하지 않고, 때와 장소에 맞는 스타일로 존재감을 드러내는 시대. 이것이 지금 패션계가 추구하는 무드가 된 것이다. 노출 없이도 충분히 존재감은 살아난다. 칸영화제에 참석한 김고은은 샤넬의 점프수트에 시폰 망토를 더해 고요한 우아함을 표현했고, 케이트 블란쳇과 마거릿 퀄리의 룩에서도 느껴지듯 이번 레드 카펫은 얼마나 ‘벗었느냐’보다 얼마나 ‘잘 입었느냐’가 기준이 됐다. 물론 여전히 규칙을 어기는 이도 있다. 중국 배우 자오잉쯔는 가슴과 복부가 비치는 은색 시스루 드레스를 입고 등장했다가 레드 카펫에서 퇴장을 요청받았다. 그녀는 웨이보를 통해 “입으려던 드레스에 커피를 쏟는 바람에 어쩔 수 없었다”고 해명했지만 그런 해명은 큰 의미가 없다. 중요한 건 실수 여부가 아니라, 그 룩이 어떤 메시지를 주느냐다. 언제 어디서든 눈에 띄는 것이 미덕이었던 시대는 지났다. 이제는 때와 장소에 맞게, 격식을 갖추는 아름다움이야말로 진정한 트렌드가 되고 있다.

Credit

- 에디터 손다예

- 아트 디자이너 정혜림

- 디지털 디자이너 김민지

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!