왜 서도호는 반투명 천으로 집을 지었을까?

서도호의 공간을 보고 있으면 오래된 일기 장을 조용히 읽는 기분이 든다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

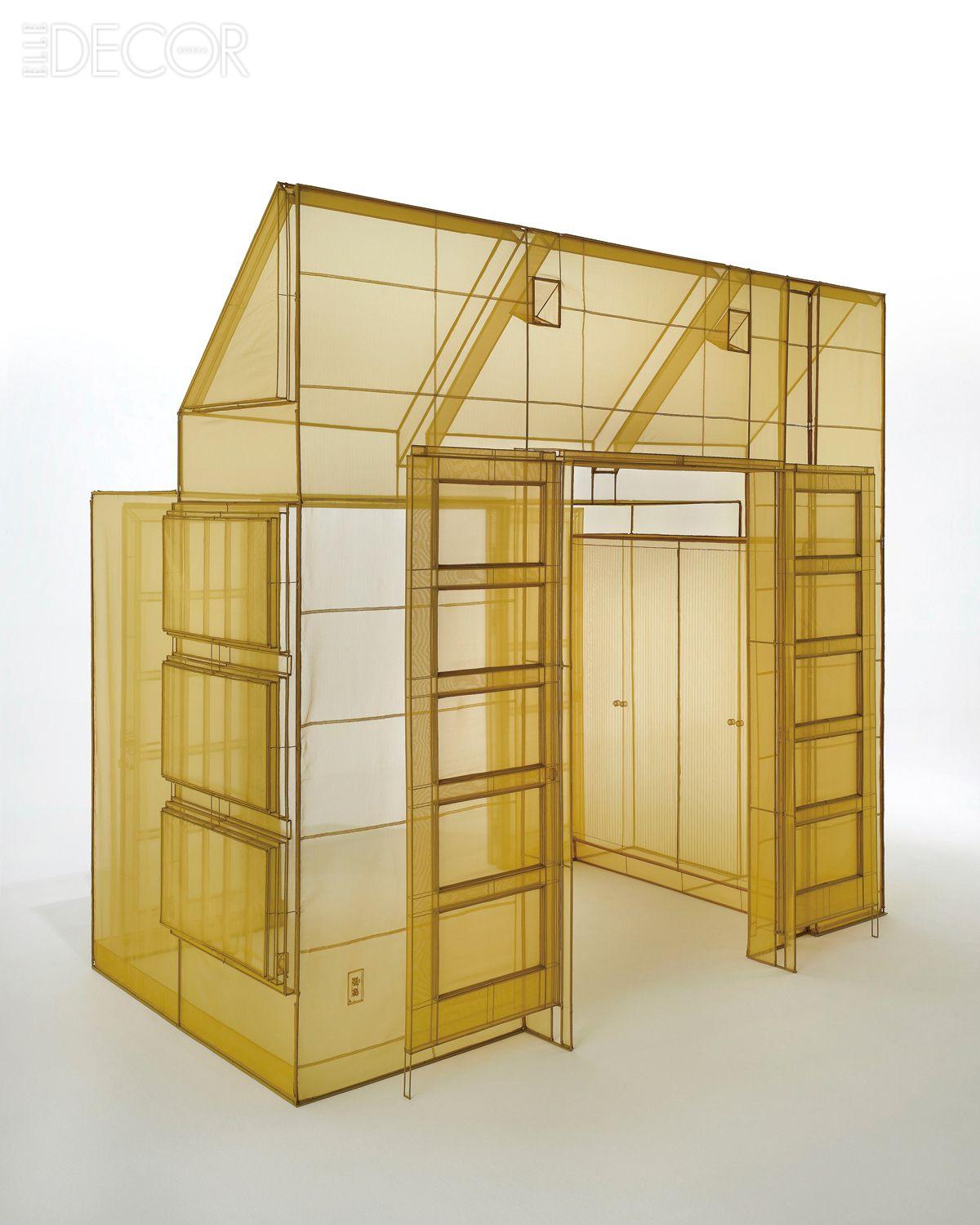

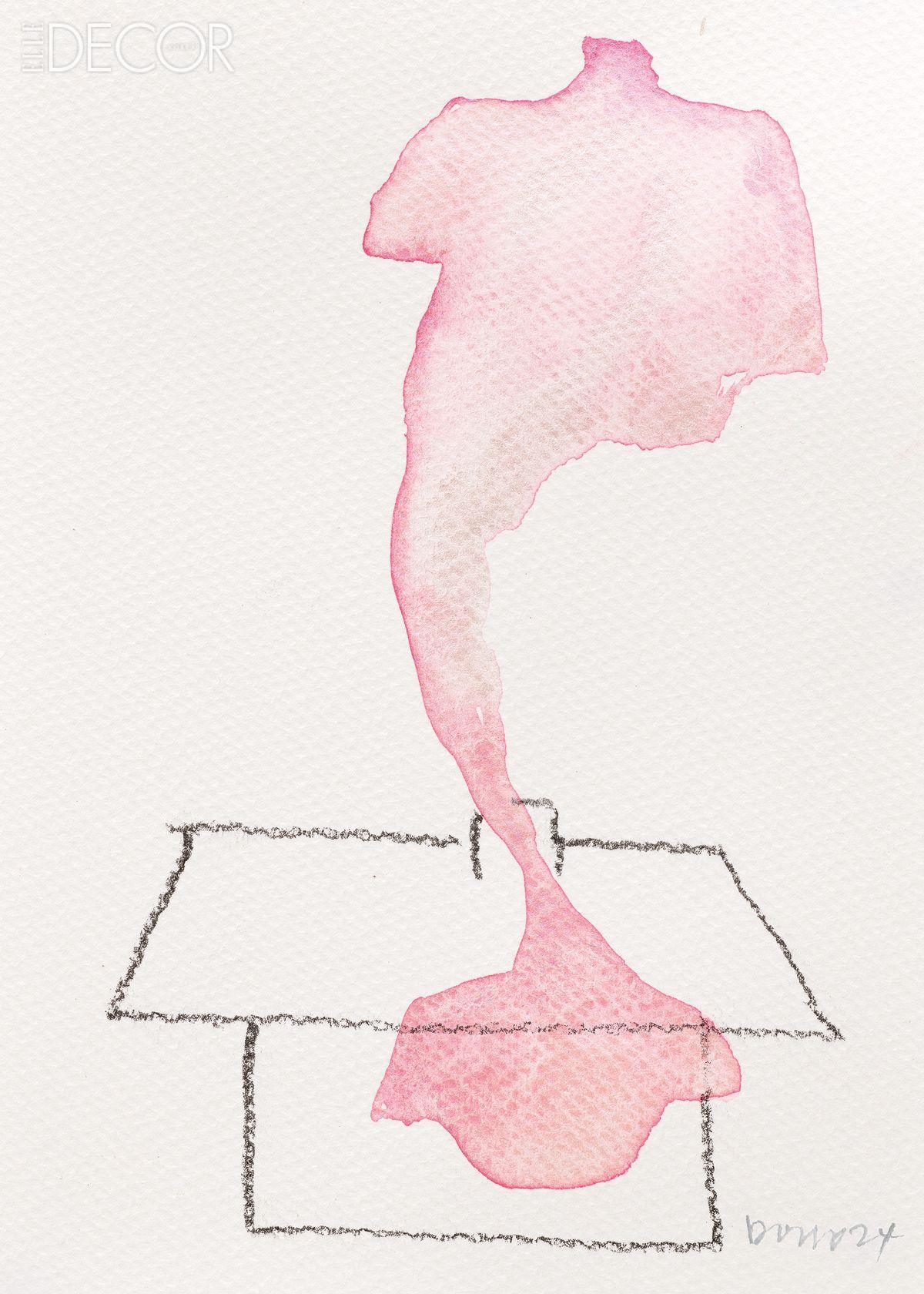

‘Nest/s’(2024).

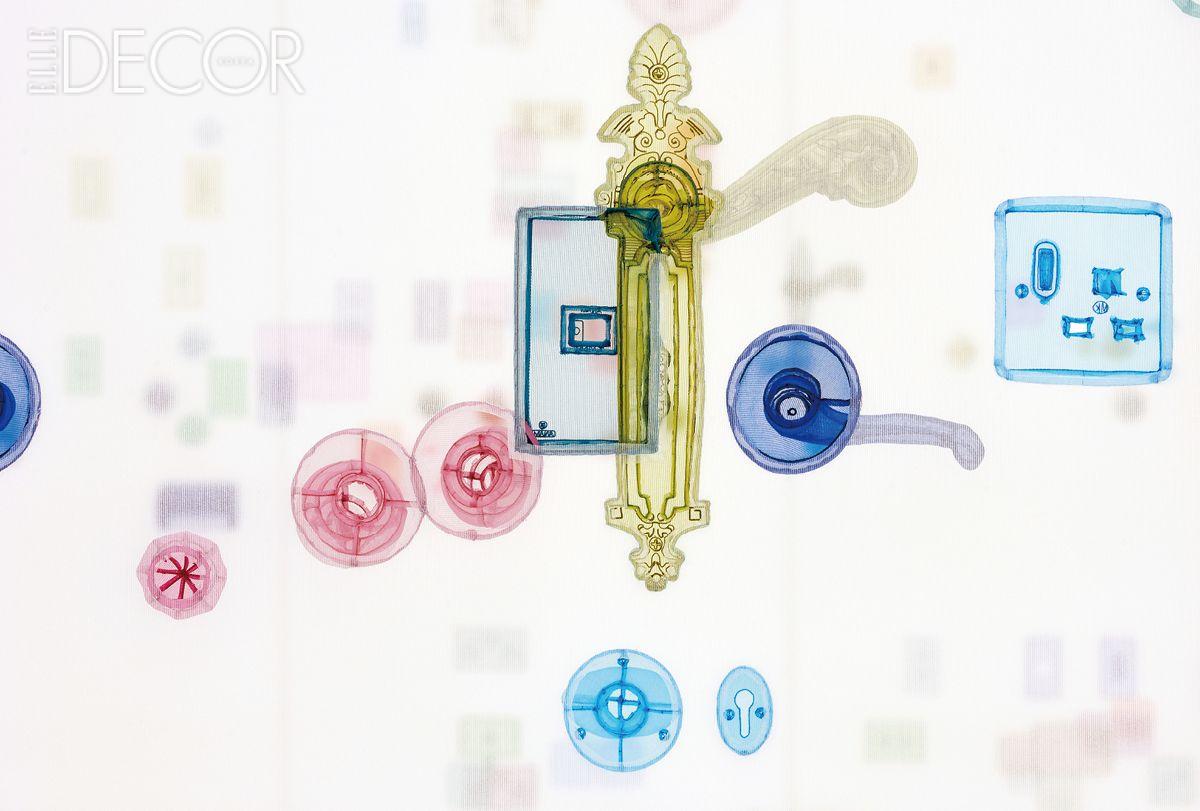

‘Hub-1, Entrance, 260-7, Sungbook-Dong, Sungboo-Ku, Seoul, Korea’(2018).

투명한 천에 투영된 희미한 기억. 서도호의 공간을 보고 있으면 오래된 일기장을 조용히 읽는 기분이 든다. 그에게 집이란 단순히 ‘살았던’ 혹은 ‘살고 있는’ 공간 그 이상이다. 계속해서 반추하고 곱씹게 되는 탐구 영역이기도 하다. 그리하여 미처 몰랐던 혹은 잊고 있던 기억과 감정을 끌어올리는 소중한 매개체가 되는 집. 나는 어떤 사람이며, 저들은 어떤 이들인가? 우리는 어떤 존재인가? 무엇을 꿈꾸고 그리워하는가? 서도호는 작업을 통해 말한다. 이 모든 질문에 대한 답이 바로 우리가 매일 머무는 ‘집’에 있다고.

‘Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul’(2024).

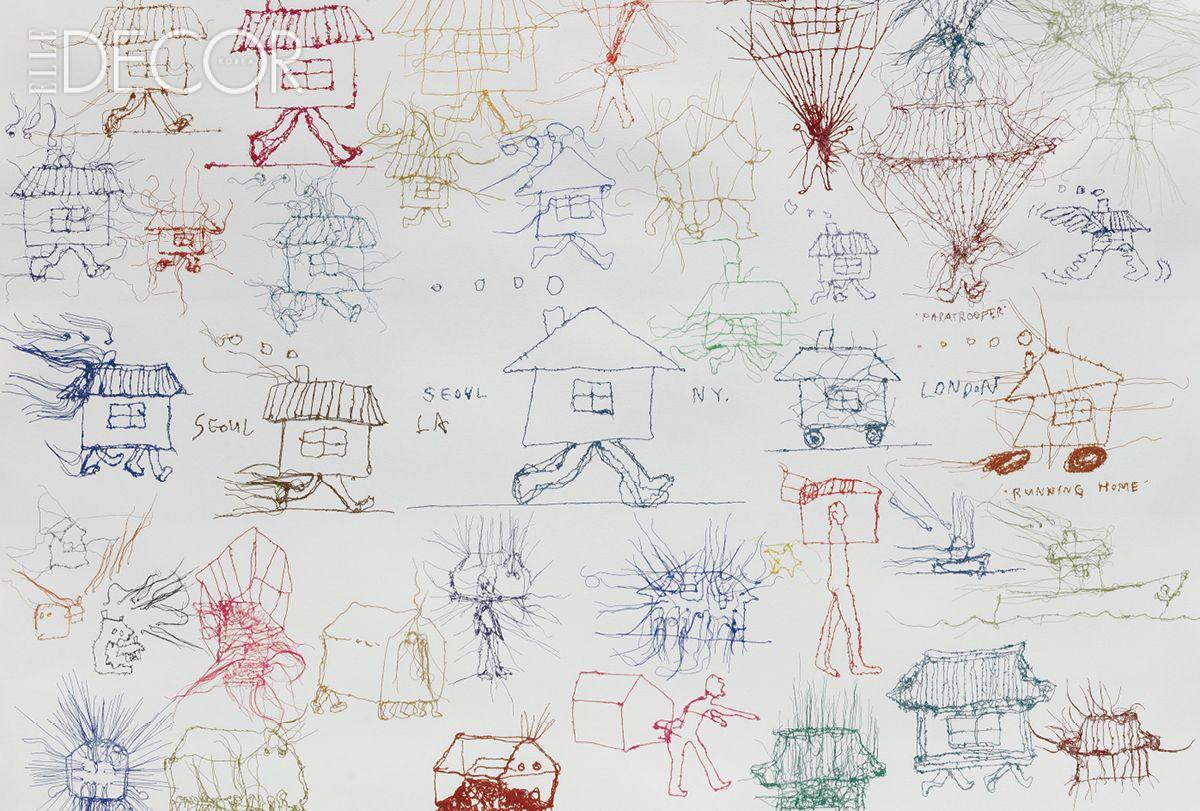

‘My Homes’(2010).

정체성과 기억으로서의 집

」지금 런던 테이트 모던 미술관에서 열리고 있는 서도호의 개인전 <Walk the House>에는 서도호가 지금까지 살아온 집의 복도와 입구 같은 ‘사이(In-Between) 공간들’이 실물 크기로 재현돼 일렬로 서 있다. 바로 그의 신작 <Nest/s>(2024)다. 관람자는 그 공간을 걸어 완자무늬 창살을 지닌 한옥을 지나 환풍기가 달린 아파트로, 이상한 나라의 앨리스가 된 것처럼 공간이 ‘휙휙’ 전환되는 걸 느낄 수 있다. 이것은 시간의 전환이기도 하다. 각각의 공간은 작가가 살았던 시간과 결합돼 있다. 청록색과 보라색, 노랑색 등 파스텔 색조를 띤 반투명 천으로 이뤄진 공간에 있으면 신기루나 환영 속을 걷는 기분이 든다.

왜 서도호는 반투명 천으로 집을 지었을까? 지난 10여 년간 서도호와 여러 차례 진행한 인터뷰에서 그는 반투명 집들이 “집에 대한 내 기억과 그들의 분위기를 형상화한 것”이라고 설명했다. 창살과 문 손잡이, 환풍기, 전등 스위치 같은 건축적 디테일이 놀랍도록 정교하고 공간 크기도 실측에 따른 것이지만 “실은 최소한만 재현한 것”이며 “그 집들과 관련된 기억을 촉발하고 분위기와 그 밖의 비물질적 요소들을 불러일으킬 수 있는 최소한도”라고 했다. 그러니 ‘Nest/s’의 반투명 천으로 만든 집을 걷는 것은 서도호의 기억 속을 걷는 것이기도 하다.

“내 작업은 집 자체에 대한 관심이 아니라 결국 집에 대한 기억과 그 기억을 어떻게 불러낼 것이냐에 대한 관심에서 나온 것입니다. 예전부터 내 작업은 시간과 공간, 연속성과 불연속성에 대한 것이었는데 돌이켜보면 그것은 모두 기억과 관련된 것입니다. 내 아이들의 경우에도 할아버지 할머니에 대한 기억과 ‘성북동’이라는 장소, 거기서 보낸 시간이 하나의 덩어리를 이루고 있어요. 런던에 살지만 1년에 한두 번씩 할아버지 집에 데리고 왔기 때문에 서울 성북동 한옥과 정원에 대한 애정이 남다릅니다. 성북동에 대한 기억이 우리 아이들의 자아 형성에 큰 부분을 차지하지 않을까 싶어요.”

아이들의 할아버지, 즉 서도호의 부친은 한국 수묵 추상의 대가 서세옥(1929~2020년)이다. 부친은 가족이 살 집을 창덕궁 연경당을 본떠 한옥으로 지었는데, 그 집이 바로 서도호가 어린 시절을 보내고 작품으로 여러 번 재창조했던 성북동 한옥이다. 어릴 때 서양식 집으로 둘러싸인 한옥에서 살았고 1990년대에 미국으로 유학 가 낯선 공간에 살다 보니 그에게 집이라는 존재는 정체성의 문제와 한 덩어리가 돼 다가왔다. 그래서 그의 초기 집 작업은 공간의 차이와 경계, 정체성에 초점을 두고 있다. “유학 가서 살게 된 집에서 나는 굉장히 어색했어요. 새 집에서는 스위치의 위치나 싱크대 높이 등등이 서울 집과 미묘하게 다르더라고요. 어색함 때문에 나는 새 집을 자로 재기 시작했습니다. 한국에서 쓰는 단위인 센티미터와 미국에서 쓰는 단위인 인치가 둘 다 있는 줄 자로요. 결국 그게 집을 만드는 작품으로 이어진 거죠.”

‘Rubbing/Loving Project: Seoul Home’(2013~2022), 테이트 모던 전시 전경.

‘Robin Hood Gardens: A Ruin in Reverse, Venice, Italy, May 26~November 25’(2018).

천으로 집을 만드는 일의 또 다른 의미는 ‘공간에 옷을 입히는 것’이다. “내게 있어서 건축은 옷의 연장입니다. 옷과 집은 모두 사람을 둘러싸고 덮으며 정체성을 나타내는 개인 공간입니다. 옷으로 말하면 입은 사람이 어디로 가든지 함께 지니고 다닐 수 있는, 이동 가능한 개인적 공간인 거죠. 그럼 집을 천으로 만들어 이동 가능하게 지니고 다니면 어떨까요? 그런 생각에서 내 작품이 나왔어요.” 서도호는 서구 도시의 건물 틈이나 육교에 그의 옛 한옥 집이 날아와 박힌 듯한 모습을 연출한 공공미술 작품으로 이주와 문화 충돌의 경험을 표현하기도 했다. 그러면서 그의 집 작업은 이주와 공간 차이에 따른 정체성의 문제뿐 아니라 시간 흐름에 따른 기억의 문제까지 포괄하게 됐다. “인생이라는 것은 결국 기억입니다. 수많은 기억(Memory) 중 무엇을 어떻게 기억하느냐(Memorialize) 하는 문제가 내 작품세계의 근간입니다.”

집은 개인적이기도 하지만 내밀한 추억과 기억의 장소이기도 하다. 서도호의 집 작업은 구조적으로 엄정하고 이지적인 면이 강한데도, 관람자들이 눈물을 흘리는 경우가 많다고 한다. ‘로빈 후드 가든’은 2018년 베니스 비엔날레 건축전에서 공개될 당시 큰 화제를 모았다. ‘로빈 후드 가든’이라는 이름은 1970년대 런던 동부에 건설된 거대 콘크리트 아파트의 이름인데, 유토피아적 설계 취지와는 달리 점점 슬럼화되다가 치열한 찬반 논란 속에 결국 철거와 재개발이 결정됐다. 그러자 런던 빅토리아 앤 앨버트 뮤지엄(V&A)이 건물 일부를 통째로 잘라내 보존함과 동시에 서도호에게 이곳에 관한 영상 작품을 의뢰했다.

서도호는 아파트 한 동이 절반쯤 해체된 상태에서 아직 온전한 나머지 한 동을 영상에 담았다. 거대한 외벽과 복도, 아직 사람들이 사는 집들과 이미 떠난 빈집들의 내부를 수직· 수평으로 훑는, 느리고 정적인 카메라 무빙이 이어진다. 그 가운데에 있는 빈 방에 에드워드 호퍼 그림처럼 드리워진 하얀 햇빛의 사각형이 빠르게 커졌다 줄어들고, 창문 너머로 보이는 굴착기들은 뚝뚝 끊어지는 움직임을 보인다. 이때 관람자는 이것이 비디오 촬영이 아니라 타임 랩스(저속 촬영)로 연속해 찍은 수많은 사진을 연결한 것임을 알게 된다. 훨씬 더 긴 시간이 압축된 걸 깨닫는 것이다.

‘Leaving Home’(2024).

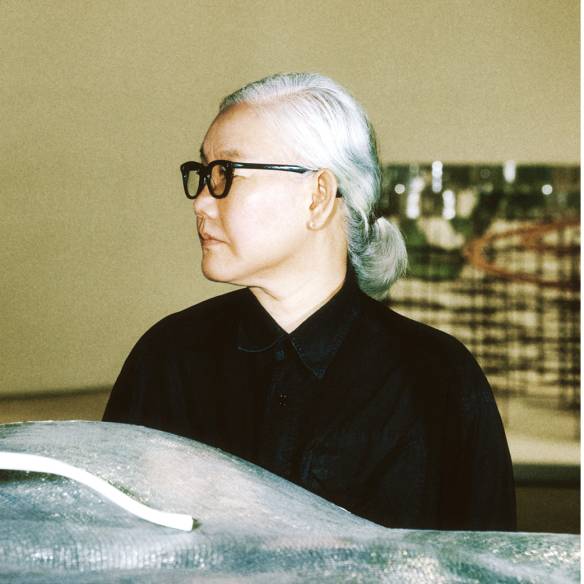

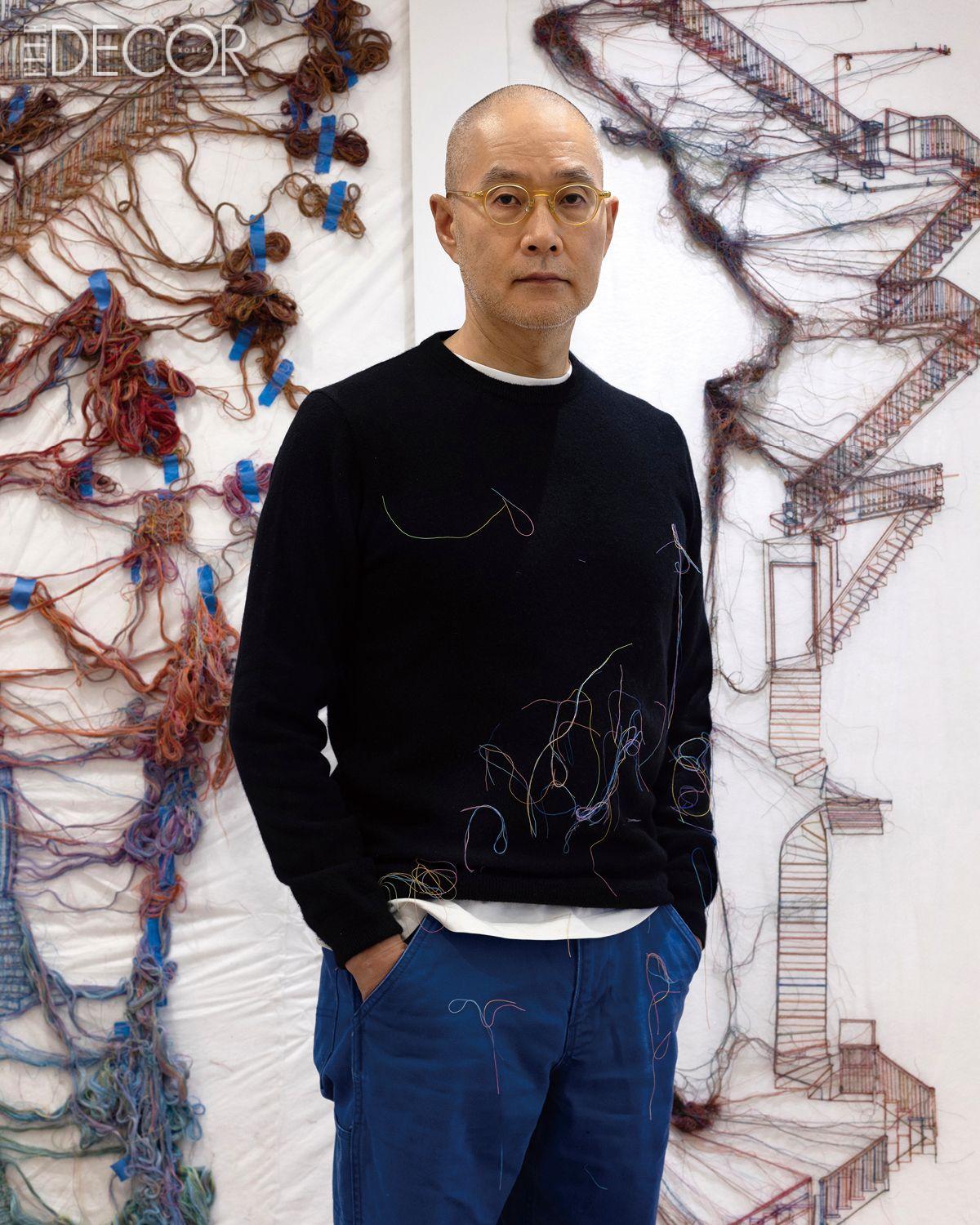

서도호 작가

“동영상 촬영이면 30분에 찍을 분량이지만, 거기에 살던 많은 사람들의 시간과 기억이 축적된 공간을 그렇게 찍는 것은 옳지 않다고 생각했습니다. 그래서 우리 팀에게 허락된 시간(거주자가 있는 집은 최대 8시간, 빈집은 3일)을 완전히 다 써서 타임 랩스 사진을 찍었어요.” ‘말없는 건축 다큐멘터리 같으면서 시적이고 아름답다’는 평에 대해 서도호는 “아름다움을 추구하지는 않았고 가장 객관적인 방식으로 찍었다”고 말했다. “당시 재개발에 대한 찬반 토론이 첨예했기 때문에 분위기는 살얼음판이었고 촬영할 때는 무척 춥기도 했지만 사방에 찌든 커리 냄새(방글라데시와 스리랑카 이주민이 많이 사는 곳이었다)가 나 상황이 녹록지 않았어요. 바로 옆 동을 허무는 공사 소음도 심했죠. 그런데 찍힌 사진에서는 그런 감각적 경험이 사라져버리고 너무 깨끗하고 아름답더군요. 살아온 집을 천으로 재현하는 작업도 비슷한 문제가 있습니다. 그래서 보완적으로 ‘러빙/러빙(Rubbing/loving) 프로젝트’도 하며 계속 고민 중입니다."

‘러빙/러빙 프로젝트’은 집 벽을 흰 종이로 덮은 후 문질러 탁본을 뜨는 작업이다. 이 시리즈에 속하는 두 작품 역시 이번 테이트 모던 전시에 포함됐다. ‘서울 집’(2013~2022)은 성북동 한옥 별채를 전체 탁본한 작업이며 ‘광주극장 사택’(2012)은 2012년 광주비엔날레 참여 당시 광주극장을 탁본한 것이다. 그는 단지 개인의 기억을 다루는 데 그치지 않고 역사를 형성하는 집단의 기억을 다뤄왔다. 서도호의 집 작업은 피할 수 없는 시간의 흐름에 따라 희미해지고 사라지는 것들에 대한 인간의 근원적 우수를 자극한다. 또 이에 대응해 ‘기억으로 얼마나 존재를 연장시킬 수 있는지’ 그리고 ‘무엇을 어떻게 기억할 수 있는지’를 묻는다. 집을 향한 여정에 서도호가 남긴 질문들은 개인적인 것과 사회적인 것을 아우르며 진화를 거듭하고 있다.

문소영

중앙일보S 문화전문기자. <그림 속 경제학> <명화독서> <혼종의 나라> 저자. 2012년 서도호 작가를 처음 만나 여러 차례 인터뷰를 진행했다.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 글 문소영

- 사진가 전택수

- 아트 디자이너 이유미

- 디지털 디자이너 이소정

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!