1인 출판사 '딸세포' 김은화 대표의 이야기

세상에 엄마로 태어나는 사람은 없다. 엄마를 한 명의 여자, 인간으로서 바라보는 딸세포 출판사의 이야기.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

2019년 설립된 1인 출판사 ‘딸세포’를 운영하는 김은화 대표. 여성도 자기만의 욕구와 감정, 생각을 지닌 입체적 인간임을 글로 표현하기 위해 노력한다.

출판사명 ‘딸세포’의 의미는

대학 시절, 여성주의 소모임 이름이다. 세포 분열의 본래 세포를 모세포로 부르고, N개로 분열할 때 새로 생긴 세포를 ‘딸세포’라 부른다. 여성을 기본값으로 삼는 과학적 사실이 내 가치관과 맞고 상징적이라고 생각했다.

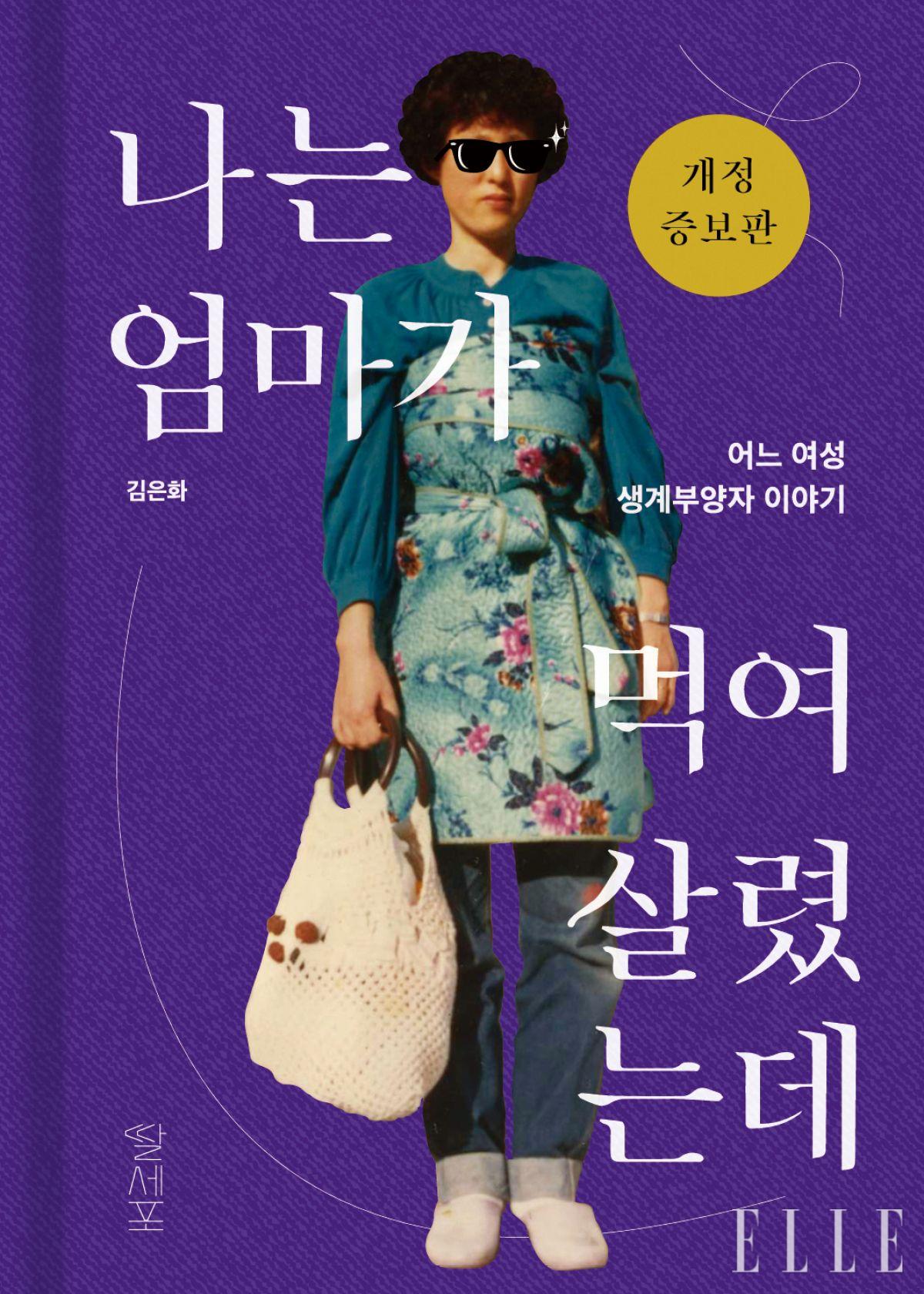

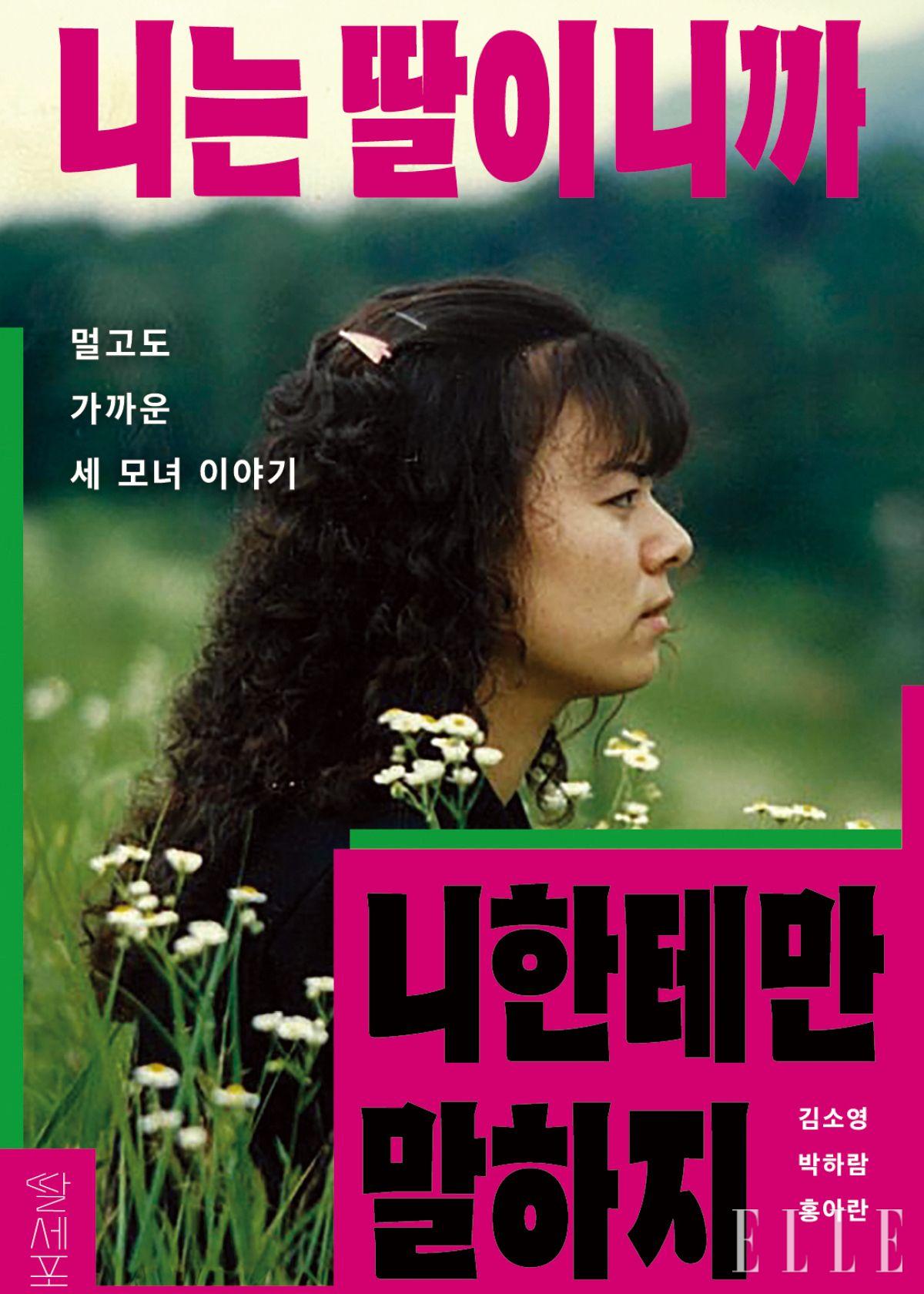

딸세포 출판사는 소책자 <나의 엄마 인터뷰 실패기>부터 <나는 엄마가 먹여 살렸는데> <니는 딸이니까 니한테만 말하지>까지. 모녀의 인터뷰를 담기로 한 계기는

다니던 회사를 그만두고 친구의 제안으로 구술 생애사 강의에 참여했다. 강의 후 워크숍까지 참석하면서 직접 구술 생애사 작업까지 하게 됐다. 그 작업 중 하나가 엄마 인터뷰였고 나도 나의 엄마 인터뷰를 세상에 꺼내고 싶더라. 엄마의 인터뷰 내용은 여성노동의 역사로 범위가 확장됐다.

김은화 대표의 첫 책 <나는 엄마가 먹여 살렸는데>. 공장노동자부터 요양보호사까지, 딸이 듣고 기록한 엄마의 60년 고군분투기.

모녀의 세계를 조명하는 관점을 다루며 가장 신경 쓴 건 각자의 목소리를 내게 하는 것. 한국 사회의 ‘어머니’라는 상을 어떻게 책으로 재구성했나

우리는 태어난 시점부터 평생 엄마를 ‘엄마’로서만 본다. 엄마의 이야기는 모녀의 관계성 안에서, 엄마가 나에게 해 주는 이야기에서, 그칠 뿐 한 여자 혹은 인간의 이야기로 이해되기 어렵다. 이 마음의 연장선으로, ‘자식을 위해 끊임없이 희생하고 헌신하는 위대한 어머니’를 신의 반열에서 인간으로 내려놓고 싶었다. 당신이 생각하는, 이상적인 어머니란 존재하지 않으며 처음부터 어머니로 태어나는 사람은 세상 어디에도 없다는 사실도.

여성 생계부양자에 주목한 이유는

대학교 2학년 때 처음 들은 여성학 수업 덕분이다. 미국 페미니즘의 두 번째 물결을 이끈 사상가 ‘베티 프리단’이 쓴 <여성성의 신화>에 실린 ‘여성에게 집은 휴식처가 아니다’는 문장을 읽고 뒤통수를 맞은 느낌이었다. 여성에게 집은 육체 노동과 감정 노동을 동반하는 일터나 마찬가지다. 집에서 하는 일은 일로 인정받지 못하고, 여성이 숨쉬듯 수행해야 하는 무엇으로 보는 관점이 부당하다고 생각했다.

여성의 노동 역사라는 기록이 화두이거나 주목받지 못하는 현실을 감각하나

<니는 딸이니까 니한테만 말하지>에는 다양한 직업을 가진 여성들이 등장한다. 베이비부머 세대인 세 여성은 돈을 버는 동시에 육아도 해야 하기 때문에 공과 사가 뒤섞여 있다. 박경화 씨는 옷 가게와 가구점 등을 하며 아이들이 하교하면 가게에서 아이를 돌봤고, 우정아 씨는 집 안의 방 한 칸에 마사지 숍을 차렸다. 우리 사회가 노동이라고 칭하는 것은 대체로 돌봄과는 동떨어진 공간에서 전일제 근로를 기본으로 본다는 사실이 안타깝다. 최근 여성 노동에 관한 책 <우리가 명함이 없지, 일을 안 했나> <나는 결코 어머니가 없었다> 등이 전보다 주목받는 것은 반가운 일.

여성 중심의 독립출판을 운영하는 것은

특정 독자를 위한 책을 만들기 때문에 기획과 컨셉트 수립이 수월하다. 내가 하고 싶지만 차마 하지 못했던 말을 책으로 시원하게 보여주면, 독자들도 즉각적으로 알고 반응한다.

‘엄마는 도대체 왜 그럴까?’라는 질문을 던진 세 명의 딸이 각자의 엄마를 인터뷰한 <니는 딸이니까 니한테만 말하지>. 딸은 평생 모를 뻔했던 엄마의 유쾌하거나 비극적인 이야기들이 담겼다.

앞으로 다루고 싶은 이야기

<니는 딸이니까 니한테만 말하지>를 편집하며 아주 친밀한 폭력을 수없이 들여다봤다. 가정 폭력에 대한 단행본이 거의 없고, 풍부한 질적 연구 자료를 찾기도 어렵다. 보편적으로 경험했지만 거의 입밖으로 낼 수 없었던 가정 폭력에 대한 이야기를 담은 <아버지가 어머니의 남편이라는 것>을 내년 상반기에 내놓으려 한다. 2030 여성들의 삶을 입체적으로 조명하는 구술사 프로젝트도 해보고 싶다.

딸세포의 작업은

가장 고유한 이야기를 통해 가장 보편적 정서를 건드리는 이야기를 하고 싶다. 남의 인생에서 나의 인생, 어머니의 인생, 다른 여성들의 인생을 발견하는 것. 나와 타인을 이해하는 이야기를 통해 삶의 굴곡을 함께 건너자고 말하고 싶다.

Credit

- 에디터 정소진

- 아트 디자이너 김려은

- 디지털 디자이너 오주영

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!