애도한 적 있습니까

요즘 너무나도 쉽게 목격되는 죽음. 우리 사회는 애도하는 방법을 잊어버린 것 같다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

후배 아버지의 장례식장에 갔다. 아직 조문 절차가 낯설어 입구에서 황급히 조문 예절을 검색했다. 여성은 왼손이 위로 가도록, 향은 오른손으로 불을 붙인 뒤, 끌 때는 왼손으로, 나갈 땐 뒷걸음질로, 사유에 대해 묻지 않을 것…. 조문 내내 말 실수라도 할세라 후배의 표정을 한 번 더 살피기보다 머릿속으로 검색 창의 활자만 끊임없이 되뇌었다. 그리고 방식과 절차에 함몰된 나를 돌이켜보며 생각했다. 나는 제대로 애도한 걸까. 마음이 전해지긴 했을까. 애도 방식에 관한 고민은 지인의 장례식에만 머무르지 않는다. 죽음은 생각보다 쉽게 목격되며 도처에 스며 있다. 최근 몇 달간의 뉴스만 봐도 그렇다. 스물넷 배우의 자살, 교사에게 살해된 초등학생, 산책하러 나왔다 살해당한 여성, 쇳물 용기에 떨어진 청년 노동자를 비롯, 참사로 기록된 죽음까지…. 그 죽음에는 많은 말들이 덧대어진다. 원인을 섣부르게 추측해 단죄하고, 그 단죄를 위해 다시 고인을 댓글 창에 불러 앉히고, 심지어 고인이 생전에 좋아한 연예인의 조문을 두고도 왈가왈부한다. 말의 무게에 어떤 죽음은 난도질당하고, 어떤 죽음은 또 다른 죽음에 의해 쉽게 지워진다. 죽음을 저울질하느라 다들 입이 아프다. 확실히 우리 사회는 최소한의 애도 방법을 잊어버린 것 같다.

“안타까운 죽음만큼이나 안타까운 것은 사회가 책임을 따져 묻는 방식이 너무 성숙하지 못해 때로는 또 다른 죽음을 불러온다는 사실입니다. 과연 사회적 차원의 비극이 발생했을 때, 우리는 책임을 누구에게 소급할 수 있을까요? 그리고 그렇게 지목된 책임자가 결국 자살로 ‘책임을 지는 방식’이 건강한 방식일까요? 결국 또 다른 죽음을 이끌어내는 그 힘과 압박은 어디에서 생성되며, 죽음에 대해 책임을 묻는 방식이 결국 ‘이에는 이’로만 머무를 수밖에 없는 걸까요? 더 나은 대책을 함께 지속적으로 고민해서 모든 죽음을 막을 수는 없을까요…?” ‘요즘 죽음’과 ‘요즘 애도’ 앞에 촉발된 수많은 논의 중 예술로 소외된 죽음을 기억하려는 <애도의 미학> 저자이자 미학과 철학 전문가 한선아가 말했다. 분명 우리는 실시간으로 죽음을 함께 목도하는 시대에 살고 있다. 그러니 ‘요즘 애도’는 개인이 아닌 공동체의 과제로 연결된다. “어떤 죽음을 함께 목격하며 우리는 같은 세대 사람들로 묶이기도 합니다. 광주민주화운동으로 사랑하는 이를 잃은 세대, 대구 지하철 참사를 목격한 세대, 세월호 침몰에 눈물을 흘린 세대 그리고 최근에는 이태원 참사와 여객기 사고를 추모하는 세대처럼. 어딘가에서 본 문장처럼 ‘동시대인이라는 말의 가장 적합한 정의란 함께 죽음을 지켜본 사람들’일지도 모르겠습니다. 우리는 목격한 죽음에 대한 집단 기억을 공유하고, 때로는 그 기억들이 한 세대를 구성하고, 우리를 잠시나마 슬픔이라는 이름 아래 느슨하게 묶어주며, 다음 세대에 전달할 설명과 변명을 고민하게 만듭니다. 그렇기에 반복되는 사회적 죽음과 비극을 지켜볼 때마다 그로 인해 생겨날 ‘책임’에 대해 생각하지 않을 수 없습니다.”

하지만 책임에 대한 고찰은커녕 우리에게는 애도할 시간조차 충분히 주어지지 않는다. 애도 심리학자 알렌 울펠트는 ‘애도를 지지하고 지원하는 과정은 결국 동반자가 되는 과정’이라고 정의했다. 그러나 세상은 바삐 흘러가고 쏟아지는 자극적 이슈에 상실을 채 실감하기 전부터 서로를 가해한다. 그러니 애도는 더 이상 개인의 감정 표현 방식 차원의 문제가 아닌, 공동체의 위협이 된다. 다채롭게 ‘터트려진’ 저마다의 방식을 존중하지 않고 일방향으로 강요되거나 극단적 싸움으로 촉발되면서 말이다. 대규모 사고에만 집중된 ‘국가 애도 기간’으로 작은 슬픔은 지워지고, 분향소를 여는 것이 정치가 되고, 지속되는 애도는 ‘소란’으로 쉽게 규정되며 ‘놀러가서 죽은 것’과 ‘그냥 죽은 것’으로 애도의 경중을 분류하며 혐오와 폭력이 애도의 도구로 활용되는 것처럼. 프로이트가 ‘애도이론’에서 “상실한 대상이 무엇인지 알더라도 상실의 의미를 받아들이지 못하면 애도에 실패한 것”이라고 말했듯 우리는 상실의 대상만 알 뿐 그 의미는 전혀 헤아리지 못한다. 그런 식의 애도는 고인뿐 아니라 이 논의를 마주한 모두에게 또 다른 상흔을 남긴다. 애도에 성공하지 못한 공동체에게는 집단 증오와 불안만 가중된다. 그러니 이 불안에 직면한 우리는 비극 앞에서 하나가 될 수 있는 방식을 반드시 찾아 나서야 할 때가 아닐까.

“비극의 반복은 무력감을 동반합니다. 반복되기 때문에 바뀌지 않을 거란 생각이죠. 하지만 정말 그럴까요? 반복되는 사회적 죽음을 우리는 조금도 막을 수 없을까요? 반복된다고 반성과 대비를 포기해야 할까요? 이렇게 질문을 전환해 본다면 선뜻 포기를 말할 수 있는 사람은 많이 없을 겁니다. 그렇기 때문에 애도의 슬픔을 계기로 삼아 우리는 책임의 방향으로 걸어가야 합니다.” 한선아 작가는 ‘상실의 전환적 힘’을 하나의 실마리로 제시한다. 무수한 죽음과 애도의 역사 그리고 그것을 지탱해 온 철학자들과 예술 작품을 연구하며 그는 사회적 죽음에 대한 애도란 어쩌면 ‘살릴 수 있었던 죽음에 대한 슬픔 속에서 책임감을 인식하는 일’이라고 결론 지었다. “사회적 죽음은 때때로 개별 사건의 불행하고 우발적인 발생으로 환원되지만 이런 제한적 이해를 넘어 부당한 사회적 죽음을 제도적 문제의 결과로 조명해 책임의 영역에 재배치하는 사유가 오늘날 우리에게 요청됩니다. 이때 책임이란 사건에 대한 책임이라기보다 좀 더 거시적인 인류애적 책임을 의미하죠. 사르트르는 인간은 늘 서로에게 참고와 본보기가 되기에 서로 책임을 지고 있다며 ‘책임’의 개념을 확장한 바 있습니다. 저는 타인의 죽음을 그저 남일처럼 넘기고 싶은 바로 그 순간에 역설적으로 우리는 우리 자신의 죽음에 대한 책임을 지게 된다고 봅니다. 타인의 죽음을 곧 우리 모두의 죽음으로 간주하는 태도의 전환. 내가 당신을 놓쳤고, 내가 당신을 살리지 못했다는 미안함을 인식하는 일. 즉 이름 모를 타인의 죽음에는 사실 우리 모두의 거시적 책임이 부과돼 있다는 부채감을 직시하는 일이 제가 생각하는 애도의 방식입니다.”

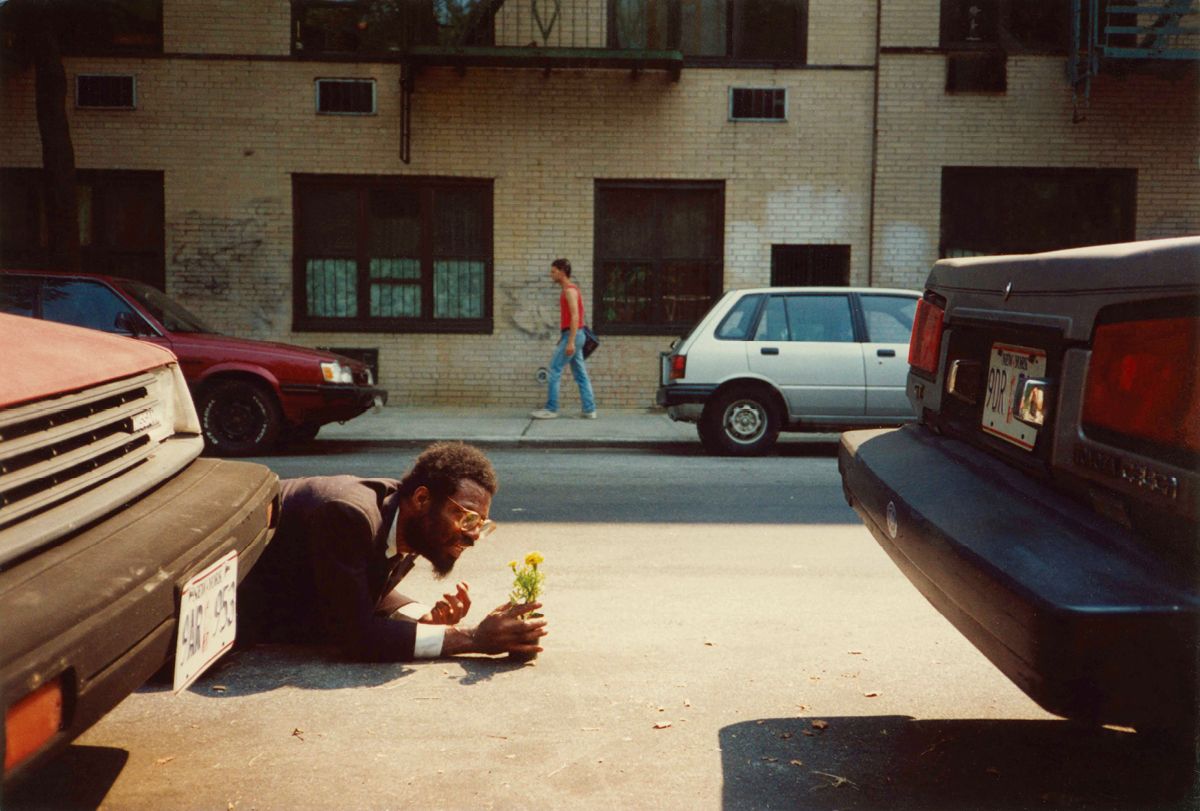

사실 애도의 방식이란 건 없다. 다만 방향성은 있다. 그러니 죽음 앞에 적어도 단 하나의 태도를 지녀야 한다면, 시각과 청각을 한껏 여는 다정함일 것이다. <애도의 미학>에도 소개된 이 작품처럼 우리는 조금 느려질 필요가 있다. 작품은 윌리엄 포프 L의 ‘톰킨스 스퀘어 크롤 Tompkins Square Crawl’ 시리즈다. “스스로 일어설 기력도 의지도 없어 보이는 사람들이 하나로 움직이기 시작한다”는 생각으로 ‘나아가는 힘’을 그렸다고 설명한 작가는 모두 바삐 앞서 나가는 뉴욕 한복판을 기며 꽃이 될 수 있었으나 풀 죽은 채 메말라간 소외된 생들의 비참함을 직접적으로 드러냈다. 동시에 꽃들이 스러진 자리 위로 언제든 또 다른 세상이 창조될 수 있다는 희망의 여지를 선사하며. “<애도의 미학>이란 제목은 결국 ‘죽음에 관한 새로운 감성과 인식능력’을 개발하는 일을 의미합니다. 우리 사회의 고통과 비참함은 대부분 깊이 숨겨져 있어 보려 하지 않으면 보이지 않습니다. 때문에 우리는 시각과 청각을 열고, 새로운 인식능력을 배워가고, 그럼으로써 죽음에 관한 감성을, 애도의 ‘미학’을 고민해야 하는 것입니다. 자신의 고통을 차마 말하지도 못한 생들이 우리에게 다가오기 전에 우리가 그들에게 먼저 다가갈 수 있는 것. 미리 알아봐 주고 토닥여 주는 것. 그렇게 다정한 구원이 돼주는 것. 그런 다정한 세계를 만들어 가기 위해 우리는 다르게 보는 법을 배우고, 숨겨진 것을 듣는 방법을 배워야 합니다.” 언제든 존재가 존재에게 가하는 폭력은 있다. 타의에 의해 죽음이 왜곡되지 않으려면 당장 평화로워 보이는 주변의 고통을 긴밀히 봐야 한다. 그런 의미에서 애도는 ‘대화’다. 다음 사람을 위해 죽은 사람에게 말을 건네는 일. 지금 우리가 해야 할 것은 쉽고 단순한 말로 그들을 규정하거나 지워버리는 대신, 서로 대화를 이어가는 것이다. 우리는 애도의 방법을 다시 배워야 한다. 그 과정이 지난할지라도 애도는 결국 느린 여정. 그 여정에서 우리에게 주어진 책임은 시시비비가 아닌, 서로의 여정에 동참하는 것. 그러므로 애도는 마음껏 발화되어야 한다. ‘조용히’가 아니라, 아주 느리게.

Credit

- 에디터 전혜진

- 아트 디자이너 정혜림

- 디지털 디자이너 오주영

- COURTESY OF 2020 POPE.L.

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!