안에서 출발하는 공예적 건축, 착착 스튜디오 김대균

도심 속 한옥부터 해남 땅끝마을의 유서 깊은 여관까지. 과거와 현재가 적절히 공존하는 '착착 스튜디오' 김대균의 공예적 건축.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

서촌에 있는 미술평론가의 집. 한옥의 전통 요소 중 하나인 반침을 적극적으로 적용해 다양한 켜를 만들고 외부와 연결성을 높였다.

CHAK CHAK STUDIO

」도심 속 한옥부터 해남 땅끝마을의 유서 깊은 여관까지 여러 전통 공간을 레너베이션했습니다. 한옥을 수리하는 매력은

한옥은 특유의 구조미가 있는 동시에 유연해요. 실내에 놓는 기물에 따라 ‘칸’이라는 공간 성격이 달라져요. 서안(書案)을 두면 서재, 소반을 두면 다이닝 공간, 요를 깔면 침실. 입식 문화가 보편화된 지금은 한옥의 바닥 레벨을 변형해 층고에 다양한 변화를 줄 수 있어요. 과거와 현재가 공존할 때 오는 아름다움을 구현할 수 있는 것도 장점입니다. 한옥이 지닌 풍부한 자양분을 밑거름으로 삼을 수 있는 거죠.

반침이 만나는 곳 양옆에 창을 냈다. 모서리가 열리며 바깥 환경을 바라보는 전망이 더욱 다양해지고 특별한 공간감이 만들어진다.

한옥의 스케일과 가변성, 나무와 종이 재질에 관심이 많아요. 제가 설계한 공간이 한옥이든 현대적인 공간이든 어딘가에 따뜻한 느낌이 드는 건 그 때문일 거예요. 촉각적이고 시간이 지나면서 아름다움을 발현하는 공간, 즉 ‘시간의 촉감’을 구현하려고 합니다.

한옥 특유의 아름다움을 살리면서 현대적 편의를 더한 ‘지금’ 한옥.

‘공예’의 ‘공(工)’은 성곽 축성 때 흙을 다지는 돌을 형상화한 글자예요. 노동과 숙련의 의미가 담겨 있죠. ‘예(藝)’에는 기술과 생명이라는 뜻이 담겨 있고요. 즉 고된 반복을 통해 생명을 만드는 일이 공예인데, 사람이든 자연이든 생명체 중에서 같은 건 하나도 없어요. 결국 공예적 집 짓기란 사람의 손으로 차이를 만들고 다양성을 높이는 거예요. 좋은 집은 그렇게 만들어진다고 봐요.

천주교 서울대교구 역사박물관.

천주교 역사박물관은 명동성당보다 앞서 지어져 역사가 130여 년에 달합니다. 사제관과 대학교 의학부, 출판사, 공연장, 행정공간으로 조금씩 변형됐는데, 최초 건축 시점으로 되돌리기보다 공간에 누적된 역사를 받아들였어요. 내벽에 발린 시멘트를 뜯어내 아치를 복원하고, 변형된 일부를 그대로 남겨두기도 했죠. 어떤 레너베이션이든 기존의 켜에 한 켜를 더한다는 생각으로 접근합니다.

시멘트 미장으로 막혀 있던 기존 아치를 복원하고 형태적 맥락을 잇는 복도를 조성했다.

서촌 ‘이상의 집’. 시인 이상이 살았던 터 위에 지어진 한옥을 이상의 시구에서 영감을 받아 개조하고 공간과 어우러진 아카이브 서재를 꾸렸다.

색이나 질감에 신경 씁니다. 천주교 역사박물관은 내부를 붉은색 철골로 보강한 흔적이 있었어요. 그 톤에 맞춰 붉은색 도장을 선택하고 벽돌 벽에 붉은색이 도는 화강석을 덧댔어요. 과거에 마구잡이로 미장한 흔적이 있는 벽 위로는 얇은 유리를 깔아 거친 표면과 매끈하고 투명한 표면을 나란히 놓았어요. 유사 또는 대비로 기존 재료와 맥락을 이어갈 수 있도록 구성했습니다.

유선관의 마당. 조악한 조경과 바닥의 블록을 걷어내고 마사토와 자갈을 깔아 정돈했다.

2022년 농(農)을 주제로 열린 ‘코리아 하우스 비전’의 마스터플랜을 맡아 조성한 ‘재배의 집’의 옥상.

유홍준 교수의 <나의 문화유산 답사기>와 예능 프로그램 <1박 2일>에 소개되며 전국적으로 명성을 얻은 곳이죠. 제가 갔을 때는 2년 동안 비워진 채 방치된 상태였어요. 손댈 곳이 많았지만 주변 환경은 너무 멋진 거예요. 밤이면 은하수가 보이고 바위산의 장엄함이 대단했죠. 절로 숨을 깊게 들이마실 정도로 공기도 맑았고요. 이런 곳이라면 ‘안 하는 디자인’이 맞겠다는 결론을 내렸습니다. 더하는 디자인이 아닌 빼기를 통해 자연이라는 오랜 역사에 녹아드는 한옥을 만들고 싶었습니다.

기존의 비닐 장판과 타일 대신 한지와 목재로 재구성해 한옥의 본질적 아름다움을 살린 유선관 객실 내부.

예전부터 건물과 콘텐츠를 연결하고 싶은 마음이 컸어요. 목적 없이 화려한 외관보다 ‘쓰임에서 비롯된 형태’에 관심이 많았습니다. 형태가 지나치면 오히려 공간을 제약하는 것 같아요. 제게 공간이란 비워진 데서 나오는 가능성에 가깝습니다. 행위나 생활에서 건축이 출발해야 한다고 생각해요.

돌 슬레이트와 지붕 형태의 난간이 친근함을 더하는 풍년빌라 외관.

풍년빌라는 한 층에 두 가구의 공간이 공존하는 곳으로, 문을 열면 두 집을 잇는 복도가 나타난다.

빛을 다양한 방식으로 담기 위해 계단 곳곳에 작은 창을 냈다.

공유 주거에 대한 실험이 막 등장하던 때였어요. 제가 집중한 건 공유공간이 아닌 ‘공유의 감각’이었습니다. 한국의 공용공간은 만들어도 잘 쓰이지 않아요. 모두가 주인일 때 오히려 어떻게 써야 할지 몰라 애매해지는 거죠. 공유는 마음이 통할 때 이뤄지는 것이지 룰을 정한다고 시작되는 게 아니거든요. 풍년빌라에는 공유공간이 없어요. 대신 층마다 각 세대의 주거공간을 교차시켜 접점을 만들었어요. 1층부터 2층 절반, 2층 절반부터 3층 절반, 3층 절반부터 4층까지. 4층 건물에 3세대가 거주하고 있습니다. 계단을 오르며 마주치고 인사하다 자연스럽게 가까워지길 바랐어요. 공용 계단에는 작은 틈을 내 각 세대 내부에서 조명을 켜면 빛이 새어 나오도록 했습니다. 서로의 온기를 확인하는 장치를 마련한 거죠.

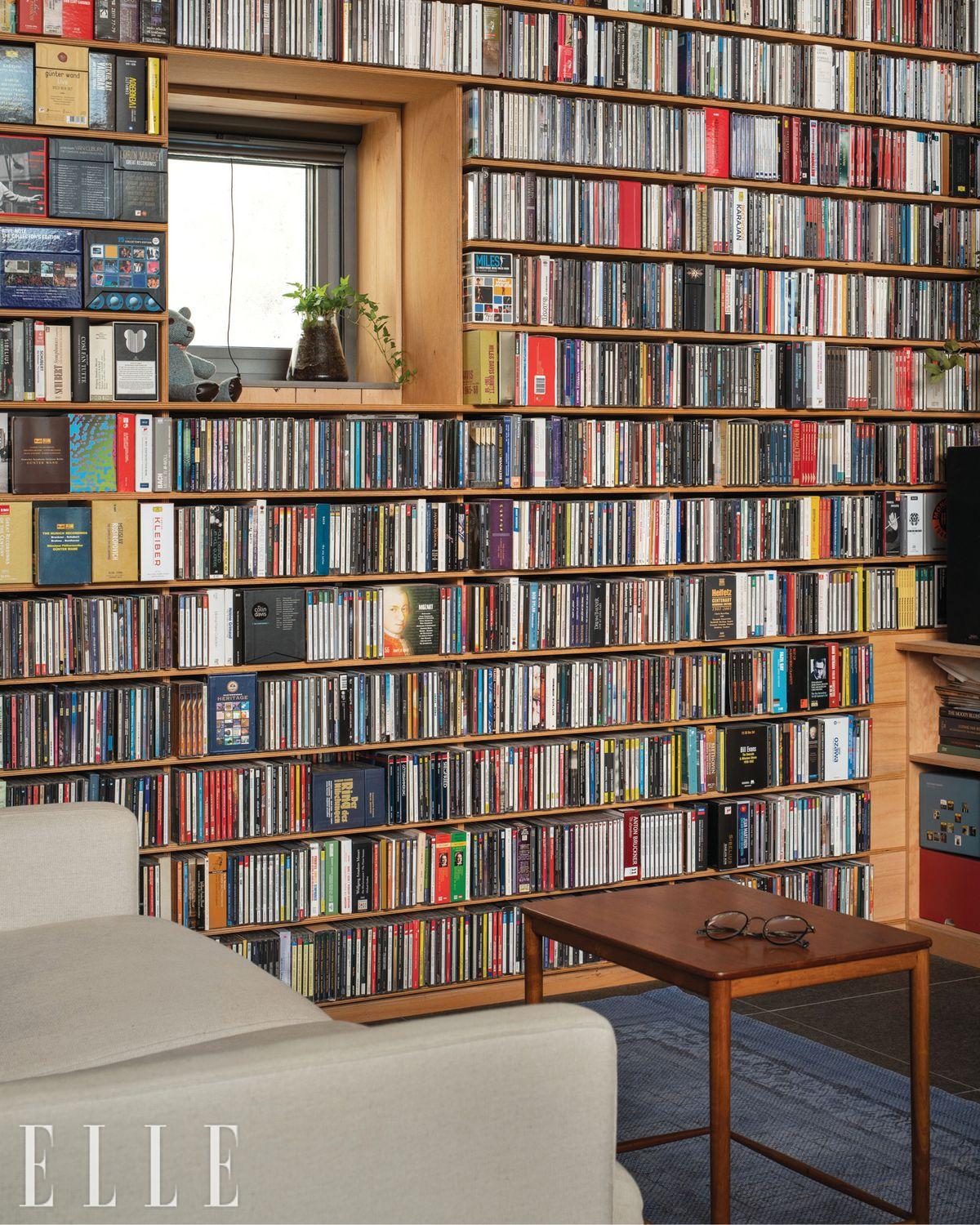

CD 수집이 취미인 거주자를 위해 벽에 맞춤 수납장을 설치하는 등 개개인의 라이프스타일도 세심히 고려했다.

단순히 형태를 만드는 데 그치지 않고 인문학적으로 접근해요. 난간을 설계할 때 어떻게 하면 멋진 형태를 만들까가 아니라 손에 닿았을 때 어떤 기분이 들까, 이곳에 창을 낸다면 어떤 심리가 생길지를 생각하는 거죠. 저희 사무소의 모토는 ‘인문학적 바탕 위에 보편적 섬세함을 만드는 것’입니다. 한 사람을 위한 집요함과는 다른, 보다 넓게 보살피는 마음이에요. 결국 사회를 건강하게 만드는 건 이러한 보편적 섬세함이라고 생각합니다.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 아트 디자이너 김강아

- 디지털 디자이너 오주영

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!