CULTURE

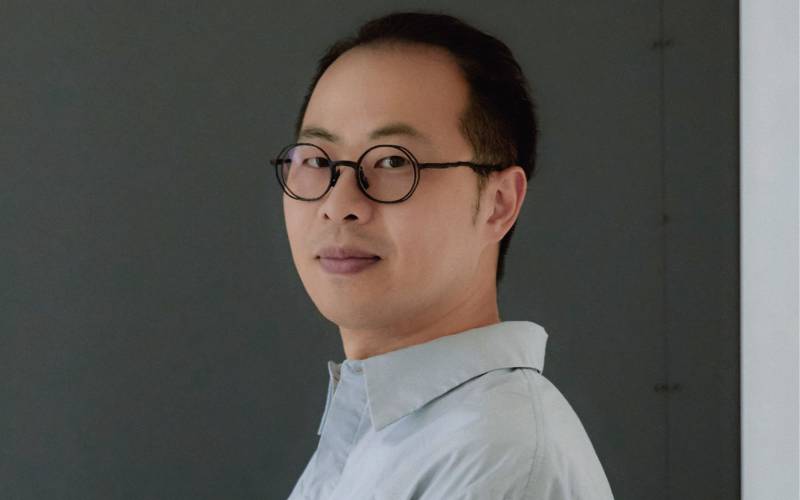

제주의 땅과 돌, 바람과 숲으로 빚은 유동룡미술관

유동룡 미술관은 제주의 자연과 조화를 이루고 조응하는 방식을 고민한 결과이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

제주에 순응한 건축, 유동룡미술관

」

천창이 있어요. 때문에 완벽한 방음은 어렵겠지만 감수하며 설계했습니다. 눈이나 비가 올 때 더 좋겠다는 마음으로 두었죠.

제주 한립읍 저지예술인마을에 문을 연 유동룡미술관.

내 이름을 딴 문화재단, 기념관, 건축상을 만들어라. 모든 책임은 딸 유이화에게 있다.

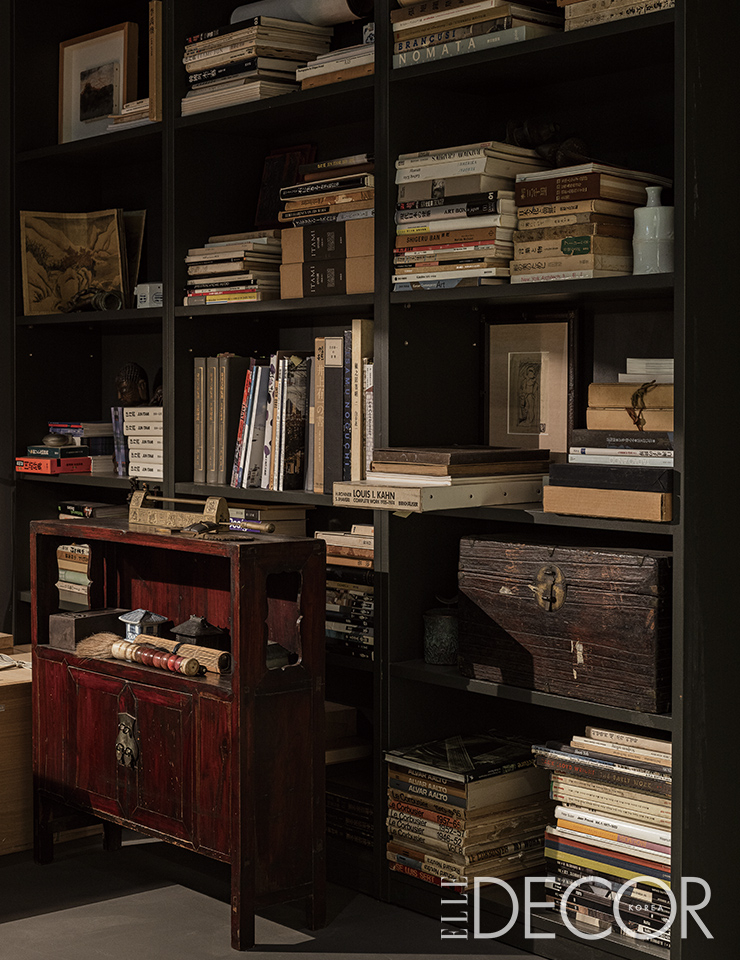

이타미 준의 1975년 작인 ‘먹의 집’을 연상케 하는 내부. 원형 공간은 고요한 시간을 보낼 수 있는 라이브러리다.

연면적 약 675㎡의 크지 않은 미술관이지만 계단과 복도 등의 동선에 따라 천천히 걸으면 느껴지는 묘미가 있다. 미술관 경험은 2층에 있는 세 개의 전시실에서 시작된다.

이타미 준의 작업실을 구현한 전시실.

이타미 준이 디자인한 의자.

주변 지역이 지닌, 수평적 환경에 순응하고 어울리는 건물을 짓고 싶었어요. 오름이라든가 포도호텔에서 구현한 제주의 전통 초가처럼 가장 제주스러운 형태가 어떤 것일까 고민했죠. 시작은 제주도 모양을 본뜬 타원형을 그리는 일이었어요. 라이브러리 천장부 구조가 설계의 시작이었습니다. 더불어 아버지의 사상이 바탕인 뮤지엄이니 이 지역의 맥락을 기반으로 했어요.

유동룡미술관만의 특별한 차를 맛볼 수 있는 티 라운지.

미술관은 누군가의 경험을 연장시키는 장소여야 해요. 관람자의 총체적이고 감각적인 경험을 어떻게 디자인하면 좋을지 고민했습니다. 들어섰을 때 온통 검은 이 장소의 어딘가에서 기분 좋은 향기가 풍겨온다면, 먹의 향이 번져 온다면, 오래된 서적에서 나는 향을 느낄 수 있다면 어떨까 하면서 조향사와 프래이그런스 개발도 했습니다. 티 라운지에서는 ‘바람의 건축가’인 유동룡을 담기 위해 민트 블렌드 녹차를 대표 메뉴로 냅니다.

아래는 이타미 준의 첫 작품인 ‘어머니의 집’.

1층에서 2층 천장까지 이어지는 타원형 공간.

새로운 세계로 향해 도전하기보다 모든 움직임을 멈추고 서서 움직이고 싶지 않은 충동에 사로잡힐 때가 있다.

제주도를 본뜬 타원형을 그리는 일이 미술관 설계의 시작이었다.

Credit

- 에디터 이경진

- 사진 최용준

- 아트 디자이너 김려은

- 디자인 김희진

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식