SOCIETY

[엘르 보이스] 음악도시 위로 흐르는 원더풀 라디오

타임머신을 탄 줄 알았다. '힙'하다는 거리에 갔더니 절반은 크롭트 티셔츠에 오버사이즈 팬츠, 절반은 시티보이 룩이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

타임머신을 탄 줄 알았다. ‘힙’하다는 거리에 갔더니 절반은 크롭트 티셔츠에 오버사이즈 팬츠, 절반은 시티보이 룩이다. 타임머신은 좀 과장인가? 중요한 건 90년대 유행 아이템이 돌아왔다는 사실이다! ‘뉴진스’는 거의 이상화되어 돌아온 90년대 화신 같은 모습을 하고 있고 리(Lee)며 겟 유스드(Get Used) 같은 패션 브랜드들이 활발히 팔린다. 무슨 일이람? 갑자기 과거로 돌아간 것 같아 재미있었다. 90년대에는 나도 어린이이긴 했지만.

이왕 시간을 돌릴 거라면 이것도 같이 돌려주면 좋을 텐데. 사람들의 24시간을 책임져 줬던, 늘 거기에 있던 우리의 위로. 함께 울고 웃으며 삶의 고단함을 나누던 기쁨. 라디오 말이다. <여성시대>, <싱글벙글쇼>, <정오의 희망곡>이 있고, <음악캠프>와 <음악도시>와 <별밤> <고스트 스테이션>의 윌슨과 밤을 지새고 난 다음날 아침의 <파워타임>까지. 라디오는 한시도 쉬지 않고 곁에 있었다. 지금 이 시간 누군가가 스튜디오에서 이야기를 읽어주고 있고, 누군가는 그 스튜디오에 이야기를 보내는 중인 동시에 다시 그 이야기를 어딘가의 누군가가 함께 듣고 있다는 사실이 얼마나 큰 위로가 되는지는 경험한 사람만 알 것이다.

나는 말 그대로 울고 웃었다. 학교 수업 시간에 몰래 <컬투쇼>를 듣다가 웃고, 아침에 알람처럼 듣던 <굿모닝FM>에 삼행시 문자를 보냈다가 소개가 돼 웃었다(정확히는 그 덕에 문화상품권을 받아서 웃었다). 매일 독서실에서 듣던 <푸른밤>의 DJ가 바뀐다는 소식에 마지막 방송을 들으며 펑펑 울고, 너무 좋아하던 게스트가 그만 나온다길래 <음악도시>를 듣다가 또 울었다. 지금도 잊을 수 없는 것은 내가 울던 때에 같이 울며 나누던 친구와의 문자 같은 것들이다. “야, 나 지금 이 노래 들으면서 울고 있어.” “야, 나도 너무 많이 울어서 정신이 없다.” 지금도 제임스 모리슨의 ‘You give me something’을 들으면 순식간에 그 밤으로 빨려 들어간다.

학창시절의 하루하루는 끔찍할 만큼 천천히 흘러갔다. 매초를 바늘로 찌르는 것 같은 시간이 영원처럼 흘러가는 바람에 남들의 몇 배가 되는 시간을 살고 있다고 느꼈다. 그래서 더 간절하게 라디오에 매달렸다. 그러니까 라디오는 오늘 하루가 또 흘러가고 있다는 증거였다. 아침 6시가 지나면 8시가 온다. 8시가 지나면 10시가 온다. 오후 2시가 지나면 4시가 오고, 저녁 7시가 오고, 밤 10시가 오고 마침내 자정이 온다. 라디오는 착실하게 시간이 흐르고 있음을 알려줘 나를 안심시켰다. 그 시간 동안 어딘가에 사는 누군가들이 나와 비슷하게 하루하루를 넘기고 있다는 사실도 나를 안심시켰다.

2022년 우리가 잃고 있는 것은 동시성의 감각이다. 같은 시간에 같은 이야기를 나누는 일. 혹은 같은 세상을 공유하는 일. 더 이상 TV 프로그램은 50% 시청률을 기록할 수 없다. 100만 구독자를 보유한 유튜버도 누군가에게는 전혀 모르는 사람이다. 트위터에서 온종일 회자되는 사건이 인스타그램에서는 잠잠하고, 지상파 방송에 나온라고 해서 유명세를 보장받을 수 없다. 현재의 ‘유행’이란 주류로 분류되는 몇 개의 매체에 동시에 노출될 때만 간신히 성립하는 종류의 것이다. 그러기 위해서는 거대 자본이 필요하기에 기업이 유행을 주도하기는 더욱 용이해진다. 그래서 벤야민은 자본주의를 하나의 종교로 해석하며 유행이란 이 종교를 유지시키는 제의(祭儀)와 같다고 봤다. 거대 자본은 새로운 종교의 화신이 되어 자신의 입맛에 맞는 제의를 계속해서 규정한다. 그렇기에 현재의 유행이란 동시성의 감각이 존재하는 것처럼 속이는, 만들어진 감각일 수도 있는 것이다.

아, 물론 모든 사람이 같은 프로그램을 보고 같은 연예인을 좋아하고 같은 옷을 입고 다니기를 바라는 것은 절대 아니다. 그것만큼 섬뜩한 일은 없을 것이다. 다만 바라건대 우리가 같은 시간에 같은 세상에서 존재한다는 감각만은 그립다. 매일 같은 시간에 DJ들이 그 자리에 있었기에 나는 반복되는 하루의 짐을 조금 나눠 질 수 있었고, 혹은 적어도 그럴 수 있다고 믿을 수 있었으니까.

학창시절 듣던 라디오 방송국에 매주 출근하게 된 지금, 스튜디오에 들어가는 발걸음이 새삼스럽다. 바로 이곳에서(물론 그때는 상암동이 아닌 다른 곳에 스튜디오가 있었겠지만) 그 무수한 시간이 나에게 다가왔구나. 이래서 당시 DJ들이 “여긴 아무것도 없어요. 정말 우리랑 마이크밖에 없어요”라고 했구나. 이렇게 우리와 마이크만 있는 공간을 채운 것은 오로지 사람들의 이야기였구나. 옹기종기 모여 있는 방마다 사람들이 서로 다른 표정을 하고 즐거운 이야기를 하는 모습이 비친다. 말소리는 들리지 않지만 그래서 더 정겹다. 지금 흘러나오는 저 생방송, 어딘가에서 누군가들이 또 듣고 있겠지.

꼬박꼬박 내 방송을 들을 청취자들을 떠올려본다. 일요일 아침 6시 5분에 들을 가능성은 희박하겠지만, 다시 듣기로 어딘가에서 시간을 나눠 지고 있을 사람들을 생각한다. 홈페이지로, 문자로, 애플리케이션으로 사연을 보내는 사람들의 풍경을 생각한다. 내 목소리가 그들에게 어떻게 닿고 있을까, 내가 느꼈던 것처럼 조금은 위로가 될까, 궁금해하고 또 걱정하면서. 우리의 웃음과 한숨 속에서 우리가 진 짐이 조금 가벼워질 수 있길 바라면서.

김겨울 유튜버이자 작가이자 라디오 DJ. 유튜브 채널 ‘겨울서점’을 운영하고 있으며, MBC <라디오 북클럽 김겨울입니다>를 진행하고 있다. <책의 말들> <활자 안에서 유영하기> 등을 썼다.

Credit

- 에디터 이마루

- 디자인 김희진

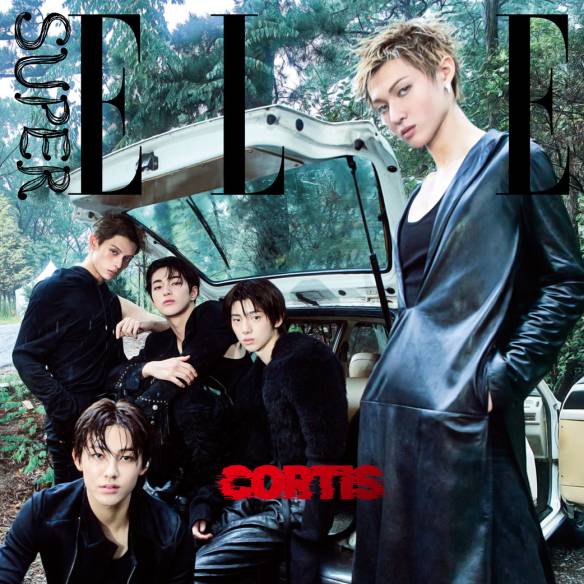

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식