CULTURE

팬들이 더 좋아하는 평론가가 있다? 김영대 #KPOP #케이팝

믿고듣는 케이팝 평론가가 있다? <지금 여기의 아이돌-아티스트>의 주인공 김영대

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

블레이저는 Shuit. 셔츠는 COS. 안경은 Public Beacon.

1977년생, 워싱턴대학교에서 음악학을 전공한 음악평론가이자 음악인류학자. 한국대중음악상 선정위원으로 1990년대부터 지금까지 음악과 관련된 여러 번역서와 저서를 펴냈다.

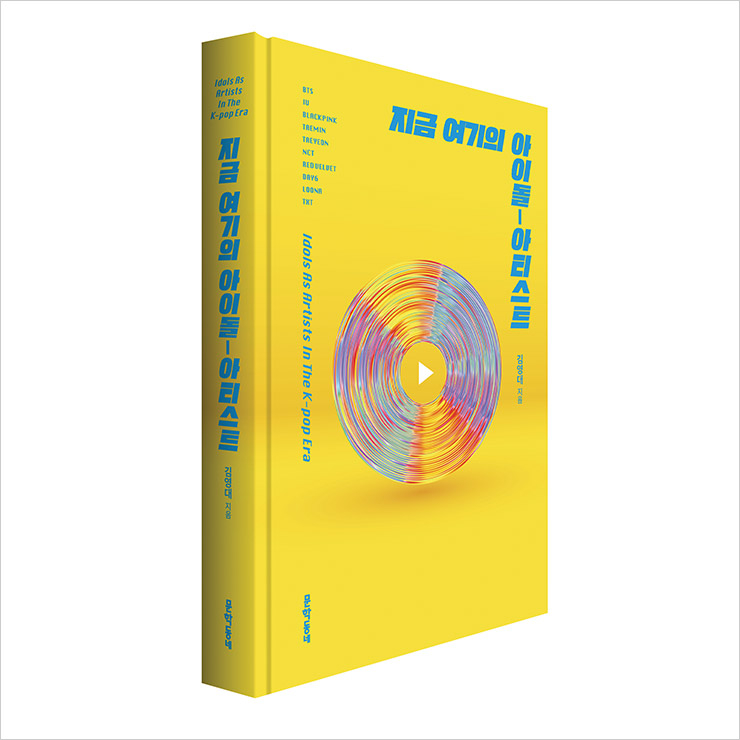

6월에 출간한 <지금 여기의 아이돌-아티스트>는 음원을 들을 수 있는 QR 코드, 직접 선정한 플레이리스트를 게재하며 ‘음악’ 그 자체에 집중한다.

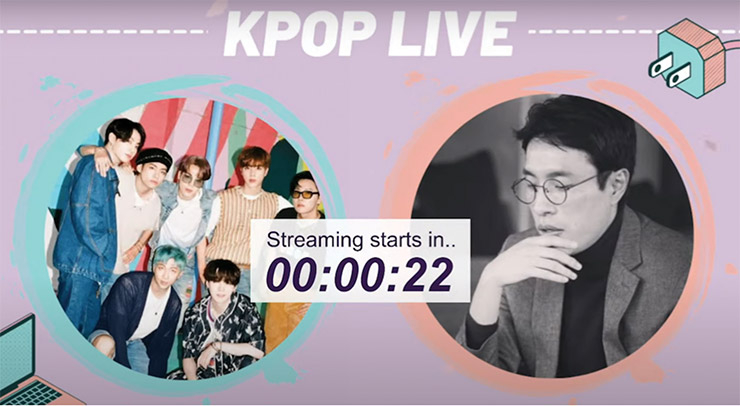

김영대의 영역은 해외에서도 확고하다. 지난 3월 벨기에의 K팝 팬들과 유럽의 K팝 현상과 전망에 대해 나눈 대담.

루나의 ‘Free Somebody’는 랜덤 플레이리스트에 나올 때 단 한 번도 ‘스킵’ 버튼을 누르지 않는 그의 ‘숨듣명’이다.

<지금 여기의 아이돌-아티스트>(이하 <아티스트>)는 K팝은 ‘보는 음악’이라는 인식을 깨뜨리고 음악 이야기에 집중한다. 어떤 독자를 상정하고 썼는지

‘돌덕(아이돌덕후)’과 ‘대중’ 양쪽 모두다. 아이돌 음악의 예술성이나 문화적 함의, 음악적 분석 그 사이의 균형 조절이 필요했다. 세밀하게 분석한 리뷰 파트는 팬들이, 중간중간 삽입된 기사 형식의 글은 지금 K팝을 둘러싼 산업 및 국내외 현상에 대해 통찰력을 얻고 싶은 사람들이 재미있게 읽지 않을까. 공감할 수 있는 이들이 적더라도 음악적으로 가장 세밀한 이야기를 이어가고 싶다.

SNS 프로필에 음악인류학자(Ethnomusicologist)라는 단어를 썼다. 스스로 생각하는 정체성일까

일단 음악인류학 박사 학위를 갖고 있다(웃음). 음악인류학은 음악을 둘러싼 문화 관계와 인물, 팬덤 등을 인류학적으로 연구한다. 음악평론가에 대한 일반적 인식에서 벗어나 학문과 문화를 아우르는 거시적 분석을 할 수 있다는 것을 보여주고 싶다는 의지이기도 하다.

아이돌 음악에 대해 쓰기 전에도 <미국 대중음악> 같은 번역서, <한국 힙합> 같은 평론집을 내기도 했다. 언제부터 음악비평에 관심을 가졌나

소위 PC 통신 1세대다. 스무 살 때부터 평론을 쓰기 시작했는데 그때도 신승훈, 공일오비, 서태지와 아이들, 솔리드, 넥스트, 조규찬 등에 대해 썼다. 힙합을 비롯해 그때그때 내가 호기심이 있고 연구하고 싶은 대중음악에 대해 썼다는 점에서 지금의 내가 NCT나 BTS를 다루는 방식과 크게 다르지 않다고 본다.

2019년 펴낸 <BTS: THE REVIEW>는 영문판에 이어 대만에서도 발간됐다. 당신 계정을 팔로하는 해외 팬도 많고, <아티스트>도 벌써 해외 판권 문의가 제법 있다고

현지 한국인이 말하는 K팝에 관한 이야기에 목마른 상태다. 해외 전문가들은 아무래도 대중음악으로서 K팝을 듣기 시작한 시점이 늦을 수밖에 없으니까. 얼마 전에는 해외 팟캐스트 ‘Switched on Pop’이 타블로 인터뷰를 위해 내게 한국 힙합에 대한 브리핑을 요청하기도 했고 NPR, 워싱턴 포스트의 팟캐스트에 출연하거나 <MTV>, <벌처 Vulture>에 기고하는 등 오히려 해외 언론과 더 활발하게 교류하는 면도 있다. 제프 벤저민, 타마 헐먼 같은 빌보드 K팝 칼럼니스트들과도 가깝게 지낸다. 영어만 할 줄 안다면 K팝 평론가로서 활약할 시장은 더 넓어질 것이라고 본다.

<아티스트>는 웹진 <주간 문학동네>의 연재 글이 토대가 됐다. NCT, 블랙핑크, 태민, 이달의소녀, 투모로우바이투게더, 레드벨벳, 데이식스, 태연, 아이유, BTS까지. 연재 당시 시의성을 고려해 열 팀을 선정했다지만 빠져서 아쉬운 팀도 있지 않을까

우열을 가리려 하거나 개인 취향이 반영된 건 전혀 아니다. 세븐틴, 몬스타엑스, 오마이걸, 스트레이키즈 등 마지막까지 고민했던 팀도 많다. 얼마 전 갑작스럽게 해체한 여자친구도.

K팝에서 기획사는 상당한 존재감을 차지하고 SMP(SM Performance), YG 스타일 같은 표현을 대중이 공유한다. 평론가 시각에서는 이것이 유의미한 차이가 있나

뮤지션 출신의 기획사 대표가 자신의 음악적 DNA를 소속 가수에게 이식하기에 가능한 한국만의 문화 같다. 팬들 또한 특정 기획사 소속 아티스트들을 선호하거나 타 레이블에 대한 경쟁의식이 있으면서도 놀이처럼 즐기기도 하지 않나. 회사가 다른 아이돌 멤버 간 친목을 흐뭇하게 지켜보거나 이벤트성으로 노래를 바꿔 부르면 좋아하기도 하고.

당신도 누군가의 팬이었던 적도 있을지

너무 어린 시절부터 글을 쓰고 음악을 분석적으로 듣는 것에 익숙해지다 보니 ‘팬심’이라는 것이 금방 사라졌다. 그리고 이런 접근법이 평론에 분명 도움이 된다. 팬들이 가장 싫어하는 것은 비판 글이 아니라 맥락 없는 비평이다. 그럴싸해 보이지만 영혼 없는 칭찬 글보다 자신의 아티스트가 지향하는 바, 컨셉트와 회사가 이루려는 방향을 이해한 상태에서 펼친 담론을 ‘인정’한다. 팬들의 반응과 팬덤 문화, 정서는 SNS를 통해 공부하는 편이다

매우 음악인류학자다운 태도다(웃음). 아이돌 비평은 타 장르에 비해 피드백이 열렬히 오가는 분야인데 평론가로서 얻는 기쁨은

사람들이 내 발언과 프레임을 인용하고 그걸 유용하다고 받아들일 때. BTS의 음악을 ‘진정성’과 연결시킨 내 관점이 보편적으로 인식됐다거나 ‘팬인 나보다 더 잘 아는 것 같다’ ‘책을 읽고 나서 이 노래가 최애곡이 됐다’와 같은 반응이 힘이 된다. 물론 좋은 말, 나쁜 말을 국제적으로 듣다 보니 맘 상할 때도 많다(웃음).

아이돌을 ‘아티스트’라고 부르는 것 또한 확실히 자리 잡게 될 것 같다. <엘르>도 몇 년 전부터 ‘K팝 아티스트’라는 단어를 사용하고 있다

사실 당연한 일이다. 퍼포밍 아티스트와 리코딩 아티스트와 같은 단어를 익숙하게 쓰는 것처럼 아이돌 산업 내에서 그 역할을 수행하는 개개인은 달리 호명돼야 하지 않을까? 싱어송라이터 수준을 넘어 세븐틴이나 스트레이키즈처럼 자체 프로듀싱을 하는 팀도 있다.

홍콩영화와 J팝의 흥망성쇠 역사를 토대로 K팝의 인기도 유효기간이 있다고 보는 시각이 꾸준히 존재한다. 이에 관한 의견은

오히려 몇 년 전보다 더 유망하다고 느낀다. 이렇게까지 집약적이고 정교하게 발전한 지금의 K팝 그룹을 대체할 대안이 없는 데다가 온라인 콘서트와 위버스, 디어유(버블) 같은 온라인 플랫폼까지 선도하고 있으니까.

K팝의 ‘K’는 결국 타자의 시선으로 호명한 수식어다. NCT-할리우드같이 ‘현지화’를 노리는 시도가 앞으로 더 유효하다고 느낄지

외국인으로만 구성된 SM웨이션브이, JYP 니지유의 사례처럼 글로벌과 로컬의 간극은 분명 더 벌어질 것이다. 예전의 K팝은 한국 출신이라는 ‘국적’ 개념이 중요했지만 이제는 K팝의 뉘앙스와 활용처가 다양해졌다. 기술이나 자본을 이용하거나 일부 요소를 차용한 모조품도 K팝이 될 수 있다. 유튜브와 SNS를 통해 시차가 없어진 만큼 남미 지역에서 유독 인기를 끌었던 KARD처럼 국가별로 취향 차이에 따라 알아서 즐기게 되지 않을까. 우리에게도 ‘한국인이 좋아하는 팝송’이라는 유구한 카테고리가 있었던 것처럼(웃음).

<아티스트>는 NCT127의 ‘일곱 번째 감각’으로 책을 연다. ‘네오’한 지금 아이돌 음악에 대해 이야기하려는 책의 전체 정서를 환기하기 위해서였다고. 두 번째 책이 나온다면 어떤 노래가 그 자리를 대치하게 될까

BTS의 ‘Permission to dance’가 되지 않을까. 코로나19 시대에 ‘먼저 춤을 추자, 이겨내자’고 말하는 코스모폴리탄적 감각. 100% 영어 가사를 쓴 것도 그게 ‘미국 말’이라서가 아니라 지금 가장 국제적인 공용어이기에 택했다는 느낌이다. 뮤직비디오에 수어가 등장하기도 하고. 그 사이 또 한 단계 달라진 K팝의 위치를 드러내는 상징적인 곡이다.

Credit

- 에디터 이마루

- 사진가 윤송이

- 디자인 민현지

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식