건축 거장들의 드림 하우스

페터 춤토르부터 리카르도 보필까지, 위대한 건축가들이 지은 집에 관한 짧은 고찰.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

MARCEL SCHRÖDER / COURTESY OF STIFTUNG HAUS SCHMINKE

HAUS SCHMINKE

」Location Löbau, Germany

Architect Hans Scharoun

Completion 1933

하우스 슈밍크는 한스 샤로운(Hans Scharoun)의 작업으로, 건축가 스스로 자신이 설계한 집 중 가장 좋아하는 집으로 꼽는다. 1930년 37세였던 한스 샤로운은 베를린 내 여러 공동주택 설계로 주목받았고, 같은 해 열린 바이센호프 주거단지 전시의 주택설계에도 참여했다. 건축 어휘가 간결해지는 당시 건축계의 흐름에 관심이 많았던 건축주 슈밍크 부부는 한스 샤로운의 설계를 운명적으로 접하고 얼마 후 독일 남부에 있는 뢰바우(Lo¨bau)라는 작은 도시의 외곽에 네 명의 아이들과 함께 살 주택설계를 그에게 의뢰했다. 하우스 슈밍크의 외관은 1층 온실과 2층 침실 주변에 배치된 유선형의 발코니와 외부 계단으로 인해 바닷가에 정박한 배를 연상시킨다. 이는 배의 형태에서 건축 어휘를 차용한 당시 건축계의 경향이기도 했다. 한스 샤로운은 적극적으로 선박의 요소들을 설계에 반영했다. 벽과 천장의 동그란 창과 조명, 침대 두 개가 한 줄로 나란히 배치된 작은 크기의 아이방은 마치 선실에서 생활하는 느낌을 자아낸다. 건축가는 의도적으로 1층 생활공간과 2층의 수면공간, 부엌과 화장실을 비롯한 기능적 공간의 완벽한 분리와 형태적 대비를 꾀해 다양한 공간감을 느낄 수 있도록 했다. 경사진 유리 벽면 아래 실내 정원을 갖춘 온실은 외부 정원의 일부처럼 느껴진다. 건축주의 재미있는 요구사항과 건축가의 섬세한 설계도 곳곳에서 발견할 수 있다. 이를테면 벽 높이에 딱 맞춰 제작된 미닫이문은 홀과 거실, 거실과 온실을 연결하고 분리한다. 식탁 위의 동그란 천창들, 2층 복도에 맞춰 제작된 붙박이장 위에 사람 눈높이보다 높게 자리한 고측창, 좁은 샤워 공간 위의 천창과 다양한 형태의 간접 조명은 여러 방식으로 공간을 밝힌다. 정원으로 나가는 문손잡이 옆에는 아이들 눈높이에 맞춰 색색의 동그란 창을 만들어 다른 색으로 변한 세상을 볼 수 있게 했다. 슈밍크 부부의 제안을 바탕으로 여러 가지 고정식 가구를 설계했으며, 조명과 커튼은 바우하우스 동료들과 협업해 완성했다. 몇 년 전 이 집에서 하루 머물며 낮과 밤, 아침을 온전히 누린 적 있다. 집 구석구석을 열정적으로 소개해 준 해설사 덕에 당시 여섯 가족의 삶이 눈앞에 생생하게 그려졌다. 부지에 적합한 건물의 배치, 성격이 다른 공간의 연결과 분리, 빛을 다루는 방식, 마감 재료의 선택, 수납공간과 가구설계 등 경험의 폭을 확장할 수 있었던 하루였다. 하우스 슈밍크는 나에게 맞는 집에서 사는 것이 얼마나 행복한지, 또 집을 설계하는 일이 얼마나 재미있는지 일깨워주는 집이다. 백인화(건축사무소 ‘IWMW’ 소장)

PARK SUNG JAE

KUNIO MAEKAWA HOUSE

」Location Tokyo, Japan

Architect Kunio Maekawa

Completion 1942

마에가와 쿠니오(前田國男) 저택(이하 마에가와 주택)은 건축학도 시절 첫 수업의 답사 장소였다. 비록 실제 거주하던 집을 공원으로 옮겨 전시하고 있을 때였지만, 나는 그 집을 통해 구조물 너머 ‘삶과 시간을 담는 그릇’을 보았다. 그의 건축은 메이지 유신 이후 일본이 서구 문화를 적극적으로 받아들이던 시기와 맞물려 전통과 현대의 조화에 대한 고민이 심화하던 배경 속에서 이뤄졌다. 따라서 집은 일본 전통 가옥의 공간 구성과 현대적 설계 요소를 아우른다. 삼나무, 히노키 같은 일본산 목재가 온기와 질감을 더하고, 밝은 톤의 벽과 천장이 차분한 분위기를 만든다. 전통 건축 특유의 간결한 선과 여백을 현대적으로 재해석한 면도 돋보인다. 대부분의 가구는 공간에 맞춰 제작했으며, 벽면에는 내장형 수납장과 책장을 배치해 활용도를 높였다. 일본식 등롱과 펜던트 조명이 공존하며, 거실엔 서양식 소파와 커피 테이블이 놓인 반면 다다미방엔 일본 전통 좌탁과 방석이 있다. 가족과 손님 모두를 고려한 마에가와의 인간 중심적 면모가 드러나는 대목이다. 마에가와는 자연을 사랑하는 건축가였다. 실내와 외부 정원을 유기적으로 연결하는 다다미방과 툇마루가 그의 성정을 잘 보여준다. 대형 창문과 미닫이문(障子; 쇼지)이 집 안에 충분한 빛을 들여 실내에서 계절을 고스란히 느끼게 한다. 안팎의 경계를 흐리는 이 같은 방식은 한옥과 비슷한 구석이 있어 반갑다. 마에가와 저택은 비슷한 시기에 활동한 다른 건축가들의 작품과 확실히 결이 다르다. 안토닌 레이몬드(Antonin Raymond)나 단게 겐조(Tange Kenzo)가 대규모 프로젝트와 기념비적 건축물을 통해 국제적 건축 트렌드를 주도했다면, 마에다는 사람 중심적이고 일상에 적합한 건축, 실용적이고 친환경적 디자인을 강조했다. 이런 그의 철학은 현대에도 여전히 유효하다. 일본에서 생활하는 한국 건축가인 나는 마에가와의 집에서 오래된 미래를 발견한다. 그의 공간적 사고방식과 전통을 현대적으로 해석하는 접근은 앞으로도 깊이 탐구하고 싶은 주제다. 원성연(‘쿠마 켄고 사무소’ 수석 매니저)

WALTER MAIR

HAUS ZUMTHOR

」Location Haldenstein, Switzerland

Architect Peter Zumthor

Completion 2005

작은 비탈길 끝에 자리 잡은 집에 도착하면 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 주변 환경과 자연스럽게 어우러진 낮고 수평적인 볼륨이다. 턱을 높이 들고 외치는 어떤 선언도 담지 않는 외관. 입구를 지나면 정원을 중심에 두고 ‘디귿’ 자 형태로 구부러져 감싸안은 모양으로 공간이 펼쳐진다. 직원들이 사용하는 업무공간과 미팅 공간을 지나면 자연스럽게 페터 춤토르 할아버지의 작업실이자 거실로 이어진다. 점점 공적 영역에서 사적 영역으로 변하는 시퀀스. ‘하우스 춤토르(Haus Zumthor)’는 벽이 아닌 분위기와 시선의 흐름으로 영역이 형성된다. 건물 볼륨을 파내며 생성된 내부 주요 공간은 독립적이지만 동시에 서로 열려 있어 긴밀한 연결을 만들어낸다. 이 집에는 페터 춤토르의 어린 시절이 깊게 배어 있다. 부엌과 문손잡이 같은 공간 요소들은 단순한 기능을 넘어 가족과 주변 사람들과 함께했던 시공간의 정서적 기억을 불러일으킨다. 그 총체로서 집은 개념을 구현하는 도구가 아니라 체험하는 장소가 된다. 일하는 공간과 일상을 위한 공간은 대척적 구도에서 균형을 찾기보다는 마치 육지와 바다가 서로 어우러지며 지구를 하나의 면으로 감싸는 것처럼 자연스럽게 섞이며 조화를 이룬다. 내·외장은 최근 미니멀한 건축과 공간 작업에서 흔히 보이는 극단적 감소와 세장한 마감을 따르기보다 재료와 요소가 가진 고유의 특징과 기능을 수용해 자연스럽게 자리를 잡았다. 직물의 결이 각인된 외벽의 콘크리트 톤이 시간에 따라 변화하는 것처럼 하우스 춤토르는 공간 자체가 생명력을 지니고 변화하는 모습을 그대로 받아들여 시선과 시간 흐름에 따라 다양한 감각적 체험을 제공한다. 집의 구성은 명료한 위계를 가지고 있다. 하지만 이는 면적이나 높이 같은 절대적 수치로 완성되지 않는다. 조그마한 창문의 위치나 계단이 끝나는 지점에 마련된 여유 공간처럼 모든 요소가 체험을 통해 전체의 맥락에 스며든다. 고심한 흔적이 역력한 세부 요소는 머무는 이에게 편안함과 안정감을 선사한다. 15년 전 이곳에서 직원으로 일했던 시간 동안 오감으로 각인된 이 집의 경험은 좋은 정주 공간에 대한 고민을 할 때면 기억 저편에서 떠올라 그때의 장면과 감각을 생생히 펼쳐놓는다. 김기준(‘아틀리에 김기준’ 대표)

GEOFFREY BAWA / COURTESY OF LUNUGANGA TRUSTS

LUNUGANGA

」Location Bentota, Sri Lanka

Architect Geoffrey Bawa

Completion 1970s

건축이나 디자인에 대한 미성숙함으로 허덕이던 10여 년 전, 나는 ‘루누강가(Lunuganga)’에 있었다. 그곳에서 마주한 정적인 아름다움과 사색의 여백은 아직까지 마음 깊이 한 장면으로 새겨져 있다. 제프리 바와의 영혼이 깃든 정원이라 불리는 루누강가는 1948년부터 생의 마지막까지 그가 40여 년간 가꾼 정원 겸 별장이다. 자연 풍경을 살아 있는 그림처럼 감상할 수 있으며, 간결한 조형미와 토착 재료의 적절한 활용이 인상적이다. 건축이 정원, 호수, 언덕, 나무와 유기적으로 연결돼 만드는 모호한 경계. 그는 자연 자체를 디자인 요소로 재구성했으며, 동시에 건축 자체를 자연의 일부로 만들었다. 정원 어딘가 놓인 작은 책상과 의자에서 제프리 바와는 늘 차와 커피를 마시며 책을 읽고 스케치를 했다. 루누강가는 완성된 적이 없다. 그는 이 집을 끝나지 않는 프로젝트로 여기며 시간에 따른 변화를 설계의 일부로 받아들였다. 시간과 자연 그리고 인간의 감정이 어우러져 만드는 ‘불완전함의 아름다움’을 실천한 것이다. 누군가의 삶이 영위될 공간을 만드는 것이 흥미로운 이유는 과거를 확장해 현재로 연결하고, 나아가 미래의 어느 지점으로 이어가 생명력을 이어가는 일이기 때문이다. 즉 건축가의 역할은 개인의 삶을 과거에서 현재로 연결하는 ‘불완전한 미완성의 공간’을 구축하는 것일 테다. 이 미완성의 공간은 시간과 자연, 인간의 감정이 어우러져 완성된다. 10여 년이 흐른 지금, 과거의 내가 기록해 둔 장면을 다시 꺼내 본다. 곱씹어왔던 만큼의 찬란함은 아니지만, 오히려 그때부터 지금까지 내 심상에 쌓인 시간이 또 다른 루누강가를 만들어냈음을 이제는 안다. 과거의 나에게 작은 책상과 의자가 아름답고 그윽한 나만의 루누강가로 새겨진 것처럼 나의 작업 또한 누군가의 심상에 맺혀 시간과 인간의 감정으로 완성되기를. 비로소 제프리 바와의 작품세계를 온전히 받아들일 수 있게 된 나는 그가 꾹꾹 눌러 담은 시간의 결에 완전히 매료되고 압도당했던 어린 내가 됐다. 박솔하(‘백에이어소시에이츠’ 소장)

JARNO KYLMÄNEN / COURTESY OF MAIREA FOUNDATION

VILLA MAIREA

」Location Noormarkku, Finland

Architect Alvar Aalto

Completion 1939

알바 알토는 기존 서구 건축이 지닌 질서를 벗어나 핀란드 고유의 정서를 보편적 어휘로 승화시킨 건축가다. 섬세한 디테일에서 오는 감수성뿐 아니라 다양한 빛의 감도를 이용한 특유의 공간미는 독창적 질감의 공간을 구축했다. 화려하지 않지만 안정감 있는 비례, 자연광으로 연결된 특유의 공간감은 현대에 수많은 영감이 됐다. ‘빌라 마이레아(Villa Mairea)’는 알토의 작품을 통틀어 가장 중요한 프로젝트다. 이 집은 삶에 대한 성찰과 공간적 감성이 빚어낸 ‘황홀한 만찬’과 같다. 빌라 마이레아는 예술 컬렉터인 하리 & 마이레 굴리흐센 부부(Harry and Maire Gullichsen)의 여름 별장으로 1939년 핀란드 서쪽 노루마쿠에 지어졌다. 단순한 주택이 아니라 다양한 현대예술을 컬렉팅하고 감상하는 사교 장소였다. 1층은 거실과 서재를 중심으로 업무적 성격이 혼재돼 있고, 2층은 1층과 구분된 프라이빗 공간이다. 거실과 서재, 주방, 온실로 구분된 1층은 각각의 기능에 맞게 외부 공간과 만나게 된다. 북미, 핀란드 등 다양한 지역적 특성을 지닌 목재가 따뜻하고 온화한 감성을 극대화하며, 철제 기둥을 등나무로 감싼 계단 디테일은 알토가 추구한 유기적 감성의 극치를 보여준다. 기능적 완성도도 압권이다. 타공 형태의 목재 패널로 마감한 천장은 뜨거운 공기를 흡수하고 외기를 순환시킨다. 온실을 구성하는 유리창 사이에 전열기를 설치해 추운 겨울에도 내부 공간을 탄력적으로 활용할 수 있다. 기계장치로 구성된 바비큐 그릴 시스템, 샴페인 보관을 위한 냉장고는 지금 봐도 놀라울 정도로 과학적이고 정교하다. 그리고 여기에 마치 갤러리의 시퀀스를 보듯 공간마다 특징에 맞게 당대 최고의 예술 작품이 실내를 채우고 있다. 나는 아직도 빌라 마이레아에서 느꼈던 감동을 잊지 못한다. 공간 미학이 형태적 감흥을 넘어 건축의 본질에 다가가기 때문이다. 무엇보다 그곳에 다다르려면 꽤 멋진 자작나무 숲을 가로질러 가야 한다. 나는 그곳의 풍광을 이해하고 나서야 비로소 빌라 마이레아의 아름다움에 대해 이야기할 수 있었다. 무려 80여 년의 시간이 무색할 정도로 여전히 찬란하고 황홀한 영속의 집, 빌라 마이레아는 나에게 그렇게 기억되고 있다. 이정훈(‘조호건축’ 소장)

GREGORI CIVERA, RICARDO BOFILL, GESTALTEN 2019

SALVA LOPEZ / COURTESY OF GESTALTEN, RICARDO BOFILL, GESTALTEN 2019

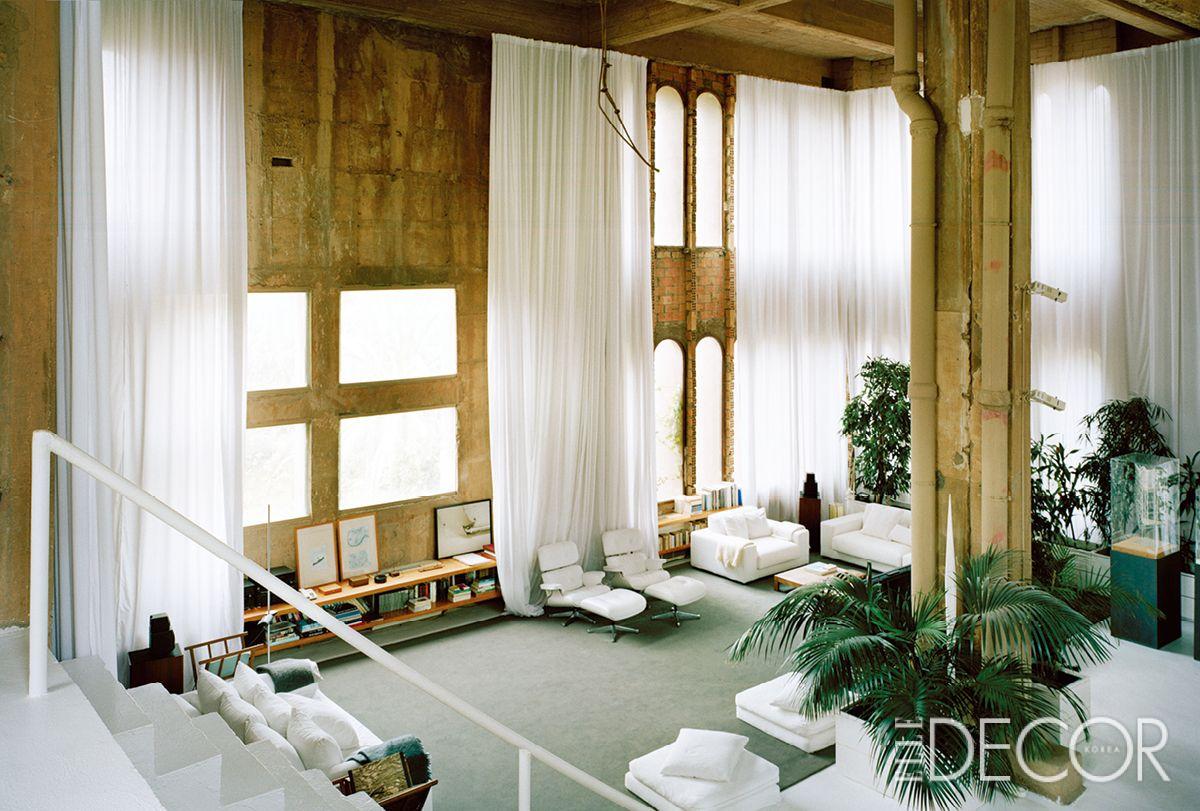

LA FABRICA

」Location Barcelona, Spain

Architect Ricardo Bofill

Completion 1975

집은 단순히 머물고 쉬는 곳에 그치지 않는다. 그것은 곧 나를 대변하는 것. 내가 하는 생각과 만들어내는 것 그리고 세상에 대한 태도를 드러내는 장소다. 리카르도 보필(Ricardo Bofill)의 집이자 사무실, 사회적 교류 장소였던 ‘라 파브리카(La Fa′brica)’는 그런 면에서 내가 생각하는 이상적 집의 요소를 고루 갖췄다. ‘라 파브리카’라는 말에는 공장이라는 의미도 있지만 새로운 제작과 생산, 기술과 건축이라는 뜻도 있다. 사실 스페인어로 공장은 팩토리아(Factoría)에 더 가깝다. 리카르도 보필이 굳이 팩토리아가 아닌 파브리카로 이곳을 명명한 이유는 그가 생각하고 생산하는 모든 새로움을 대변했기 때문이다. 보필에게 20세기 초 공업적 생산이 이룩한 세계는 황량했고, 모더니즘 거장의 선언 이후 건축은 공허했다. 라 파브리카는 구시대의 유토피아를 받들던 시멘트의 육중함을 덜어낸 곳이다. 20세기 초, 극도로 혼란스러운 정국의 이베리아 반도와 르 코르뷔지에의 무보수 인턴이었던 주제프 류이스 세르트(Josep Lluís Sert)가 수입한 주류 모더니즘을 보고 자란 보필은 이 모든 쓸쓸한 풍경이 자기답지 않다고 생각했을 것이다. 그렇게 반도 동녘의 주류 건축계에 저항하고, 혼종적 안달루시아, 달리와 가우디, 그에 기초해 창조적 생산이 솟구쳤던 카탈루냐를 떠올렸다. 그러던 중 발견한 산손(Sanson)의 시멘트 공장. 보필은 스페인 내전의 요새였던 이 콘크리트 부역소를 끌어안기로 결심한다. 무한 복제의 시대, 인스타그램과 핀터레스트를 통해 역주행한 라 무라야 로하(La Muralla Roja)와 그 복제판 ‘오징어 게임’의 무대로 보필의 건축이 소비되는 것은 하등 문제가 아니다. 오히려 그런 대중의 호응은 보필이 바랐던 모습이다. 럭셔리한 프랑스 가든의 한가운데에 서서 사하라 사막의 벌판을 칭송한 보필의 모순적 태도야말로 그가 남긴 가장 큰 덕목이 아닐는지. 라 파브리카는 그가 꿈꾸는 초현실적 세계의 축소판이다. 이곳에서 리카르도 보필은 살고, 일했으며, 꿈꾸던 세계와 교감했다. 정이삭(동양대학교 교수, ‘에이코랩’ 대표 건축가)

Credit

- 에디터 이경진⋆윤정훈

- 아트 디자이너 김강아

- 디지털 디자이너 김려은

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!