LIFESTLYE

WGNB과 백종환의 직관

교보문고, 준지 플래그십 스토어, 무신사 편집 숍 엠프 티. 건축에 담기는 모든 것을 디자인하는 WGNB.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

WGNB는 교보문고, 준지 플래그십 스토어, 무신사 편집 숍 엠프티 등 한국의 건축과 공간에 새로운 방향을 제안해 왔다. 프레임(FRAME) 어워드와 IF 디자인 어워드에서 최고상을 수상했고, 독일디자인위원회 주최 아이코닉 어워드에서 올해의 스튜디오로 뽑히는 등 전 세계가 주목하는 한국의 공간 크리에이터로 인정받고 있다. 공간디자인과 건축의 경계를 무너뜨리고 스펙트럼을 넓혀가고 있는 백종환 소장에게 WGNB에 대해 물었다. 건축에 담기는 모든 것을 디자인하는 WGNB

」

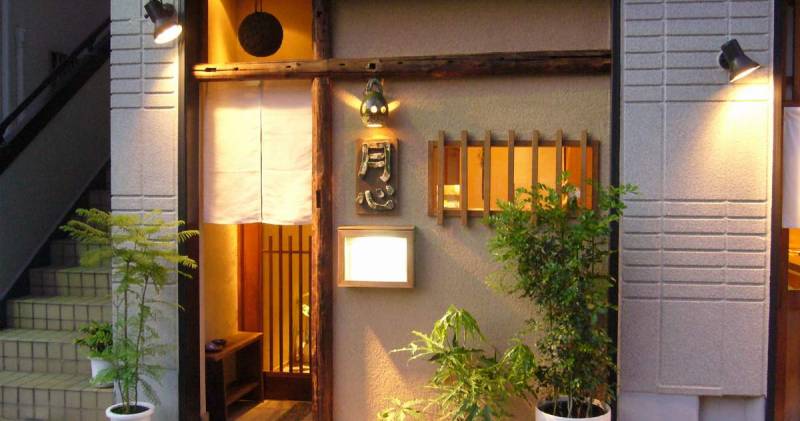

준지 플래그십 스토어 중앙에는 나무가 공중에 떠 있는 야외 정원이 있다.

「

준지가 처음으로 오프라인 플래그십 스토어를 공개하는 상황이었다. 복잡한 형태 대신 가장 기본적인 도형에서부터 디자인을 시작했다. 누가 봐도 직관적으로 느껴질 수 있는 삼각형, 사각형, 원형의 기하학을 건축에 녹여내고 싶었다. 브랜드 가치를 눈으로 확인할 수 있는 건 아니지만, ‘준지’ 하면 블랙이 떠올랐다. 색에 집중해 스토어 안팎으로 블랙을 다양한 소재와 공간감으로 표현하고 싶었다. 특히 카페 공간은 욕심이 많이 났는데, 한옥 대청에서 보내는 시간의 감각이 느껴졌으면 했다. 한옥에 앉아 있으면 마당에 빛이 반사되어 공간 안으로 직접 들어오는 빛은 없다. 이것 역시 하나의 음의 공간이라 생각했고, 사람들이 준지 카페에 앉아 어떤 어둠을 느낄 수 있었으면 좋겠다고 생각했다. 특히 좌석 배치를 많이 고민했는데, 런웨이를 모티프로 카페에 일방향으로 앉아 입구로 드나드는 이들을 마치 런웨이 위 모델을 바라보는 것처럼 느껴지도록 구성했다. 색의 공간감

」

「

SRVN은 시카고에 있는 패션 편집 숍이다. 미국적인 가게로 가득한 거리와 대조되는 동양적 신을 만들고 싶었다. 클라이언트가 무드보드로 가져온 것은 이우환, 서도호, 김수자의 작품이었다. 이우환의 작품은 산업사회를 상징하는 금속 철판과 자연을 상징하는 돌. 두 개의 관계성에 대해 이야기한다. 우리도 같은 의도로 공간디자인을 시작했지만, 상업적 공간이니 만큼 돌을 쓰더라도 기능을 가지고 있기를 바랐다. 그래서 물건을 올려두거나 앉을 수 있는 쓰임이 열려 있는 오브제를 배치했다. 공간 구석구석에 물성이 온전히 느껴지도록 금속판을 쓰더라도 오려내 모양을 내거나 절곡하지 않고 판을 그대로 쓰는 형식으로 사용했다. 소재 본연의 특성을 잘 살리면서 가공하지 않은 느낌을 모던하게 표현하고 싶었다. 물성에 대한 고민

」

모든 집기를 분해 할 수 있는 엠프티의 1층과 2층. 전면부의 디지털 월 속 미디어아트에 따라 공간 분위기가 달라진다.

「

무신사 편집 숍 엠프티는 엠프티(Empty), 즉 비움이 공간의 전체 컨셉트였다. 1 · 2층은 보통 배수를 위해 설치하는 트렌치 바닥을 모티프로 했다. 바닥에 있는 축을 따라 모든 집기와 조명을 움직일 수 있다. 모듈처럼 자유자재로 변화하고 비울 수 있는 공간으로 만들었다. 애초에 용도를 재정의할 수 있도록 디자인했기에 팝업 스토어나 파티 공간으로 활용하기 쉽다. 4층은 비어 있음을 컨셉추얼하게 표현한 공간으로, 들어서자마자 사각형 박스의 단면만 차례로 보인다. 이 사각형은 공간의 반대쪽에서 보면 옷이 걸려 있다. 보통 옷을 거는 기능을 가진 행거가 공간감을 만드는 요소로 사용되진 않는다. 그런데 ‘빈 박스’를 모티프로 만든 행거는 하나의 시퀀스를 만들어낸다. 비움의 변주

」

「

콘트라스트가 돋보이는 공간이 흥미롭다. 팀원들과 회의할 때 콘트라스트 하모니를 함께 고민한다. 정확한 이유가 있는 오브제들이 서로 리듬감을 가질 때 그 공간이 힘을 갖는다. 장미꽃이 아름다운 이유는 단순히 꽃이기보다 꽃잎은 빨간색이고 줄기와 잎은 보색인 녹색이기 때문이다. 콘트라스트는 형태에서 느낄 수도 있고, 질감이나 색의 차이에서 느낄 수도 있다. 공간의 미학

」

VFX 회사 덱스터 스튜디오의 라운지. 덱스터에서 만든 작업물을 3D 프린팅해 배치했다.

돌과 금속. 물성이 지닌 특성을 오롯하게 담아낸 SRVN의 쇼룸.

Credit

- 에디터 김초혜

- courtesy of 최영준/TPZ

- courtesy of apartment full

- courtesy of labotory

- 디자인 김희진

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식