거실에 노숙자의 집이 떡하니 들어선 사연은?

제너 소피아 놀이 고급 주택의 거실에 홈리스의 셸터를 재현하는 이유.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

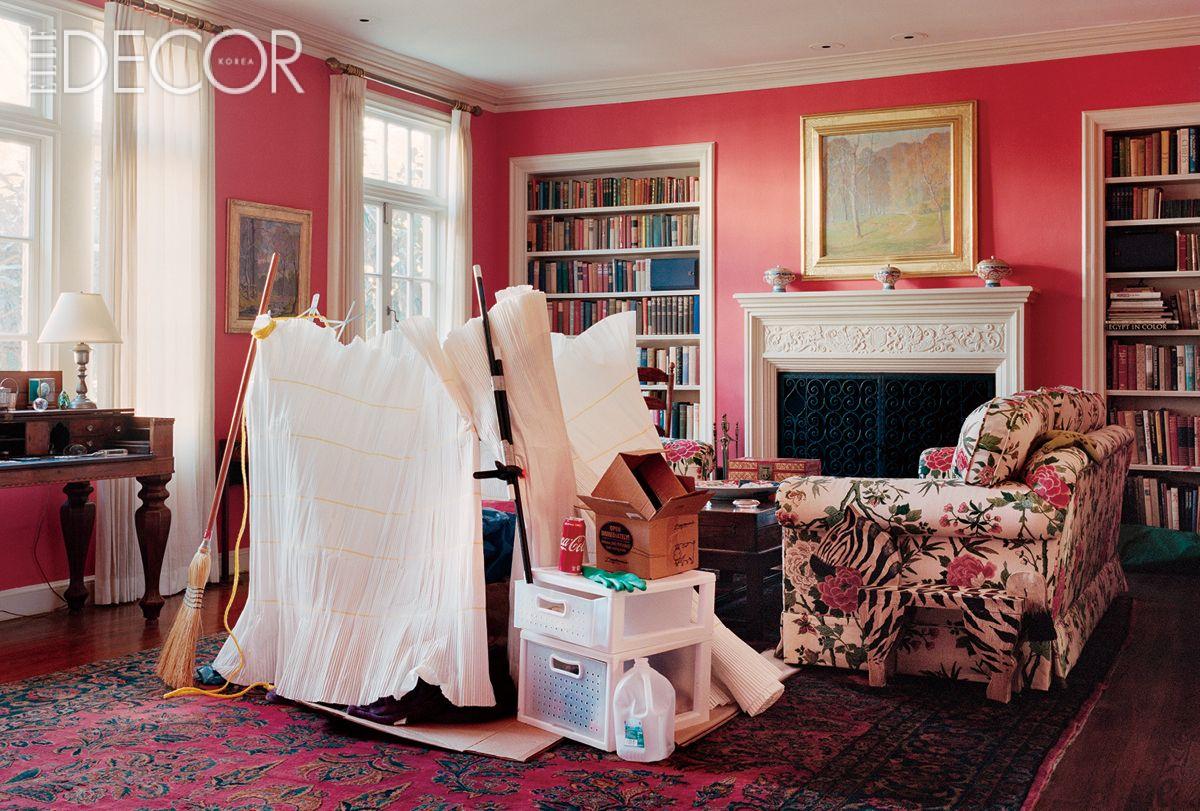

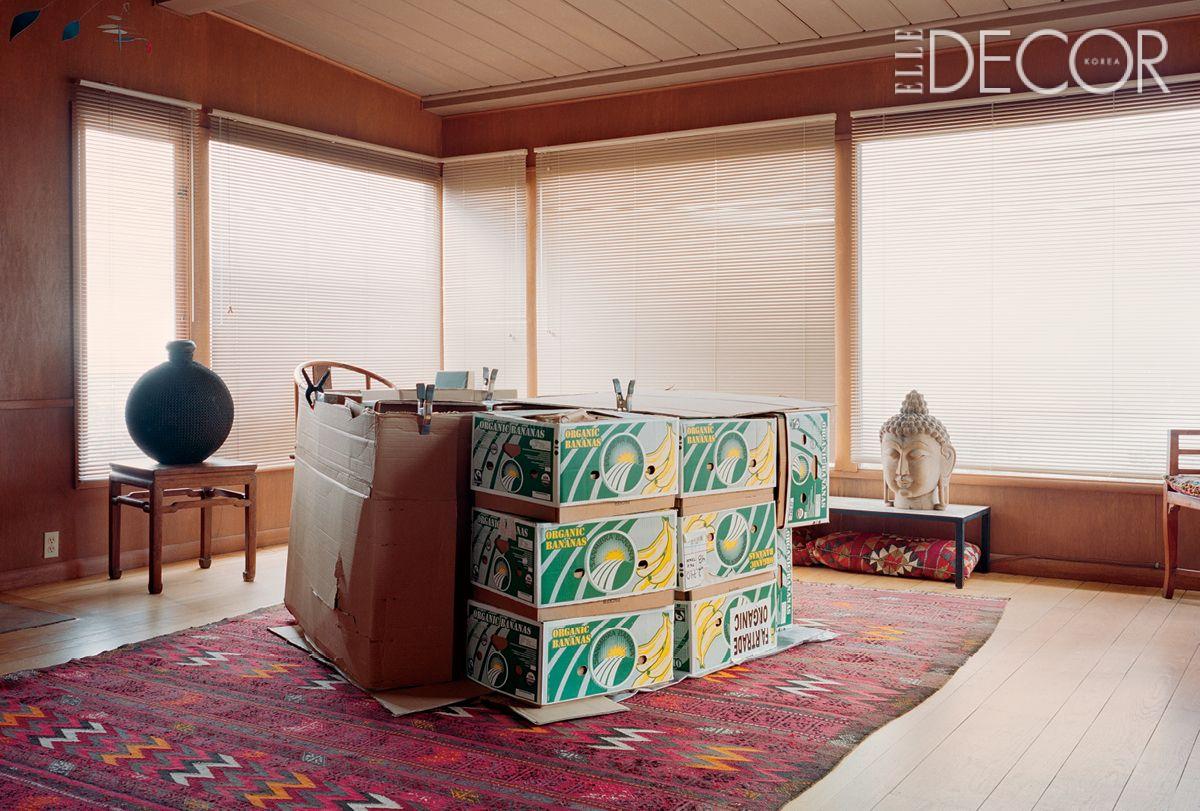

고풍스러운 거실 한가운데 남루하기 짝이 없는 정체불명의 구조물이 놓여 있다. 독일 출신의 시각 예술가 제너 소피아 놀이 부유한 저택에 재현한 홈리스의 집이다. 샌프란시스코 캐서린 크라크 갤러리(Catharine Clark Gallery) 소속 아티스트인 그는 빈부 격차 문제와 집에 대한 관념을 단 한 장의 이미지로 환기한다. 보기만 해도 마음이 풍요로워지는 아늑한 공간과 당장이라도 무너질 것 같은 쓰레기 더미. 어느 하나 같은 건 없지만 사진 속의 두 공간은 모두 누군가의 집이다.

‘리빙 룸(Living Room)’은 ‘집 속의 집’을 주제로 한 시리즈입니다. 어떤 계기로 이토록 강렬한 대비를 보여주는 작업을 시작했나요

작업은 2017년 샌프란시스코에서 시작했습니다. 혁신과 부유함이 가득한 도시 곳곳에, 텐트나 임시 구조물 속에 사는 사람들을 보고 큰 충격을 받았죠. 놀랍기도 했어요. 거리의 임시 거처라 꽤 창의적이었거든요. 호기심이 발동한 저는 샌프란시스코 노숙인 커뮤니티와 교류하기 시작했습니다. 그 과정에서 노숙인들이 만든 거처를 고급 주택의 거실에 재현해 보자는 아이디어를 떠올렸습니다. 당시 저는 거리에서 수백 개의 텐트를 매일 마주하는 동시에 당시 파트너 덕에 아름다운 빅토리아풍의 인테리어가 있는 주택에도 드나들고 있었거든요. 이렇게 양극단의 공간을 오가며 충돌하는 두 현실을 하나의 프레임에 결합한 콜라주가 머릿속에서 그려졌어요.

프로젝트에 참여할 사람들은 어떻게 모집했나요? 노숙자와 주택 소유자 양쪽의 동의를 얻기가 쉽지 않았을 것 같습니다

두 집단에게 동시에 접근해 노숙자 15명, 주택 소유자 15명을 섭외했습니다. 신뢰 구축이 무엇보다 중요했기 때문에 몇 달간 지속적으로 만나 대화했죠. 흥미롭게도, 부유한 집의 문을 여는 일이 더 어려웠어요. 개인적인 인맥과 추천을 통해 콜 밸리(Cole Valley), 프레디오(Presidio), 노 밸리(Noe Valley), 로럴 헤이츠(Laurel Heights) 지역 주민을 만나 ‘Dear Living Room Owner’라는 제목의 편지를 주며 프로젝트 개요와 방법을 전달했어요. 위생이나 사생활에 대한 우려도 있었지만, 사회적 책임감이나 예술에 대한 관심으로 참여한 경우도 많았습니다. 노숙자들에게는 프로젝트의 범위와 한계를 투명하게 설명했어요. 예술이 홈리스 문제를 해결할 수는 없지만, 인식을 높일 수는 있다고요. 참여의 대가로 식료품, 상품권, 생필품 등을 제공했습니다.

집을 이루는 많은 공간 중 특히 거실이어야 하는 이유가 있나요

거실은 사적이면서도 사회적으로 과시하는 공간이에요. 꼭 필요해서 갖추는 공간이라기보다 ‘여유’가 있는 사람만이 가질 수 있는 장소죠. 저는 거실을 ‘부’의 상징으로 봤습니다. 참여자에게 수입을 묻지는 않았지만 스스로 상류층이라고 생각하는 사람을 찾았고, 프로젝트 진행 전 거실 크기나 가구, 미적 요소 등을 미리 살피며 적합한지 판단했어요. 물론 셸터를 그대로 재현할 수 있을 만큼 충분히 넓어야 했고요. 거실과 노숙자의 ‘셸터’는 시각적 대비와 조화를 기준으로 매치했습니다. 이를테면 다채로운 색감의 셸터를 화려한 인테리어의 거실에 설치하면 다소 과해 보일 수 있어서 두 공간의 크기나 색상, 전체적 분위기를 신중하게 고려했어요.

작업 과정이 궁금합니다. 집 안에 셸터를 설치하는 동안 당신의 마음속에 피어오른 단상이 있다면

대부분의 셸터는 사적인 공간을 확보할 수 있도록 닫힌 형태였는데, 쇼핑 카트를 이용해 이동의 가능성을 확보한 경우도 있었어요. 윤리적인 이유로 실제 노숙자들의 셸터를 가져오진 않았습니다. 대신 유사한 재료를 함께 찾거나, 담요나 천막을 주면 새 것으로 바꿔주는 식이었어요. 어떤 분은 셸터의 구성 요소를 아주 구체적으로 설명한 스케치나 물품 리스트를 제공해 주기도 했어요. 프로젝트의 핵심은 ‘퍼포먼스’였어요. 일반적으로 ‘밖’을 배제하는 공간에 ‘밖에 있던 것’을 들여오는 행위니까요. 설치미술 작업 허가를 받은 뒤, 수주간 수집한 재료들을 거실로 가지고 들어갔어요. 연출을 위해 대부분의 재료를 새로 구했지만, 종종 노숙자들의 냄새나 사연을 간직한 물건을 그대로 가져오기도 했어요. 이 설치 과정은 종종 예상치 못한 감정을 불러일으켰습니다. 날것의 두 현실이 충돌하는 순간, 그 사이를 매개하는 존재가 된 느낌이었습니다.

샌프란시스코에서 시작된 작업은 2020년 당신의 고향인 베를린에서도 이어졌고, 2024년에는 ‘블루 블랭킷(Blue Blanket)’이라는 변주된 작업을 선보였죠. 어떤 새로운 시도가 있었는지

하우스 암 클라이스트파크(Haus am Kleistpark)의 펠로십을 받으며 진행한 베를린 작업의 경우, 작업방식은 같았지만 맥락은 달랐습니다. 샌프란시스코에 비해 베를린의 노숙 문제는 덜한 듯 보이지만, 주거 불평등은 점점 심화되고 있어요. 독일에서는 부의 표현이 은근하기 때문에 부유한 집을 섭외하는 데 시간이 더 걸렸습니다. ‘블루 블랭킷’은 기존 작업을 확장한 시리즈예요. 관람자들이 직접 공간을 경험할 수 있도록, 실제 인터뷰와 자료를 바탕으로 ‘프랑크푸르트의 거실’과 ‘프랑크푸르트 노숙인의 쉼터’라는 가상공간을 하나의 전시 공간으로 조성했죠. 무대 디자인은 아리 슈루트(Ari Schruth)와 협업했고, 기어슈 박물관(Museum Giersch)에서 열린 <아우어 하우스 Our House> 전시에서 선보였습니다. AI로 독일 중산층의 가족사진도 만들어 진짜와 가짜의 경계를 탐색했어요. 쇼핑 카트와 음식 용기, 디자인 가구, 향기 등 서로 다른 계층의 상징이 한 공간에 공존합니다. 한 사회 안에 존재하는 다층적 현실을 시각화한 시도였죠.

작업을 통해 ‘집’에 대한 관점에 변화가 생겼을 것 같습니다. 당신이 집에 대해 나누고 싶은 이야기는

‘집’이 단지 물리적 공간이 아니라, 상징적이고 감정적인 의미를 가진다는 걸 깊이 느꼈습니다. 집은 누군가에겐 안정과 안전, 정체성을 의미하지만, 또 다른 누군가에겐 배제와 결핍의 상징일 수도 있죠. 많은 사람이 당연하게 여기는 ‘집’이라는 공간이 사실은 점점 더 많은 사람들에게서 멀어지고 있다는 사실도 체감했습니다. 작업을 통해 깨달은 것은 ‘집’이란 매우 취약하고 복잡하며, 또한 정치적이라는 것입니다. 거처가 없는 사람들에게 공간을 임시로 구성하는 행위는 존엄과 회복력의 또 다른 표현이기도 해요. 집을 단순히 ‘편안함’의 관점이 아니라 ‘정의’와 ‘포용’의 관점에서도 바라볼 수 있기를 바랍니다.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 사진 ©JANA SOPHIA NOLLE

- 아트 디자이너 이유미

- 디지털 디자이너 오주영

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!