세계 정상급 컬렉터와 건축가의 만남

오래된 미래, 오디움.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

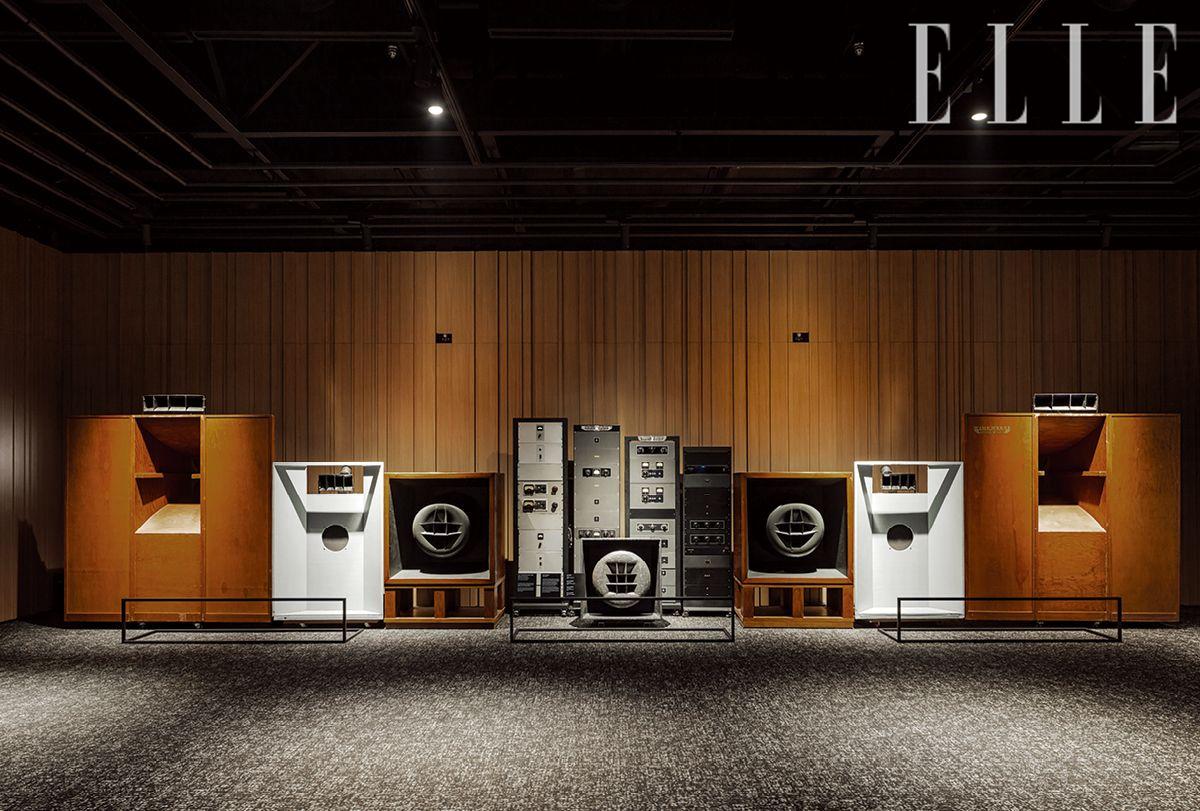

패브릭 조형물로 입체적인 음향 효과를 극대화한 라운지. 가운데 대형 오르간 좌우로 놓인 시스템은 웨스턴 일렉트릭의 최전성기에 생산한 초대형 ‘미러포닉 M1’이다.

“한 가지는 단언할 수 있습니다. 적어도 앞으로 이런 곳은 없을 거예요.” 서초구 신원동에 문을 연 오디오 박물관 ‘오디움(Audeum)’. 운영 전반을 담당하는 김영진 실장에게 공간의 의의를 물었을 때 그는 이렇게 답했다. 오디움은 150여 년의 오디오 발전사를 체계적으로 정리하고 관련 자료를 수집, 보존하고 전시하는 곳이다. 정식 명칭을 갖기 전 ‘소리박물관’으로 통용된 만큼 오르골부터 축음기, 대형 극장용 스피커, 가정용 하이파이 등 다양한 음향 기기를 갖췄다. 그중 백미는 방대한 빈티지 오디오 컬렉션. 빈티지 오디오는 최소 20년 이상 된 오디오를 뜻하는데, 그중 미국의 웨스턴 일렉트릭(Western Electric)이 최고로 손꼽힌다. 1927년 최초의 유성영화 <재즈 싱어>의 등장 이후로 극장 음향 시스템의 수요가 폭증했고, 이를 독점적으로 판매한 것이 바로 웨스턴 일렉트릭이었다. 내로라하는 천재들이 모여 작심하고 개발에 몰두했으니 음향 수준은 말할 것도 없고, 극히 한정된 수량만 제작돼 더는 생산되지 않는 기기들을 모아둔 곳이니 유일무이할 수밖에 없는 것이다.

축음기의 조상격, 다양한 뮤직박스를 전시한 1층 갤러리.

도로 아래 계곡처럼 펼쳐진 긴 계단을 지나면 나타나는 입구. 진입 전 동선을 늘려 기대감을 고조시키는 일종의 워밍업 전략이다. 수많은 파이프로 뒤덮인 파사드 아래, 곡선으로 움푹 파인 부분을 연출해 사람들을 끌어들였다.

오디움을 설립한 KCC 정몽진 회장은 오디오 애호가 사이에서도 명성이 자자하다. 15살 때 집에서 사용하던 오래된 일제 전축이 미국산 매킨토시 앰프로 바뀌자 음의 변화를 감지한 그는 세계에서 가장 많은 웨스턴 일렉트릭 제품을 보유한 ‘슈퍼 컬렉터’가 됐다. 세계 최대 규모 독일 뮌헨 오디오 쇼에서 부스를 대여해 직접 시연과 제품 설명을 선보이기도 했다. 오디오 경험에서 공간은 기기의 스펙과 매칭, 청취자의 취향만큼이나 중요한 변수다. “진정한 소리를 제대로 된 공간에서 연주하고 싶었습니다. 이런 극장용 시스템은 사실 공간이 중요한데, 오디움은 좋은 공간을 제공해 원래 성능에 가까운 소리의 재현을 보장할 것입니다.” 오디움 소개 영상에 등장한 설립자 정몽진은 무엇보다 공간의 중요성을 강조했다. 이 이상을 실현해 줄 건축가로 켄고 쿠마(Kengo Kuma)가 낙점됐고 2019년부터 본격적인 디자인이 시작됐다. 훌륭한 소리를 감상하려면 자연 상태로 돌아가야 한다고 생각한 쿠마는 “하나의 숲과 같은 건축물”을 의도했다. 외관에 배치된 각기 다른 두께의 알루미늄 파이프는 숲속으로 드는 햇살을 상징하는데, 멀리서 보면 거대한 오르간이 연상된다. 쿠마는 건축물이 하나의 악기처럼 보였으면 했다. 이에 파이프의 두께를 최대한 얇게 설정하고 직경 30, 50, 70mm 파이프를 무작위로 배치해 리듬감을 살렸다. 건물 인근의 풍부한 자연까지 고려, 빛 반사량과 투사량을 조율함으로써 파이프의 밀도를 확정하는 디테일까지 놓치지 않았다.

오디움은 박물관이자 청음실이다. 사전 예약을 통해 한정된 인원이 공간을 투어하며 청음 시간을 갖는데, 근 몇 년 사이 생겨난 음악 감상실과의 차이는 기기의 다양성이다. 1920년대 뉴욕 워너브러더스 극장의 음향 시스템을 그대로 재현하거나 1940년대 영화음악의 양대 산맥을 이룬 미국 웨스턴 일렉트릭과 독일 클랑필름(Klangfilm)을 비교하는 체험 공간, 스트레이트 혼과 커브 혼을 구별해 들려주는 등 테마도 여러 가지다. 극대화된 소리 경험을 위해 전시실은 나무로 둘러쌌다. 목재는 가벼우면서 탄성이 커 공기의 진동, 즉 소리를 쉽게 전달하고 울림을 유지한다(나무가 오랫동안 악기 재료로 사용된 이유다). 쿠마는 두께가 다른 목재들을 커튼처럼 구성하는 ‘우드 드레이프’ 방식을 통해 입체적인 벽면을 완성했다. 이는 소리를 다양한 방향으로 반사하는데, 그 덕에 공간 전체에 소리가 고루 퍼지고 간섭은 줄어 아름다운 울림이 구현된다. 모든 전시실을 지나면 거대한 패브릭 장식과 대형 오르간, 1936년산 미러포닉 M1이 있는 라운지가 등장한다. 패브릭은 흡음에 유리한 소재다. 방음이 단순히 소리를 차단하는 것이라면, 적절한 위치에 적량의 흡음은 재생음의 변조를 막는다. 패브릭으로 단순한 벽 마감이 아니라 화려한 조형을 구현한 이유는 입체적 음향 효과 차원에서 소재의 가능성을 도모했기 때문이다.

5전시실로 향하는 전시 홀. 나무 깊이를 표현하기 위해 표면 마감 대신 목재를 겹쳤다.

6전시실의 스트레이트 혼 스피커.

오디움 프로젝트를 주도한 쿠마 켄고 어소시에이츠의 원성연 실장은 이곳에 적용된 쿠마의 건축론을 설명했다. “외부가 알루미늄 파이프를 사용한 강한 마감이라면, 나무를 사용한 내부 전시실은 상대적으로 약한 마감입니다. 안으로 들어갈수록 약한 소재를 사용하는 건 쿠마 켄고 디자인의 특징이죠. 유니크한 패브릭 조형이 있는 라운지 역시 약한 소재로 강한 입체감을 드러냈다는 점에서 그의 철학과 일맥상통합니다.” 전설적 음향 기기가 주는 차원이 다른 경험, 치밀한 디테일로 구현한 높은 완성도. 이 두 가지를 빼면 무엇이 남을까. 사실 ‘좋은 소리’란 어디까지나 취향의 문제이고, 빈티지 오디오와 현대의 하이엔드 오디오 간의 성능 차이는 마니아들 사이에서도 영원한 논쟁거리다. 고급 오디오와 에어팟의 차이조차 관심 없는 사람들에게 이곳은 어떤 의미일까. 오디오 마니아 윤광준은 <소리의 황홀>에서 이렇게 말한다. “오디오란 스스로 만들어 가는 사운드의 완성을 통해 음악의 도취를 이끌어내는 작업이다. (중략) 수많은 사람들의 취향과 고뇌가 얽혀 있는 오디오는 그 이면에 숱한 이야기를 담고 있다.” 결국 좋은 소리를 위한 수많은 이들의 집념, 이상적 미래를 향한 노력의 집합체로 볼 수 있지 않을까. 우린 그 미래에 이미 도달해 있는 것이고.

가구 형태의 스피커인 JBL의 파라곤, 메트로곤, 미니곤 3종 세트.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 사진가 최용준

- 아트 디자이너 정혜림

- 디지털 디자이너 정혜림

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!