SOCIETY

[그린스페셜] 제주 포구, 그 완전히 사라진 풍경에 대해

사진가 서재철이 담은 1960-1980년대의 제주포구 72개 중 지금 원형이 남아 있는 곳은 하나도 없다. 단 하나도.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

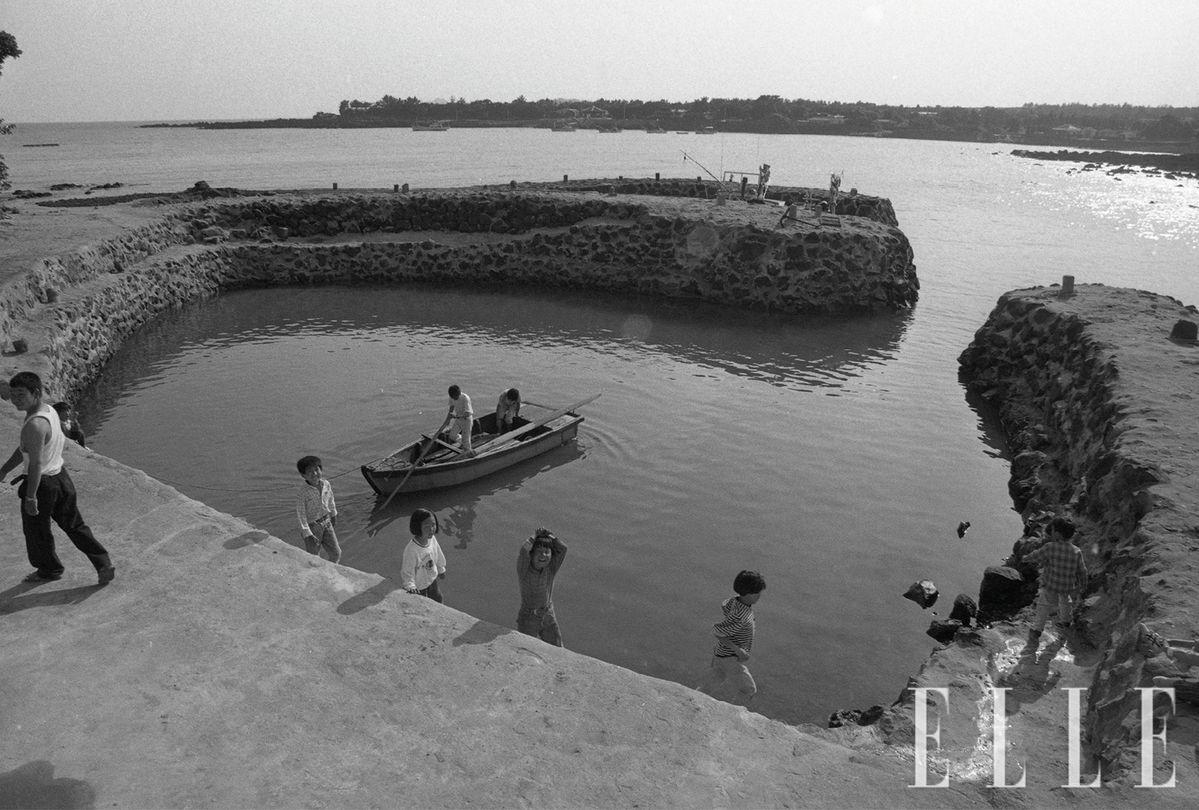

제주도 옆 우도에도 포구가 존재했다. 육지에서 작은 배 한 척에 한 명만 들어왔다 해서 '독진개'라고 불렸던 현 우도 하고수동 포구.

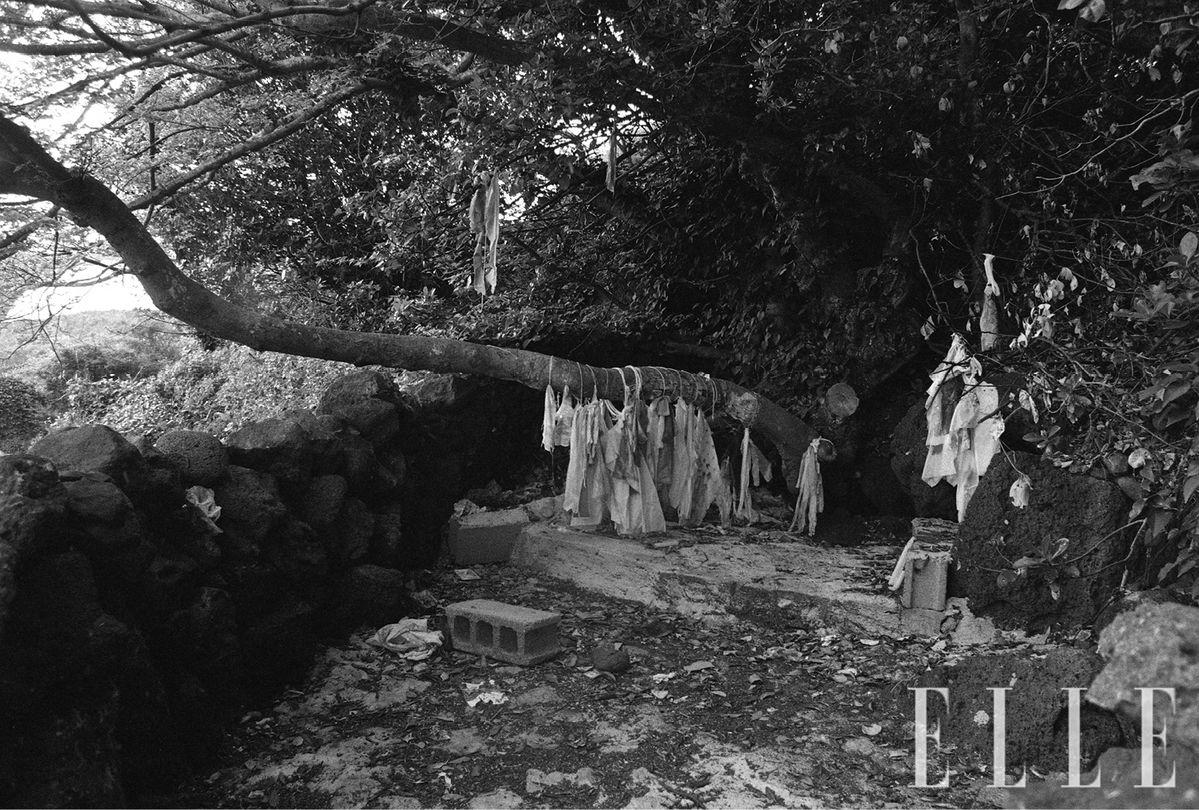

대포 포구 중심지에 있는 소나무 사이, 그 옛날 불을 밝혔던 등대의 흔적이 남아 있다.

일제강점기 시절 제주와 오사카를 잇는 정기 여객선의 기항지이기도 했던 앞개(위미 1리 포구)는 수심이 깊어 천연 항구 조건을 갖췄다. 그곳을 거니는 아이들.

야생화와 조랑말, 노루, 곤충, 새, 버섯…. 제주의 생태를 성실히 포착하며 한국기자상 등을 수상하기도 했던 그의 카메라는 어쩌다 포구를 집요하게 담게 됐을까? “제주 사람에게 포구는 마음의 고향 같은 곳이에요. 으레 들르는 곳이죠. 어린 시절에는 놀이터였고요. 취재를 위해 한라산 오름을 드나들던 때부터 포구에 들르면 습관적으로 한두 컷 찍곤 했는데 70년대 초반일 거예요. 평소처럼 한 포구에 들렀는데 포구를 현대식으로 만든다고 돌을 쌓아둔 위에 그대로 시멘트를 바르는 거예요. 그런데 그 작업 속도가 또 엄청나게 빨라요. 그때 알았습니다. 아, 이거 완전히 변하겠구나.”

안캐와 밧캐로 나눠진 조물캐(용운 포구). 밧캐에는 넓은 백사장이 비스듬히 펼쳐진다. 안캐 쪽으로 흐르는 용천수는 한때 마을의 식수원이었다

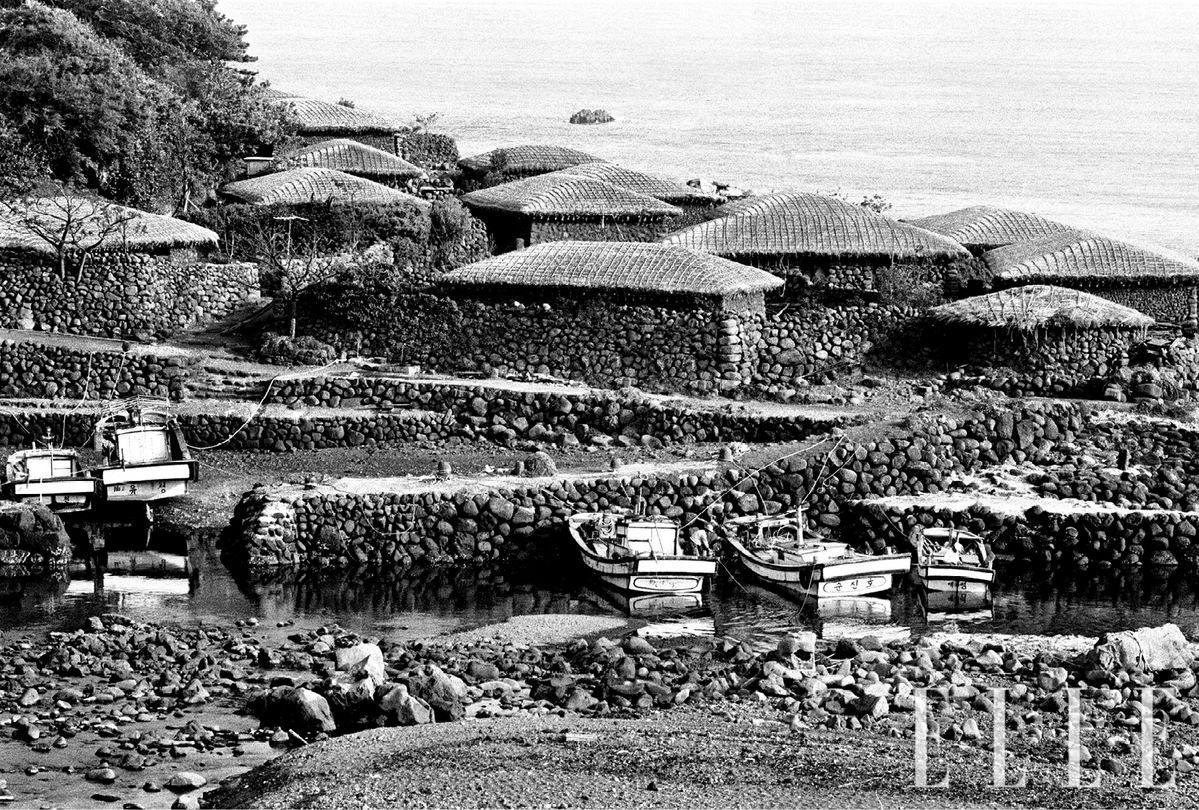

그러나 기록을 결심한 이후에도 포구를 찾아다니는 여정은 순탄하지 않았다. 버스를 타고 다니던 시절이라 교통편이 여의치 않았고, 그러다 보니 결국 찾지 못한 곳도 있다. 주변에 높은 건물도 없던 시절이기에 전신주 혹은 남의 집 지붕에 올라가는 위험을 무릅써야 했고, 광각 렌즈 없이 표준 렌즈로 촬영해야 했던 시절도 있었다. 누군가는 흑백으로 사진이 남은 걸 안타까워하기도 한다. 그럼에도 서재철은 1968년부터 1980년대 초반까지 10년 넘는 시간에 걸쳐 72곳의 제주 포구를 기어코 기록했다. 포구는 해안도로가 개발되고, 어선의 크기가 커지며 배가 드나들 수 없게 되자 주민들이 직접 매립하기도 하며 예상대로 본모습을 잃어갔다. 원래는 파도로부터 배들을 지켜주던 작은 바위 ‘여’들은 방해물 취급을 받으며 UDT를 동원해 조직적으로 폭파되기도 했다. 세 칸 형태의 포구는 죄다 매립되거나 사라졌지만 망장포에는 아직도 일부가 남아 있다.

성천포(중문 포구)에 자리한 개당. 마을이 호텔로 변하며 개당을 찾던 주민들 발길은 끊겼지만 여전히 개당은 남아 있다.

지금은 호텔로 변한 성천포의 전경. 풍부한 용수천량을 자랑했던 이곳은 안캐와 밧캐로 축조돼 있다. 촘촘히 줄을 묶은 제주 전통의 초가지붕 형태도 눈에 띤다.

포구뿐 아니라 제주를 제주답게 만들었던 수많은 생명이 사라져가는 것을 지켜본 그의 마음에는 헤아릴 수 없는 상실감과 분노가 밀물과 썰물처럼 드나들지 않았을까. 그럼에도 그는 여전히 자신이 해야 할 일을 한다. “제주는 화산지대이기 때문에 용암이 흘러내리며 만든 자연경관이 많아요. 계곡 주변에는 원시 식생이 자라요. 제주 계곡의 아름다운 모습은 이미 많은 이가 남겨뒀습니다. 그러나 용암이 흐르며 생겨난 형상이 마모된 형태들, 그 독특함을 알아보고 찍어둬야 하는데, 아직 그 작업을 못하고 있어요.” 바퀴가 제대로 돌기 위해서는 아름다운 풍경이 아니라 중요해 보이지 않는 것도 찍어야 한다는 것. 제주를 둘러싼 ‘오션 뷰’나 ‘청정’이라는 피상적 단어 뒤에 감춰진 진짜 아름답고 중요한 것을 구분할 줄 아는 눈을 가진 제주 토박이 서재철은 올해로 77세, 여전히 셔터를 누른다.

서재철

1947년 제주에서 태어났다. 30년간 제주신문, 제민일보에 언론인으로 재직하며 기록과 가까운 삶을 살았고, 제주의 모든 풍경을 아우르는 그의 사진은 제주 생태 시리즈와 <바람의 고향 오름> <제주해녀 어제와 오늘> 등 수많은 책으로 나왔다. 지금은 사라진 포구들을 기록한 사진집 <제주포구>(한그루)는 2008년에 펴냈던 <기억 속의 제주포구>를 다시 엮어 2023년에 재발간한 것이다. 폐교한 제주 표선면 가시리의 한 초등학교를 ‘포토갤러리 자연사랑미술관’이라는 이름으로 2004년에 개관했다. 지금도 제주의 계곡을 기록하기 위해 한라산에 오른다. Credit

- 에디터 이마루

- 아트 디자이너 김민정

- 디지털 디자이너 오주영

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식