SOCIETY

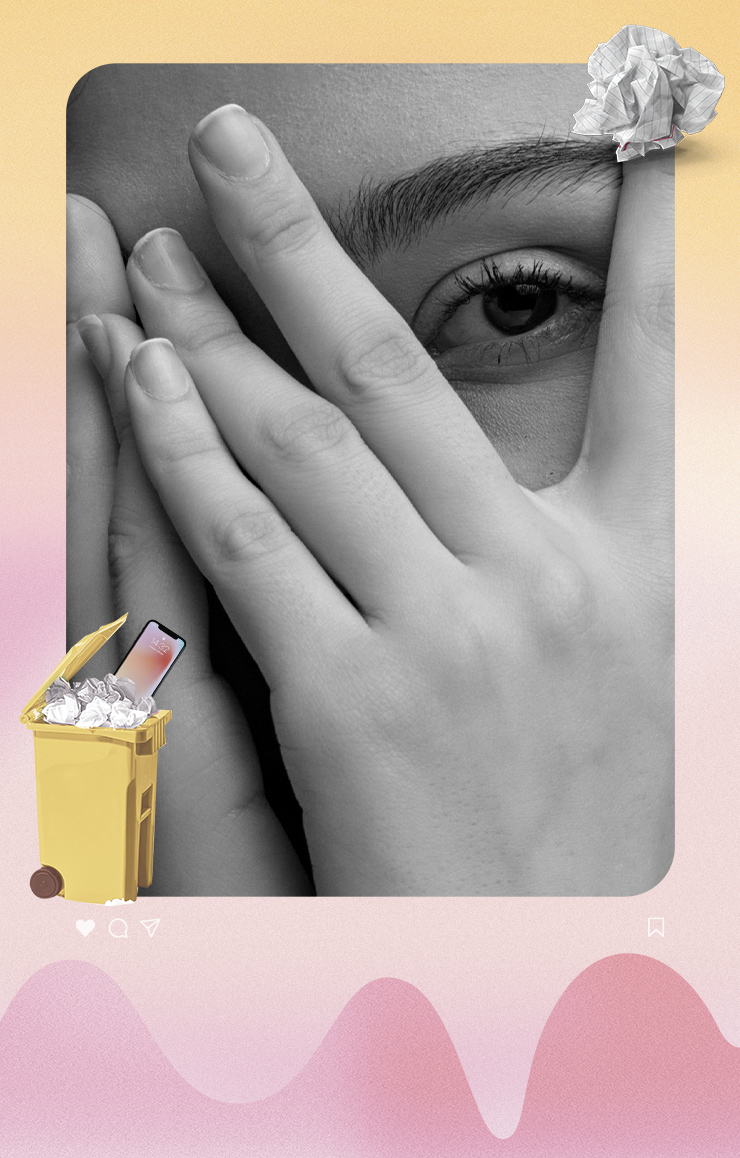

인스타그램에 사진을 올리는 건 왜이렇게 민망할까? 그건 당신의 공감 능력 때문일지도!

모두가 SNS에서 자아를 드러내는 시대. 그런데 왜 여전히 보는 것도, 올리는 것도 이토록 민망한 걸까?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

으악!

새벽 두 시, 얕은 잠에서 깨어나자마자 내적 비명을 지르며 부랴부랴 인스타그램에 들어가 잠들기 전에 올렸던 피드를 지웠다. 지난달 촬영한 화보 사진을 업로드한 게시물이었다. 올릴 때는 꽤 괜찮게 생각되던 멘트가 너무 ‘오그라들게’ 느껴진 까닭이었다. 그래. 해안 풍경을 프린트한 천을 소품으로 썼을 뿐인데 ‘좋아하는 소설가 가즈오 이시구로의 소설을 원작으로 한 영화 <나를 떠나지 마> 속 바닷가 장면을 상상했다’니 조금 과하기는 했다. 하지만 잠에서 깨어나자마자 이미 122개의 하트가 눌린(그새 또 봤다) 게시글을 바로 지울 것까지야…. 내가 유별난 걸까? 대체 왜 SNS에 뭔가를 올리는 일은 이토록 쑥스럽고, 불편한 기분을 선사하는 걸까? 다행히 이런 고민을 하는 게 나만은 아니다. <엘르> 영국의 12월호 칼럼 ‘이럴 수가, 너무 민망해!(OMG, So Cringe!)’에 따르면 SNS에 대한 사람들의 반응은 제각각이다. 누군가는 달콤한 만족감을 느끼는가 하면, 어떤 사람들은 무대 공포증이 치밀어 오른다. 패션 에디터인 에니는 후자다. “게시물을 올린 후에는 스마트폰을 확인하지 않도록 정신을 다른 데로 돌려야 해요. 다른 사람의 SNS를 구경하고 싶으면 부계정으로 전환해 접속하고요. 누가 방금 올린 내 게시물을 봤는지, 혹은 누가 ‘좋아요’를 눌렀거나 공유하지는 않았는지 알고 싶지 않으니까요.” 그녀는 만약의 상황을 상상하면서 얼굴을 찌푸렸다. “그러다 곧 자의식 과잉이라는 생각에 민망해져요. 현실을 직시하자면 다른 사람들은 제 게시물에 관심 없을 테니까요.”

민망함의 시대를 만드는 데는 높아진 자의식도 한몫한다. 여러 SNS에 노출됨으로써 우리의 삶이 공개적이 됐다는 것. 그리고 사소한 것을 계기로 인생이 통제 불능에 빠질 수 있다는 잠재적 사실이 자의식을 키운 것이다. 미디어 비평가인 러스티 포스터는 ‘민망함은 타인의 삶을 온라인으로 볼 수 있게 된 이후 무언가가 나를 따라다닐 것 같은 기분이 압축된 단어”라고 설명한다. 실제로 우리는 더 이상 자연스럽지 않은 온라인 모습을 구축하는 데 너무 많은 시간을 보낸다. 어색한 순간이 만들어질 수밖에 없는 빌미를 제공하는 것이다. <민망함: 불편한 상황을 최대한 이용하는 방법 Cringeworthy: How to Make the Most of Uncomfortable Situations> 저자 멜리사 달은 ‘어색함이 외부 상황에 대해 느끼는 감정이라면, 민망함은 내적인 기분에 대한 것’이라고 정의한다. 최근 사람들이 후자를 훨씬 강하게 느끼는 이유는 SNS 때문이다. “당신이 SNS를 통해 세상에 내보이려는 모습이 진정한 자신의 모습이 아닐 때, 혹은 당신이 되고 싶은 모습과 세상이 실제로 바라보는 당신과 차이가 있을 때 그 순간 민망함이 생기는 거예요.” 그렇다. 내가 게시글을 지운 가장 큰 이유도 굳이 ‘가즈오 이시구로 운운한’ 내 피드 속 문구를 내가 아는 사람들이 어떻게 생각할지 문득 민망해졌기 때문이었다. 한마디로 ‘마음에 든 화보를 자랑하면서 그 이면에 있던 레퍼런스를 누군가 알아줬으면 싶지만, 또 그것을 드러내고 싶어 하는 내 자아를 다른 사람들이 알아채는 것이 부끄러워서’ 지운 것이다. 사람들이 대부분 내용 따위는 읽지 않고 스크롤을 내리던 중 습관성 하트를 누르는 것을 아는데도. 의도가 뻔한 내 자아를 견디지 못한 메타 자아의 승리랄까? 멜리사에 따르면 이런 자의식 과잉 현상은 코로나19 동안 가속화됐다. “스크린과 대화 창에 존재할 동안 우리는 자신을 더 많이 의식하게 된 거죠. 카메라 앞에 있으면 말 그대로 회의 내내 자기 모습을 보게 되잖아요. 그러다 현실에서 사람들과 어울리면서 제 모습을 볼 수 없게 되면 이런 생각을 하죠. ‘이 사람들이 날 어떻게 보고 있을까? 내 표정은 지금 괜찮은 걸까?’”

하지만 민망함이 반드시 나쁜 것만은 아니다. 사회학자인 타이 타시로는 민망함이 사실 사회적으로 건강한 반응이라고 설명한다. 민망함은 ‘공감능력’에 뿌리를 두고 있기 때문이다. 멜리사 또한 동의한다. “민망함은 다른 사람의 감정을 상상하는 능력 없이 존재할 수 없어요. 당신이 더 많이 민망해하는 사람이라면 그건 당신이 대단히 공감을 잘한다는 뜻이에요. 아주 좋은 일이죠. 민망함으로부터 진정 자유로워지는 유일한 방법은 그냥 이를 둘러싼 모든 일을 재밌다고 생각하는 겁니다.”

우리는 누군가의 실수나 낯간지러운 행동에 몸서리치는 동시에 어쩌면 내가 당사자가 아니라는 사실에 안심할 수도 있고, 나 또한 같은 행동을 했을지 모른다고 조용히 인정할 수도 있다. 그리고 원하든 원치 않든 일상을 이따금 습격하는 이 낯설고 간지러운 감정이 어디서 비롯된 건지 근원을 들여다보면서 나 자신에 대해 더 잘 알 수도 있을 것이다. 당신의 ‘민망함 버튼’은 언제 눌리는가? 그렇다면 그 버튼이 눌린 이유에 대해 생각해볼 때다.

Credit

- 에디터 이마루

- 글 HANNA NATHANSON

- 번역 UNJ

- 사진 GETTYIMAGESKOREA

- 디자인 김희진

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식