STAR

거대한 캔버스에 펼쳐낸 색면의 세계, 배헤윰 #프리즈서울 #포커스아시아

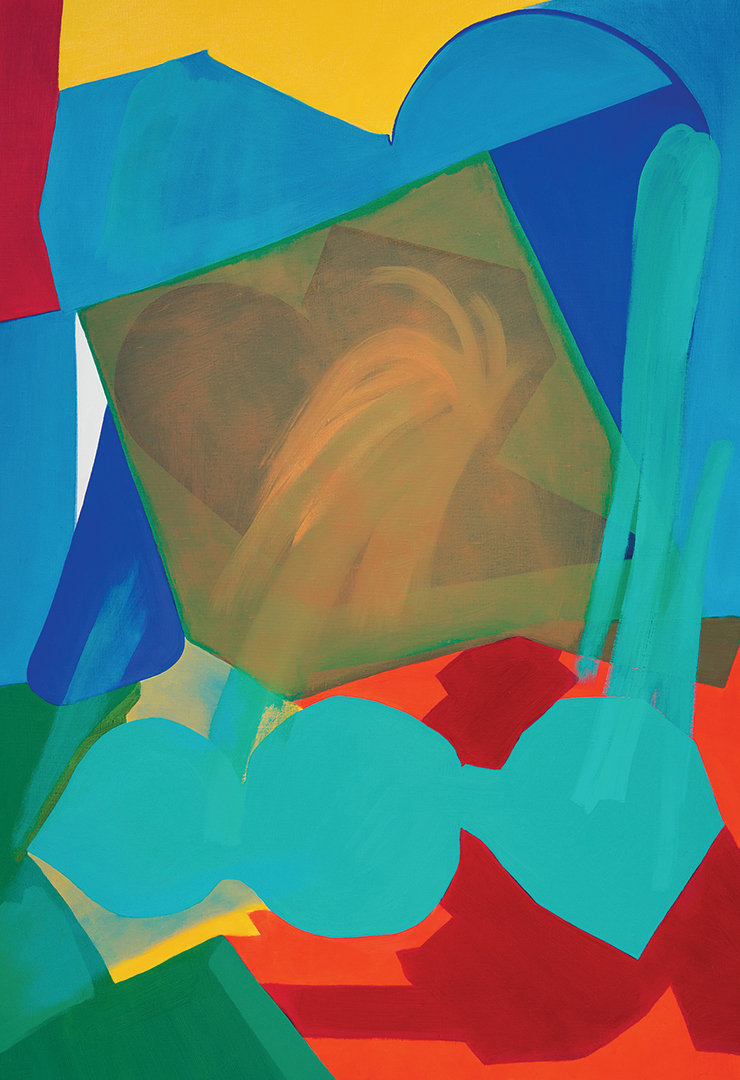

배헤윰의 회화는 캔버스를 유영하는 강력한 색채로 시선을 사로잡는다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

배헤윰

작업실에 음향 기기가 전무하다. 개인 인스타그램 계정이나 공식 홈페이지도 만들지 않은 것으로 안다

조용하게 지내는 편이다. 사람들도 잘 만나지 않는다. 타인 앞에 나서거나 나라는 사람이 화제가 되기를 원하지 않는다. 작업실에 어떤 소리가 필요하다면 이야기가 들리는 게 나아서 라디오를 듣는다. 음악을 틀면 거기에 감정적으로 치우칠까봐 염려된다. 원색에 가까운 밝은 색이 많은 작업을 보통 폭발하는 감정 등과 연관 짓는데, 나는 감정을 경계하며 작업한다. 감정적 요소를 소거하는 일에 많은 시간을 쓴다.

그렇다면 배헤윰의 추상화는 어떤 환경 속에 그려지나

조금 인문학적인 생각이나 방향에서 발전시킨다. 감정이 완전히 가라앉은 상태에서 나오는 여러 사유가 내 자원이 된다.

작업을 위해 감정이 가라앉는 상태로 가는, 자신만의 ‘루트’가 있을지

‘무’의 상태라고 이야기하는데, 나름대로 영점을 찾으려 노력한다. 보통 색에도 감정적 판단이 부여되지 않나. 밝은 색, 예쁜 색, 차가운 색. 그런 판단을 걷어내면 오히려 색이 가진 본연의 단단함, 유혹되지 않을 것 같은 원자 상태의 색이 보인다. 매일 안료와 희석제, 바탕체가 되는 천을 마주하며 어떤 미디엄이나 재료적 처리를 통한 색들을 탐구하고, 그것으로 구현하는 그림의 성격을 생각한다.

Yet Labelled Symptom, 2022.

감정적 ‘무’의 상태에서 작업한다지만, 배헤윰의 회화를 보는 이들은 운동성이나 에너지를 느낀다. 이 에너지는 어디에서 온다고 봐야 할까

알고 싶은 것을 찾고, 그걸 알기 위해 필요한 실험을 탐구하고 실행할 때 에너지를 얻는다. 조금 과학자 같은 마인드와 호기심을 좇으며 모든 작업을 해왔다. 누군가 내 작품에서 에너지를 느끼고 이것에 관해 묻는다면 호기심, 누구나 갖고 있는 지적 호기심에서 기인하지 않았을까.

작가로서 오래도록 좇은 호기심은

남보다 조금 더 생각이 많은 20대를 보낸 것 같다. 그런데 사람의 생각 모두가 논리적 구조나 설득력 있는 인과관계를 갖는 건 아니지 않나. 어떤 때는 답 없는 생각을 하기도 하고, 생각은 좀 있는데 그게 표현이 안 되기도 하고. 예를 들어 내가 2시간 정도 소파에 누워 있었다. 생각을 열심히 하느라. 하지만 타인이 보면 그냥 빈둥거린 것 아닌가. 이때 발생하는 ‘갭’에서 내 작업은 출발했다. 생각이 모두 언어화되거나 논리적으로 표현되지 않아도 그 생각의 진행이나 움직임을 포착해서 장면으로 보여줄 수 있다면? 내 치열한 사유의 시간들 역시 어떤 에너지와 시간, 돈을 써서 열심히 생각한 것이라고, 무용하지 않은 것이라고 설득할 수 있지 않을까.

작업 중 가장 좋아하는 부분은

내 작품을 매일 본다. 잘된 것도, 잘 안 된 것도 본다. 그런데 어떻게 보느냐에 따라 안 좋다고 생각했던 게 좋은 것으로 바뀌는 지점이 있다. 그렇게 나도 모르게 갖고 있던 고정관념이 깨지는 순간을 좋아한다. 반대로 좋다고 생각했는데 안 좋아질 때가 있다. 그럴 때도 사실은 되게 좋다. 어떤 경향성을 메타인지로 다르게 볼 수 있는 눈이 아직은 있구나 하면서. 내 많은 영역을 조금 남처럼 볼 때 마음이 편하다. 작업하는 삶과 개인적 삶이 놀라울 정도로 구별돼 있다. 개인적 삶에서 나는 버추얼 인간인 ‘로지’처럼 혹은 뜬구름처럼 스스로를 어디에도 없는 사람으로 생각한다. ‘나’를 ‘잘 모르는 사람’으로 가정하면 자기중심적인 자아가 완화되는 느낌이 든다.

Resolute Tracker, 2022.

추상화에 플롯 개념을 도입해 본인 작업의 과거, 현재, 미래를 연결해 구조화하기도 한다. 배치와 질서, 구조 개념인 플롯을 회화로 가져오는 작업의 시작은

개인적인 부분을 반영하지 않는 작업을 하다 보니 사람들의 보편적인 생각에 관심이 생겼다. 통념이나 고정관념 등을 태도적으로는 경계하지만, 개념 면에서 보면 다르다. 많은 사람이 아는, 보편적 인지도가 있는 개념은 이해의 폭이 크다. 플롯 역시 보편성을 가진 개념이라고 봤다. 영화에서는 앞뒤 장면이 어떤 식으로 배치되는가에 따라 다른 관계가 생기고, 말에서도 앞과 뒤의 말이 어떤 순서로 발화되는가에 따라 정당성을 얻거나 오해를 사다. 이런 게 무척 재미있었고, 구조라는 개념이 중요하다는 생각이 들었다. 추상화의 본질적 요소인 색과 형태를 그들끼리의 ‘관계’와 함께 설명하면 보는 이들이 내 창작 방식을 이해할 것 같았다.

추상화는 대상을 묘사하지 않는다. 제안하는 구체적 이미지가 없다 보니 이해하기 어렵다고 느끼는 경우가 많은데, 작가로서 이런 감상자를 어떻게 대하는가

그럼에도 그림을 대면할 때 “왜 이 작가가 이런 작업을 했는지 조금 알 것 같다”며 심지어 “좋다”는 관람자가 있다. 잘 모르겠는데 좋을 수 있는 이유는 무엇일까. 붓놀림이나 붓의 흔적 같은 것들이 모두 무엇을 묘사하거나 지칭하지 않아도 어떤 구조를 읽거나 체계를 파악할 수 있다면 그 역시 소통 가능한 영역에 닿는 방법 아닐까. 그게 나에겐 암묵적 소통의 힘이다. 학자 마이클 폴라니가 암묵적 지식과 명시적 지식을 구분했는데, 지(知)의 영역에서 명시적인 것은 정보다. 암묵적인 것은 실천에 의한 지식이라 매뉴얼을 따라 해도 같은 결론에 다다를 수 없다. 나는 회화가 실천적인 현장에서 일이 많은 영역이며, 암묵적 지식과 관련 있다고 본다. 구조와 체계를 바탕으로 한 추상화로 암묵적 영역에서 소통 가능성을 탐구하려는 이유가 여기에 있다.

처음 구조화된 추상화를 선보였을 때 암묵적 소통의 가능성을 볼 수 있는 피드백이 바로 느껴지던가

최종적으로 명시적 정보가 아무것도 없는 회화를 선보이기 위해 모든 사람이 다 알 법한 색종이를 전시에 등장시킨 적 있다. 아시아에서 교육받은 사람이라면 모두 보편적인 색종이를 알지 않나. 한 전시에서 색종이를 먼저 등장시킨 다음, 뒤로 갈수록 갈피가 안 잡히는 작품을 두었다. 그러자 회화에서 색이나 면이라는 요소를 대상의 재현 과정 없이 직접적으로 이해해 주더라.

Launch, 2022.

난해함에 관해 많은 생각을 하는 것 같다

결코 나만 아는 게 돼선 안 된다고 생각한다. 어렵더라도 왠지 좀 끌리고 좋아서 천천히 알아가고 싶은, 가치를 지닌 어려움을 지향한다. 그림 그리는 화가의 삶은 경제적이지 않다. 엄청난 시간을 들여 작업했을 때 그게 반드시 경제적으로 성공적이지 않고, 실패 가능성이 훨씬 더 높다. 그럼에도 에너지를 쏟으며 어렵게 지낸 시간과 실패를 이해하려는 일이 후에는 아주 중요한 작업이 될 수 있다. 작업을 통해 어려움의 가치를 계속해서 보려고 하는 것 같다. 난해하고 쉽게 손에 잡히지 않지만, 시간을 들여 바라보고 살펴보고 제대로 보려고 하면 손쉽게 얻은 것과는 다른 성격의 가치 있는 특질을 얻을 수 있다고 생각한다.

개인적 삶 속 배헤윰에 대한 힌트를 조금 얻는다면

화가라는 꼬리표 없이 나를 아는 게 더 편할 것 같다. 나는 무척 연구자 같은 루틴으로 산다. 몸에 좋은 것을 찾아 먹고, 운동하고, 나머지는 모두 작업실에서 작업하거나 연구를 위한 책을 보거나 글을 쓴다. ‘노잼’이지만 나에게는 중요한 루틴이다.

단단한 루틴으로 점철된 삶 속에서 조금 다른 결의 즐거움이 되는 것은

코미디언. 특히 여성 코미디언. 그들이 갈고닦는 자신만의 트릭에 깊은 존경심을 가지고 있다. 웃음을 만들기 위서 다각화된 생각을 하고 자기만의 색깔을 찾으려 분투하는 과정이 흥미롭고, 내가 작업하는 방식과 비슷하다고 생각한다.

Credit

- 에디터 이경진/ 전혜진

- 사진 이우정

- 디자인 김희진

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식