CULTURE

새 시대의 공예가들이 전통 속에 녹인 오색찬연한 감각

섬유공예가 박유진의 바구니보부터 김병규의 누비 매트까지, 솜씨와 미감의 결정체인 지금 시대의 전통 공예.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

섬유공예가 박유진은 자신이 살고 있는 남도 장인들의 솜씨와 지역의 특징을 하나의 물건에 담고 싶었고, 그 결과로 빛을 본 것이 바로 작고 소담스러운 바구니다. 대나무 바구니는 노순걸 방립장이 만들고, 김춘식 소반장이 옻칠해 탄생했다. 바구니 위에는 전통 비단을 덮어 보자기처럼 야무지게 묶고, 그 앞에는 고대 해양 문화의 상징이자 수호 물고기인 마하니를 자수로 새겼다. 바구니는 소중한 물건을 보관하거나 작은 차 도구를 정갈하게 수납하기에 적당하다. 결마다 고운 색동 비단을 풀다 보면 가벼운 봄나들이를 가고 싶은 생각이 절로 들 것이다. 박유진의 바구니보

」

「

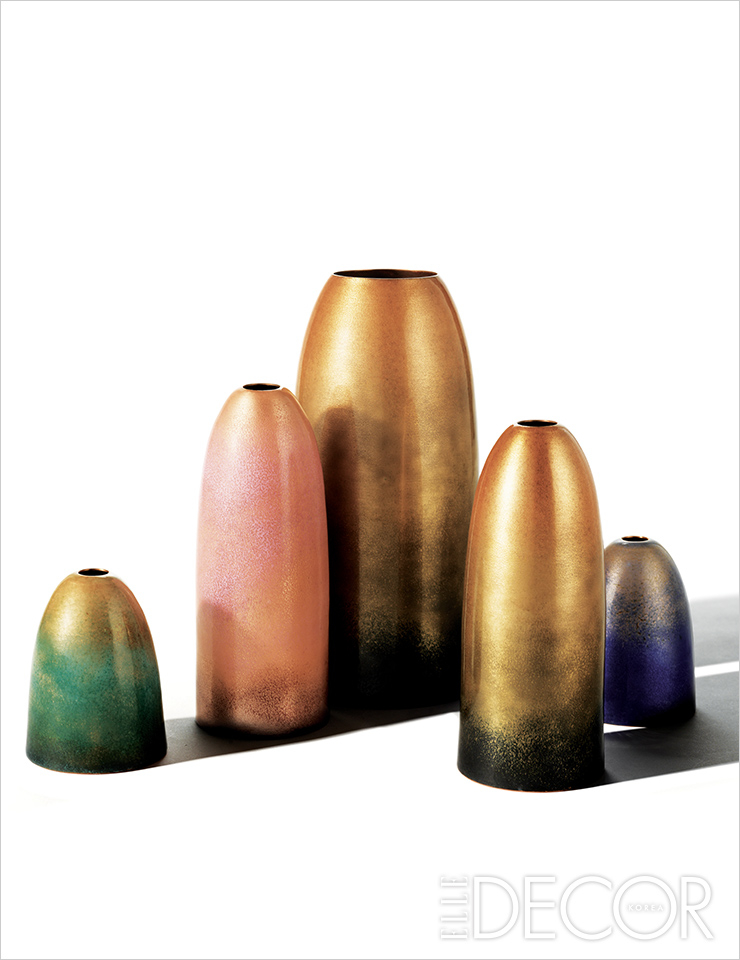

박정근 · 박열매는 칠보 예술가인 할머니에게 전수받아 3대째 칠보공예를 이어오고 있다. 유리질의 유약 가루를 금속 기물 위에 올린 후 가마 속에서 녹이고 붙여 장식하는 전통 기법이자 일곱 가지 색을 보여준다는 의미의 칠보. 칠보 가구를 보며 장성한 그들에게 칠보는 익숙한 작업이자 삶을 관통하는 주제였다. 그들이 만드는 화병은 금속 자체와 칠보를 입힌 부분이 섞여 있다. 시간이 지나면 금속은 산화하지만, 칠보의 자리는 변하지 않는다는 것. 그 변화를 살피는 것도 이 화병이 선사하는 즐거움이다. 여러 화병을 한데 모으니 서로의 높이가 굽이굽이 흐르는 능선 같기도 하다. 박정근 · 박열매의 칠보 화병

」

「

예로부터 함은 중요한 날에 귀한 물건을 보관하거나 선물하는 용도로 사용됐다. 그 속에는 누군가의 건강과 풍요, 행복과 여유를 기원하는 마음이 담긴다. 석문진은 작은 정사각형 상자에 정성껏 옻칠을 더해 새로운 감각의 함을 만들었고, 현대적인 쓰임새를 고려해 ‘폴더’라고 명명했다. 색색의 폴더는 모두 물푸레나무로 만들어진다. 습기에 강하고 잘 틀어지지 않으며, 특유의 발간 빛깔이 다른 나무와 대체 불가하기 때문이다. 옻칠함은 빛나는 자개를 조각조각 이어 붙이고 다시 칠을 올린 후 완성된다. 수많은 기법과 공들임이 작은 함 곳곳에 배어 있다. 석문진의 옷칠 함

」

「

분명 유리인데 불투명한 데다 말갛고 뽀얗다. 김동완의 화병이 그렇다. 그의 기물들은 1200℃라는 뜨거운 온도에서 녹은 유리에 가만히 숨을 불어넣는 블로잉 기법으로 만들어진다. 색유리로 만든 형상을 다시 투명 유리로 감싸는 과정이 반복될수록 유리 본연의 매끈한 아름다움과 색상이 점점 또렷해진다. 다시 8시간을 천천히 식힌 후 세공까지 마무리하는 긴 과정을 거친 후에 비로소 단아한 화병은 모습을 드러낸다. 손 안에 꽉 차도록 잡히는 형태는 꼭 달항아리를 닮았다. 꽃을 단 한 송이만 꽂아도 화병 자체의 볼륨으로 충분히 풍성하다. 김동완의 유리 화병

」

「

이지은은 오랫동안 유리라는 소재에 한국의 전통을 녹이는 방법을 모색해 왔다. 고심 끝에 완성된 찻사발은 은은하고 담백하며 싱그럽다. 색색의 유리 사발 속에는 작은 기포들도 알알이 엿보인다. 투명한 물체 속에 공기 방울을 담는 과정에는 유리를 곱게 빻아 넣는 작가의 수고스러움이 있다. 그녀는 아스라하게, 보일 듯 말 듯 적당한 투명도를 유지하기 위해 특별한 왁스 캐스팅 기법을 사용했다. 빛이 가만히 드리우는 시간이 되면 다완들의 그림자가 만들어내는 우아한 컬러 스펙트럼을 눈으로 확인할 수 있다. 이지은의 유리 찻사발

」

「

두 겹의 천 사이에 솜을 넣고 줄이 지도록 바느질하는 누비. 단어 자체에서 푸근함과 따스함, 정겨움이 전해지는 누비는 오랫동안 옷과 이불, 여러 소품에 사용된 전통 바느질 기법이다. 섬유공예가 김병규는 누비 기법을 다용도로 사용할 수 있는 매트에 적용했다. 자연 그대로의 색감을 담은 무명을 누비며 유기적 곡선을 만든 것이다. 나이테, 잎맥 또는 나무줄기의 곡선이 떠오르는 패턴은 어느 하나 같은 게 없다. 꼼꼼히 누빈 만큼 도톰하고 단단해 찻잔과 다과 접시를 받치거나 화병을 올려놓아도 안심이다. 어디에 두었는지 잊기 쉬운, 작고 소중한 물건을 늘어놓기에도 적당하다. 김병규의 누비 매트

」

Credit

- 컨트리뷰팅 에디터 정윤주

- 사진 장승원

- 어시스턴트 전혜윰

- 아트 디자이너 정혜림

- 디자인 김희진

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식