SOCIETY

아름다운 우리 전통, 독상으로 돌아가야 하는 이유_선배's 어드바이스 #18

코로나19 방역을 위해 식사 문화를 바꿔야 한다는 목소리가 높아졌다. 그런데 한 음식에 모두의 수저를 담그고 먹는 게 한민족의 정이라고? 전혀 사실이 아니었다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

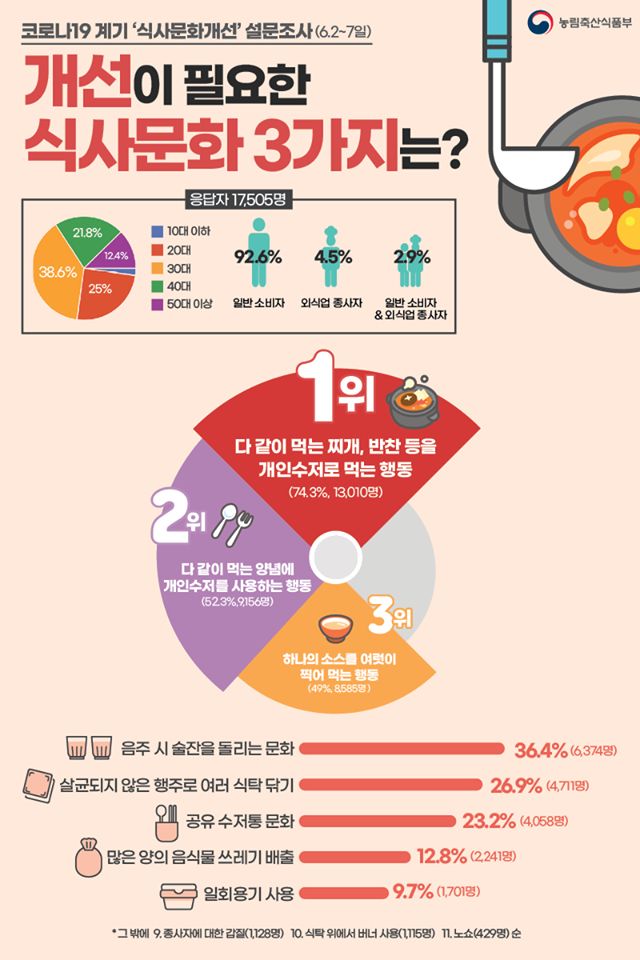

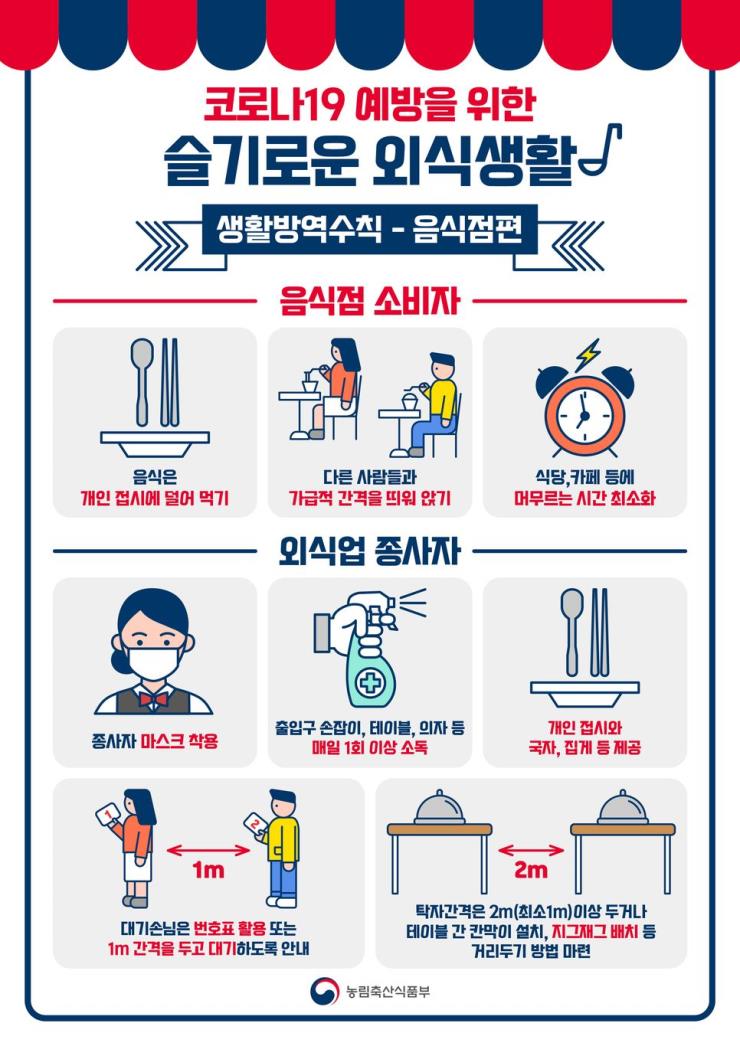

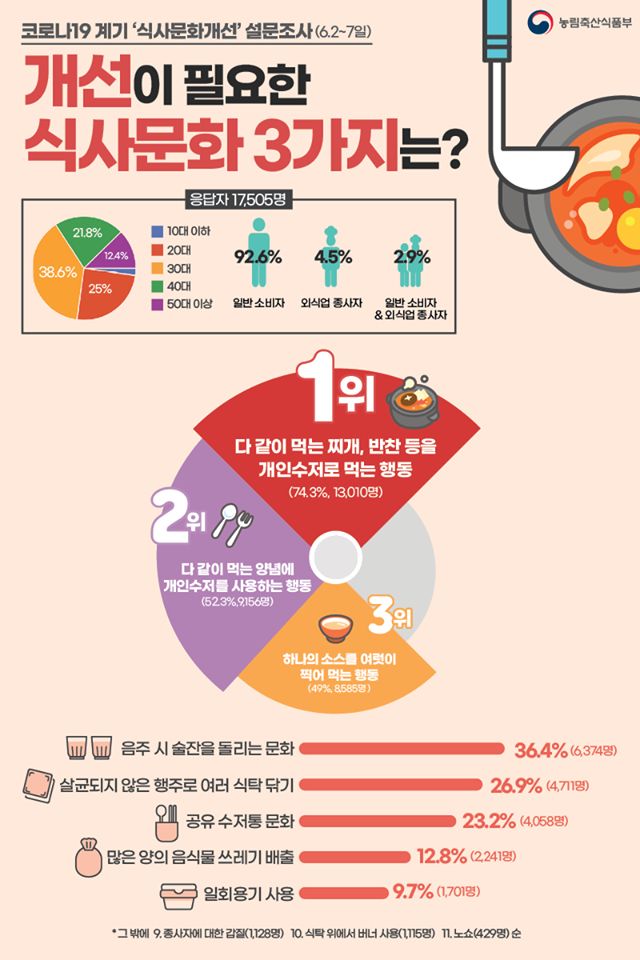

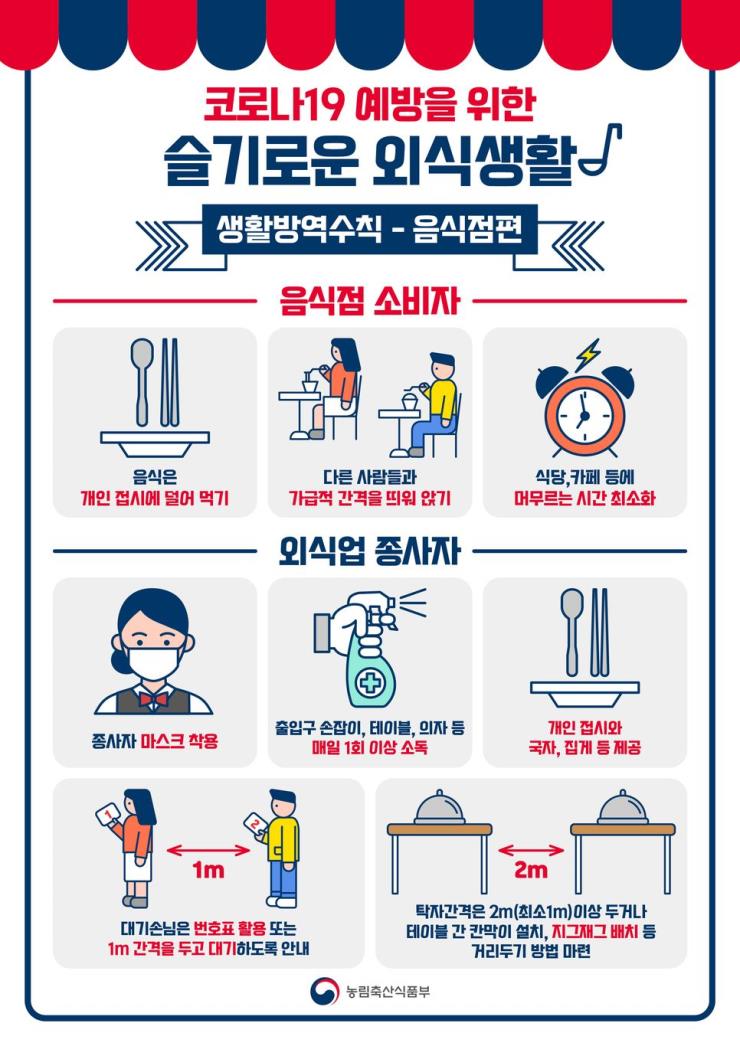

코로나19 발발 후 식사 자체가 공포가 됐다. 한 공간에서 마스크를 벗고 비말을 맞는 것만도 그런데 음식을 나눠 먹는 건 더더욱 위험한 행위. 특히 여러 사람이 찌개, 반찬을 같이 먹거나, 수저를 만지는 행위 등은 방역 측면에서도 위험한 식사 문화로 불거져 얼마 전 농식품부와 식약처가 외식 업체들을 대상으로 ‘식사 문화 개선 추진 방안’이란 걸 내놓았다. ‘3대 식사 문화 개선 과제’는 덜어 먹기 가능한 접시, 집게, 국자 등을 제공하고(1인 반상 및 개인용 반찬을 제공하는 경우 포함) 수저는 개별 포장하거나 개인 수저를 사전 비치하고, 종업원들이 마스크를 쓰는 것이다. 이 요건들에 지방자치단체가 더한 요건을 충족시키는 식당을 ‘안심 식당’으로 지정해 정부 차원에서 홍보할 예정이다.

난 솔직히 좋다. 영화 <샤인>에서 피아니스트 데이빗 헬프갓이 나체로 트램펄린에서 뛰던 그 순수한 기쁨, 비슷한 걸 느낀다. 사회생활을 시작하자마자 술잔 돌리기란 큰 위협을 맞았더랬다. 점심시간엔 골초 부장님, 이 잘 안 닦는 선배 1 등 누구의 숟가락이 내 찌개에 들어올지 몰라 차츰 찌개류는 먹고 싶어도 못 시키게 됐고, 햄버거나 아이스크림은 “한 입만!” 요청이 들어올까 봐, 또는 먹어보랄까 봐 안 좋아한다고 거짓말까지 하는 긴 암흑기를 보냈다.

난 솔직히 좋다. 영화 <샤인>에서 피아니스트 데이빗 헬프갓이 나체로 트램펄린에서 뛰던 그 순수한 기쁨, 비슷한 걸 느낀다. 사회생활을 시작하자마자 술잔 돌리기란 큰 위협을 맞았더랬다. 점심시간엔 골초 부장님, 이 잘 안 닦는 선배 1 등 누구의 숟가락이 내 찌개에 들어올지 몰라 차츰 찌개류는 먹고 싶어도 못 시키게 됐고, 햄버거나 아이스크림은 “한 입만!” 요청이 들어올까 봐, 또는 먹어보랄까 봐 안 좋아한다고 거짓말까지 하는 긴 암흑기를 보냈다.

왜 일면식도 없던 사람과 스스럼없이 타액을 공유해야만 나눌 줄 아는 정 많은 한국인이 되는 건지, 아무리 욕을 먹어도 이해할 길이 없었다. 그 참을 수 없는 불편함을 감추고 사회성 있는 사람처럼 연기한 사람이 나뿐은 아니었을 것이다. 친한 사람 집에 갔더니 인원수대로 식판을 꺼내 반찬과 국, 밥을 배급해줬다. 양도 조금씩만 줘서 부족하면 덜어 먹는 시스템이었는데 다들 불만 없이 맛있게 먹고 있었다. “내 평생 집에서 식판 쓰는 사람은 처음이다.” 했더니 육아 때문에 노동력이 부족한데 위생은 신경 써야 해서 식구끼리 먹을 땐 식판을 쓰기로 했다는 것이었다. 함께 먹어 보니 생각보다 괜찮았다. 돌이켜 보면 그 역시 과거 직장에서 찌개를, 방어하듯 위태롭게 먹었던 것 같고……. 소름 끼쳤던 건 무슨 그런 걸 신경 쓰냐며 찌개, 팥빙수 할 것 없이 닥치는 대로 공유하던 다른 사람이 어느 날 헬리코박터균이 원인인 지독한 위염에 걸려 제균 치료받는다고 초주검이 된 사건이었다.

왜 일면식도 없던 사람과 스스럼없이 타액을 공유해야만 나눌 줄 아는 정 많은 한국인이 되는 건지, 아무리 욕을 먹어도 이해할 길이 없었다. 그 참을 수 없는 불편함을 감추고 사회성 있는 사람처럼 연기한 사람이 나뿐은 아니었을 것이다. 친한 사람 집에 갔더니 인원수대로 식판을 꺼내 반찬과 국, 밥을 배급해줬다. 양도 조금씩만 줘서 부족하면 덜어 먹는 시스템이었는데 다들 불만 없이 맛있게 먹고 있었다. “내 평생 집에서 식판 쓰는 사람은 처음이다.” 했더니 육아 때문에 노동력이 부족한데 위생은 신경 써야 해서 식구끼리 먹을 땐 식판을 쓰기로 했다는 것이었다. 함께 먹어 보니 생각보다 괜찮았다. 돌이켜 보면 그 역시 과거 직장에서 찌개를, 방어하듯 위태롭게 먹었던 것 같고……. 소름 끼쳤던 건 무슨 그런 걸 신경 쓰냐며 찌개, 팥빙수 할 것 없이 닥치는 대로 공유하던 다른 사람이 어느 날 헬리코박터균이 원인인 지독한 위염에 걸려 제균 치료받는다고 초주검이 된 사건이었다.

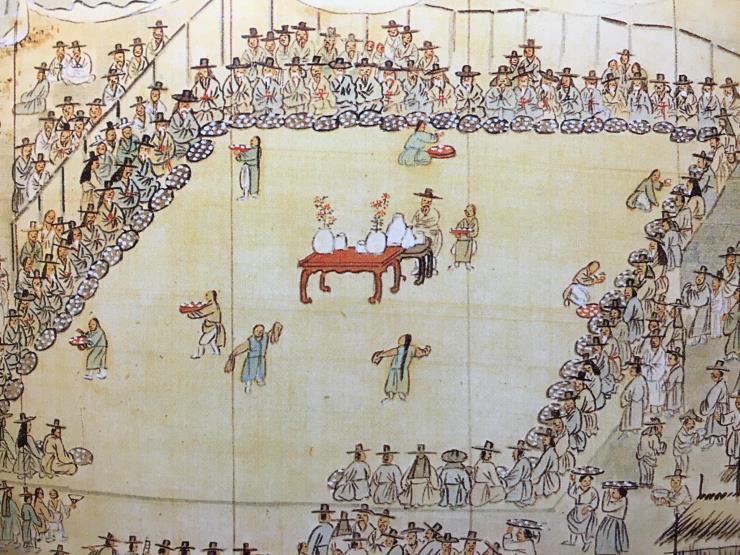

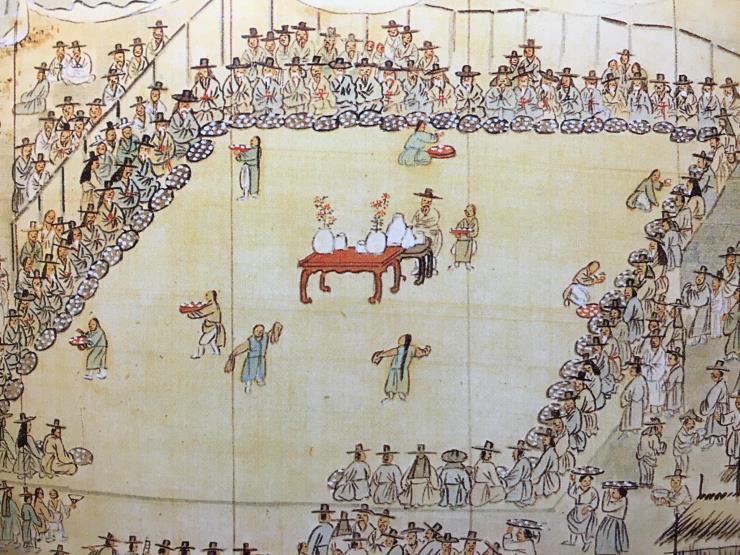

많은 사람이 한국의 미덕이라고 착각하는 것과 달리 조선은 무서우리 만치 독상을 사수한 사회였다. 반찬, 찌개 할 것 없이 모두 개인의 것이 있었고 잔치를 해도 각자 상에 차려 함께 즐겼다. 그 때문에 엄청난 수의 상과 그릇이 필요해 서민은 같은 마을 이웃 걸 몽땅 빌려 치르곤 했다. “OO 하는 사람과는 겸상도 안 해.”라는 말이 지금도 ‘밈’처럼 돌아다니는 건 독상이 기본이고 겸상은 할아버지와 어린 손자, 노부부, 미혼 형제나 동서, 소꿉친구들처럼 막역한 사이에만 예외적으로 하는 것이었기 때문이다. 반찬이 몇 가진지 셀 수 없는 전라도 한정식조차도 원래는 독상이었다고 한다. 지역 최고 권력자인 전라감사에게 올린 상차림이 기원으로, 물산이 풍부한 지역이라 농·축·수산물이 골고루 올랐는데 감사가 먹고 남은 음식은 두어 번 더 물림 상이란 형태로 서열에 따라 나눠 먹었다는 것이다. 양반에겐 식탐이 죄악과도 같아서 진수성찬도 아랫사람들을 생각해 조금만, 수저를 대지 않은 듯 깔끔하게 먹어야 했다. 배고프지만 배고프지 않은 듯 조금만 먹다가 마르는 것을 양상수척(讓床瘦戚)이라 해 선비의 덕으로 여기기까지 했다.

많은 사람이 한국의 미덕이라고 착각하는 것과 달리 조선은 무서우리 만치 독상을 사수한 사회였다. 반찬, 찌개 할 것 없이 모두 개인의 것이 있었고 잔치를 해도 각자 상에 차려 함께 즐겼다. 그 때문에 엄청난 수의 상과 그릇이 필요해 서민은 같은 마을 이웃 걸 몽땅 빌려 치르곤 했다. “OO 하는 사람과는 겸상도 안 해.”라는 말이 지금도 ‘밈’처럼 돌아다니는 건 독상이 기본이고 겸상은 할아버지와 어린 손자, 노부부, 미혼 형제나 동서, 소꿉친구들처럼 막역한 사이에만 예외적으로 하는 것이었기 때문이다. 반찬이 몇 가진지 셀 수 없는 전라도 한정식조차도 원래는 독상이었다고 한다. 지역 최고 권력자인 전라감사에게 올린 상차림이 기원으로, 물산이 풍부한 지역이라 농·축·수산물이 골고루 올랐는데 감사가 먹고 남은 음식은 두어 번 더 물림 상이란 형태로 서열에 따라 나눠 먹었다는 것이다. 양반에겐 식탐이 죄악과도 같아서 진수성찬도 아랫사람들을 생각해 조금만, 수저를 대지 않은 듯 깔끔하게 먹어야 했다. 배고프지만 배고프지 않은 듯 조금만 먹다가 마르는 것을 양상수척(讓床瘦戚)이라 해 선비의 덕으로 여기기까지 했다.

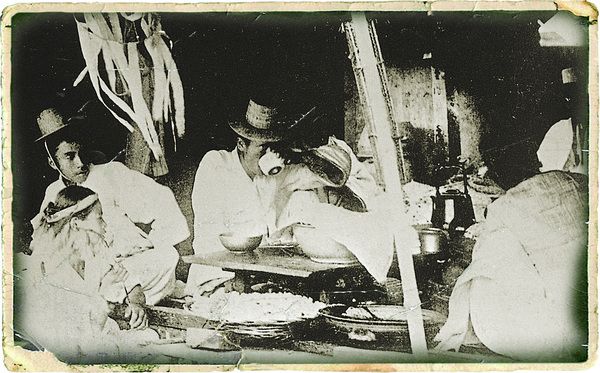

이토록 고고하게 지켜 온 독상 문화는 왜 버려지고 한 상에서 여럿이 먹는 게 전통인 것처럼 바뀌었는가? 여러 설이 있는데 첫째는 일본강점기 때 요정 술상 문화라는 것이고, 둘째는 놋그릇까지 수탈당해 식기가 없어서 나눠 먹다 굳어졌다는 얘기다. 어느 정도는 맞겠지만 1933년 출간된 『조선요리법 朝鮮 料理法』 (조자호, 광한서림, 1939)에 “갑오 이전의 잔치상은 다 외상(독상)이다.”라고 기록된 걸로 보아 갑오개혁 때 신분제가 폐지되면서 머슴, 노비, 서민층 부녀자 등이 모여 간단히 먹었던 두레상이 서서히 모든 계층 가정으로 전파된 이유가 클 것이다. 1948년 대한민국 정부 수립 후에는 국민 생활의 합리화와 간소화를 위해 ‘신생활 운동’을 펼쳤는데 그 실천 방안인 ‘국민 의식생활 실천 요항’ 중 식생활 부문에 ‘가족이 각상(독상)에서 식사하는 폐를 없애 공동 식탁을 쓸 것’이란 항목이 있다. 그때까지도 끈질기게 이어졌던 독상 문화를, 물자가 부족한 상태에서 현실적으로 개선하려는 국가적 노력이었을 것이다. 이후 한국 전쟁과 경제 개발을 위한 총력전 시기를 거치며 마침내 독상은 잊혀지고 만다.

이토록 고고하게 지켜 온 독상 문화는 왜 버려지고 한 상에서 여럿이 먹는 게 전통인 것처럼 바뀌었는가? 여러 설이 있는데 첫째는 일본강점기 때 요정 술상 문화라는 것이고, 둘째는 놋그릇까지 수탈당해 식기가 없어서 나눠 먹다 굳어졌다는 얘기다. 어느 정도는 맞겠지만 1933년 출간된 『조선요리법 朝鮮 料理法』 (조자호, 광한서림, 1939)에 “갑오 이전의 잔치상은 다 외상(독상)이다.”라고 기록된 걸로 보아 갑오개혁 때 신분제가 폐지되면서 머슴, 노비, 서민층 부녀자 등이 모여 간단히 먹었던 두레상이 서서히 모든 계층 가정으로 전파된 이유가 클 것이다. 1948년 대한민국 정부 수립 후에는 국민 생활의 합리화와 간소화를 위해 ‘신생활 운동’을 펼쳤는데 그 실천 방안인 ‘국민 의식생활 실천 요항’ 중 식생활 부문에 ‘가족이 각상(독상)에서 식사하는 폐를 없애 공동 식탁을 쓸 것’이란 항목이 있다. 그때까지도 끈질기게 이어졌던 독상 문화를, 물자가 부족한 상태에서 현실적으로 개선하려는 국가적 노력이었을 것이다. 이후 한국 전쟁과 경제 개발을 위한 총력전 시기를 거치며 마침내 독상은 잊혀지고 만다.

드디어 반세기 만에 우리의 진짜 전통, 독상을 되찾을 때가 왔다. 그 계기가 하필 역병, 코로나19라는 게 못내 슬프지만 말이다. 최근 한식당도 일식처럼 쟁반 위에 1인 반상을 내고 칸이 나뉘어 있는 반찬 그릇을 써 설거짓거리를 줄이는 곳이 많다. 팥빙수나 전골 등 나눠 먹는 게 보편적이던 음식도 1인용 작은 그릇에 담거나 국자와 개인 접시를 같이 내도록 바뀌고 있다. 2003년 사스를 겪은 홍콩에서도 이런 큰 변화가 있었다. 중식은 둥근 테이블에서 다 같이 먹는 문화라 이전에도 더는 수저가 있었지만 각자 공동의 음식을 가져오는 수저, 개인 그릇 음식을 먹는 수저를 필수적으로 구분해 쓰게 되었다. 또 좋은 식당에서는 새끼 돼지, 거위처럼 큰 요리는 전체를 보여준 후 즉석에서 전문가의 손놀림으로 해체해 원하는 양만큼 각 개인 그릇에 나눠 주기도 한다.

드디어 반세기 만에 우리의 진짜 전통, 독상을 되찾을 때가 왔다. 그 계기가 하필 역병, 코로나19라는 게 못내 슬프지만 말이다. 최근 한식당도 일식처럼 쟁반 위에 1인 반상을 내고 칸이 나뉘어 있는 반찬 그릇을 써 설거짓거리를 줄이는 곳이 많다. 팥빙수나 전골 등 나눠 먹는 게 보편적이던 음식도 1인용 작은 그릇에 담거나 국자와 개인 접시를 같이 내도록 바뀌고 있다. 2003년 사스를 겪은 홍콩에서도 이런 큰 변화가 있었다. 중식은 둥근 테이블에서 다 같이 먹는 문화라 이전에도 더는 수저가 있었지만 각자 공동의 음식을 가져오는 수저, 개인 그릇 음식을 먹는 수저를 필수적으로 구분해 쓰게 되었다. 또 좋은 식당에서는 새끼 돼지, 거위처럼 큰 요리는 전체를 보여준 후 즉석에서 전문가의 손놀림으로 해체해 원하는 양만큼 각 개인 그릇에 나눠 주기도 한다.

이렇게 독상으로 먹거나 덜어 먹으면 위생 말고도 평등이란 이점이 있다. 누가 맛있는 음식을 빨리 먹어치워 속상한 일 없이, 처음부터 공평하게 덜면 된다. 온라인 커뮤니티에서 독상을 받은 시아버지가 크게 분노했는데 이유를 모르겠다는 며느리 글을 읽은 적이 있다. 집단 지성의 힘에 의해 ‘다 같이 먹는 상에서는 맛있는 걸 차지하는 권력을 휘두를 수 있었는데 독상은 그게 안 돼서’란 결론이 났다.

이렇게 독상으로 먹거나 덜어 먹으면 위생 말고도 평등이란 이점이 있다. 누가 맛있는 음식을 빨리 먹어치워 속상한 일 없이, 처음부터 공평하게 덜면 된다. 온라인 커뮤니티에서 독상을 받은 시아버지가 크게 분노했는데 이유를 모르겠다는 며느리 글을 읽은 적이 있다. 집단 지성의 힘에 의해 ‘다 같이 먹는 상에서는 맛있는 걸 차지하는 권력을 휘두를 수 있었는데 독상은 그게 안 돼서’란 결론이 났다.

이제는 ‘상을 지배하는 자=권력자’ 같은 원시적 마인드에서 제발 탈피하셨으면 좋겠다. 아름다운 1인용 반상기가 쏟아져 나오는, 역병이 창궐 중인 2020년이다.

*지금 반드시 알아야 하는 뷰티, 라이프스타일 트렌드 그리고 생활의 지혜!까지, '선배's 어드바이스'는 매주 월요일 업데이트됩니다.

*지금 반드시 알아야 하는 뷰티, 라이프스타일 트렌드 그리고 생활의 지혜!까지, '선배's 어드바이스'는 매주 월요일 업데이트됩니다.

영화 <연애의 온도> 스틸 중

간단한 음식도 독상이 기본인 걸로 바뀌어야 한다. JTBC Plus 자료실

단원 김홍도 '기로세련계도(耆老世聯稧圖)' 中 JTBC Plus 자료실

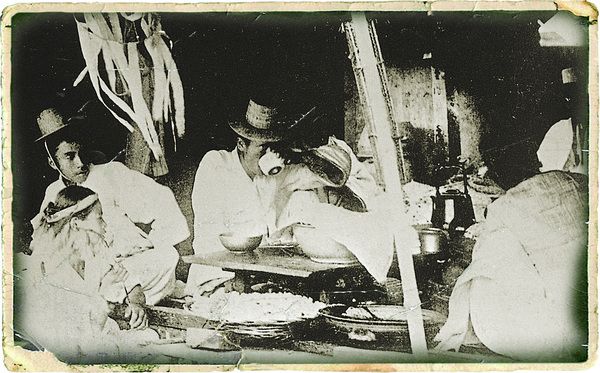

조선시대 피맛골 풍경 JTBC Plus 자료실

함께 먹으면서도 덜어 먹는 수저와 개인 수저를 엄격히 구분하는 중식. JTBC Plus 자료실

이제는 ‘상을 지배하는 자=권력자’ 같은 원시적 마인드에서 제발 탈피하셨으면 좋겠다. 아름다운 1인용 반상기가 쏟아져 나오는, 역병이 창궐 중인 2020년이다.

JTBC Plus 자료실

Credit

- 글 이선배

- 사진 JTBC Plus 자료실

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식