CULTURE

'아트부산 2024'가 보여준 것

부산은 한국의 마이애미가 될 수 있을까?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

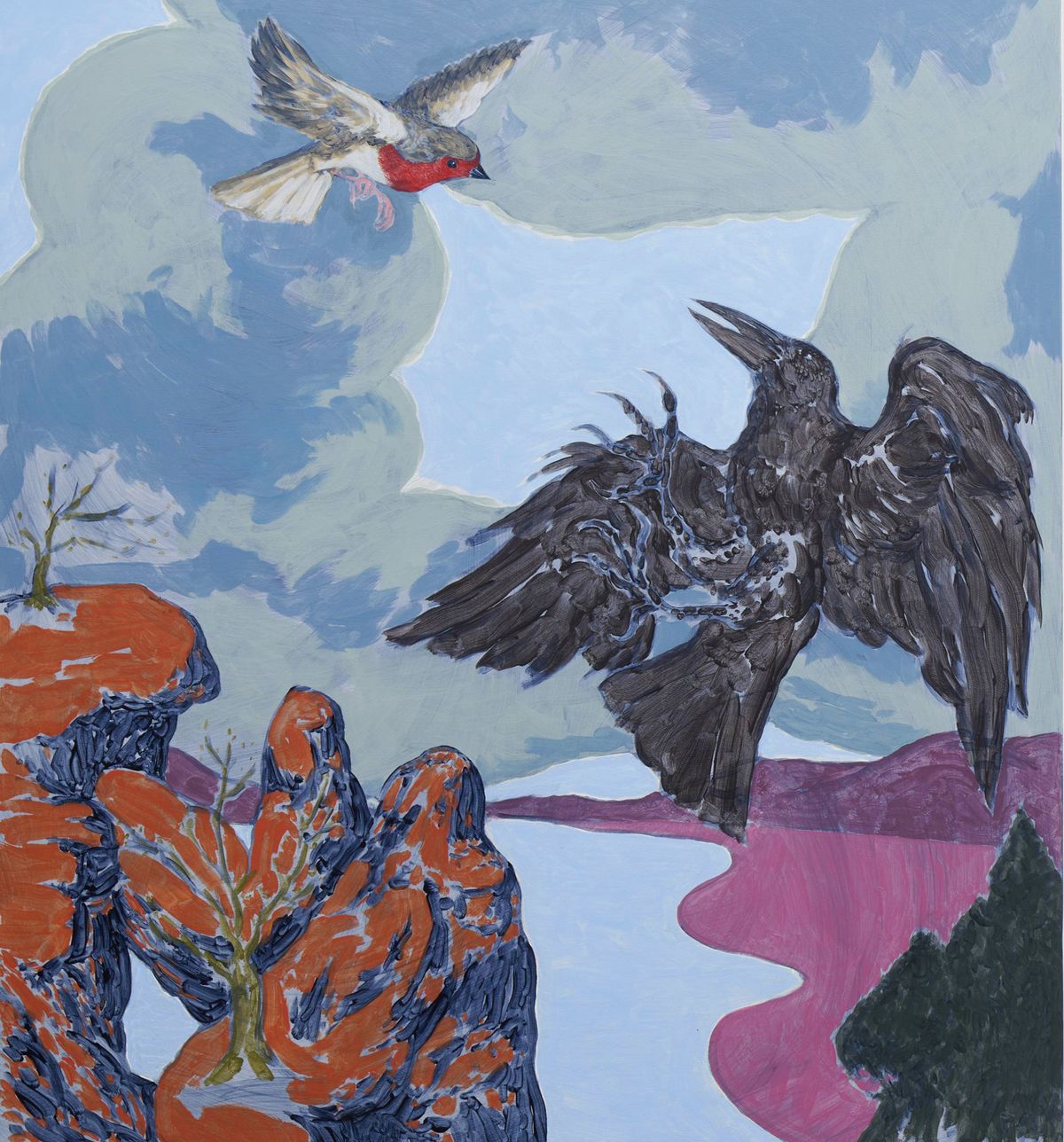

엄격한 사회주의 체제 속에서도 독자적인 추상미술 세계를 펼치고 있는 중국 아방가르드 작가 주진스와 탄핑, 천원지, 마수칭, 옌레이 등의 작품을 한 데 모은 ‘포커스 아시아: 중국’에도 관람자의 발길이 이어졌다. 메인 섹션의 대형 갤러리 또한 특별전에 호응하는 수준급의 작가와 작품을 내세웠다. 컬렉터의 입맛에 맞는 작가와 작품의 겹침 현상에서 벗어나 다양한 작가의 작품을 기획전처럼 선보여 페어의 질을 높였다는 평가를 받았다. 일례로 탕 컨텀포러리 아트는 웨민쥔과 주진스, 전광영, 우국원 등의 작품을, 가나아트는 전속 작가 시오타 치하루의 작품으로 시선을 모았다. 무엇보다 제이슨함, 학고재, 선화랑 등 중형 갤러리들의 선전이 돋보였는데, 이들이 내세운 중견 혹은 신진 작가들의 작품은 볼거리뿐 아니라 판매 실적에도 기여해 향후 이들의 행보를 주목하게 만들었다.

토니 저스트의 ‘I Call Them Joy’(2023).

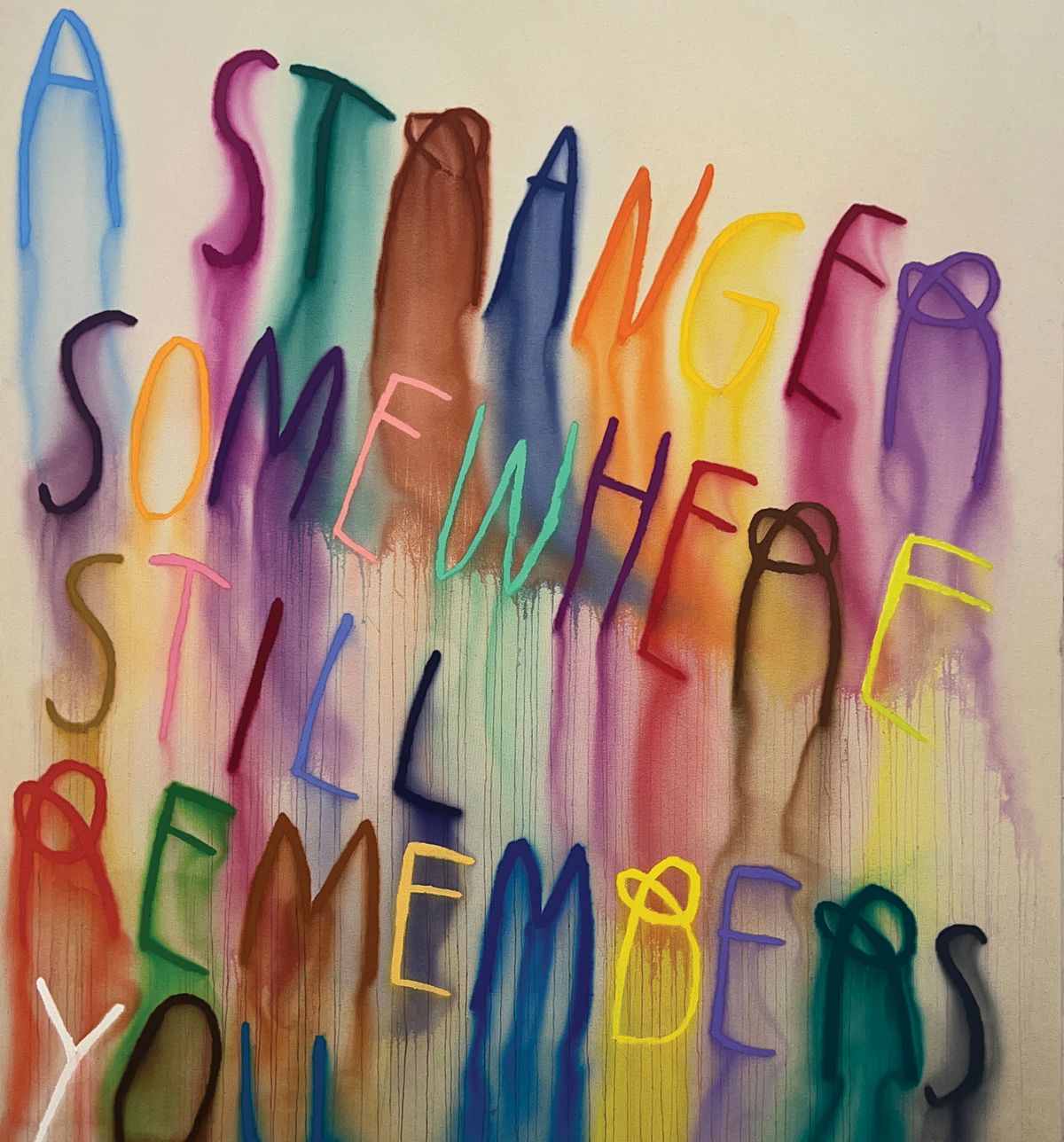

CB 호요의 ‘A Stranger Somewhere’.

Highlights in Art Busan 2024

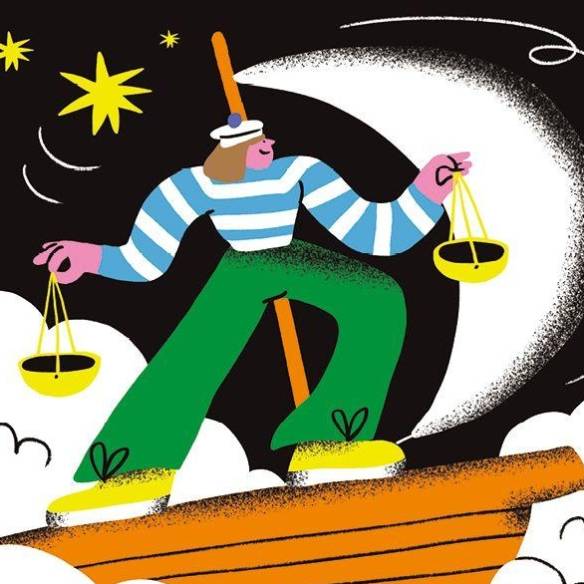

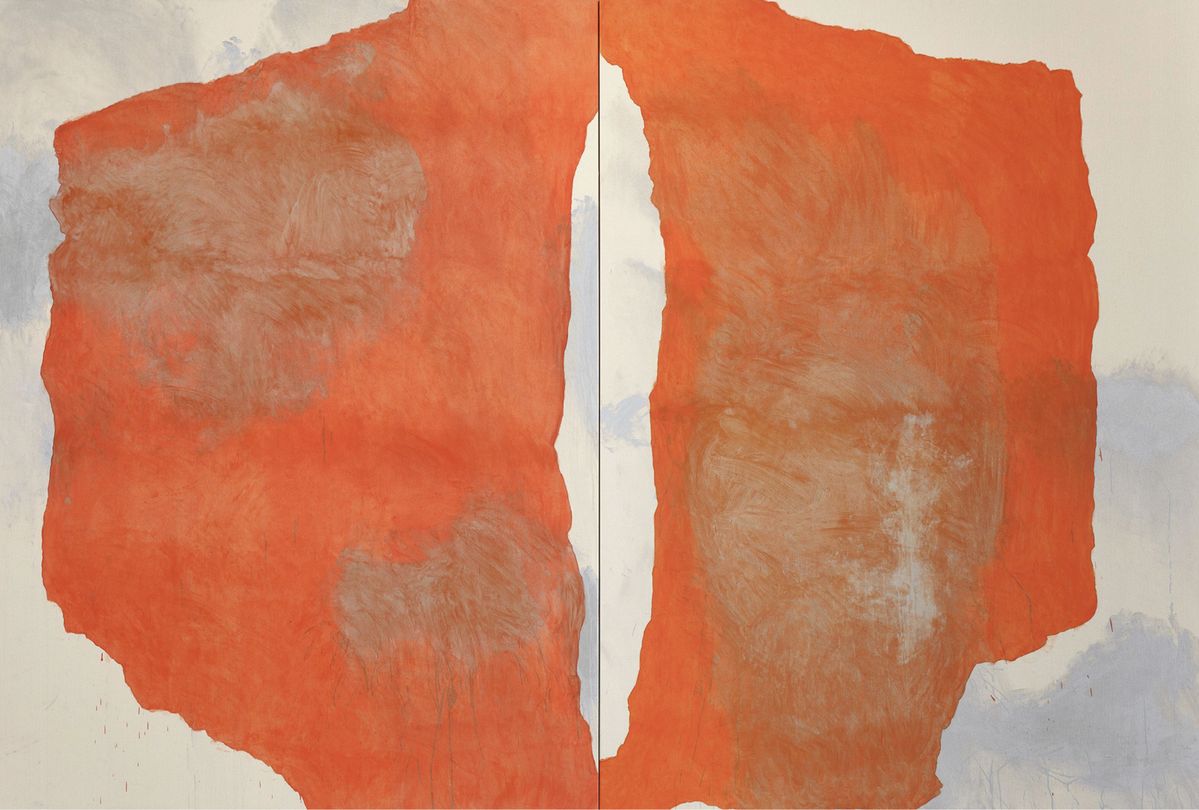

조지 콘도, 게르하르트 리히터, 쿠사마 야요이, 이우환, 박서보, 이배 등 많은 이들이 열망하는 대가의 작품 대신 참신한 기획력과 노하우를 바탕으로 다음 행보가 주목되는 갤러리와 이들이 소개하는 작가의 작품을 ‘팬심’으로 뽑았다. 에프레미디스와 토니 저스트 독일 베를린 기반의 에프레미디스는 세계적 아트 페어 참여 노하우를 가진 갤러리로 지난해 서울에 분점을 열었다. 페어에 게르하르트 리히터 작품 한 점으로 관람자의 발길을 묶었던 곳 중 하나. 아우라 로젠버그, 어니 왕 외에 에프레미디스는 서울 갤러리에서 전시 중인 토니 저스트(Tony Just)의 작품을 소개해 주목을 끌었다. 그의 불완전한 추상 형태와 반복적인 수행성은 한국 컬렉터들이 좋아하는 단색화와 맞닿아 있다. 위 콜렉트와 씨비 호요 마드리드를 베이스로 하는 위 콜렉트는 스페인에서 영향력 있는 현대미술 갤러리 중 하나다. 올해 처음으로 아트부산에 참여해 아나 바리가, 카를라 후엔테스 등 세계적 스페인 작가들의 작품을 선보였다. 이중 쿠바 하바나 태생의 씨비 호요(CB Hoyo)는 텍스트 기반의 시니컬하고 도발적인 작품으로 급부상한 작가. 그의 수백만 원짜리 판화 작품도 젊은 컬렉터들의 위시리스트에 포함돼 있다.

데이비드 서먼의 ‘Deeply Ordered Chaos’(2023).

샤 은디아예의 ‘Badou Boy’(2022).

![구정아의 ‘SS GW[Grey White]’(2023).](/resources/online/online_image/2024/05/27/933cd8fc-aaaf-4b77-b5aa-e84b511beb1b.jpg)

구정아의 ‘SS GW[Grey White]’(2023).

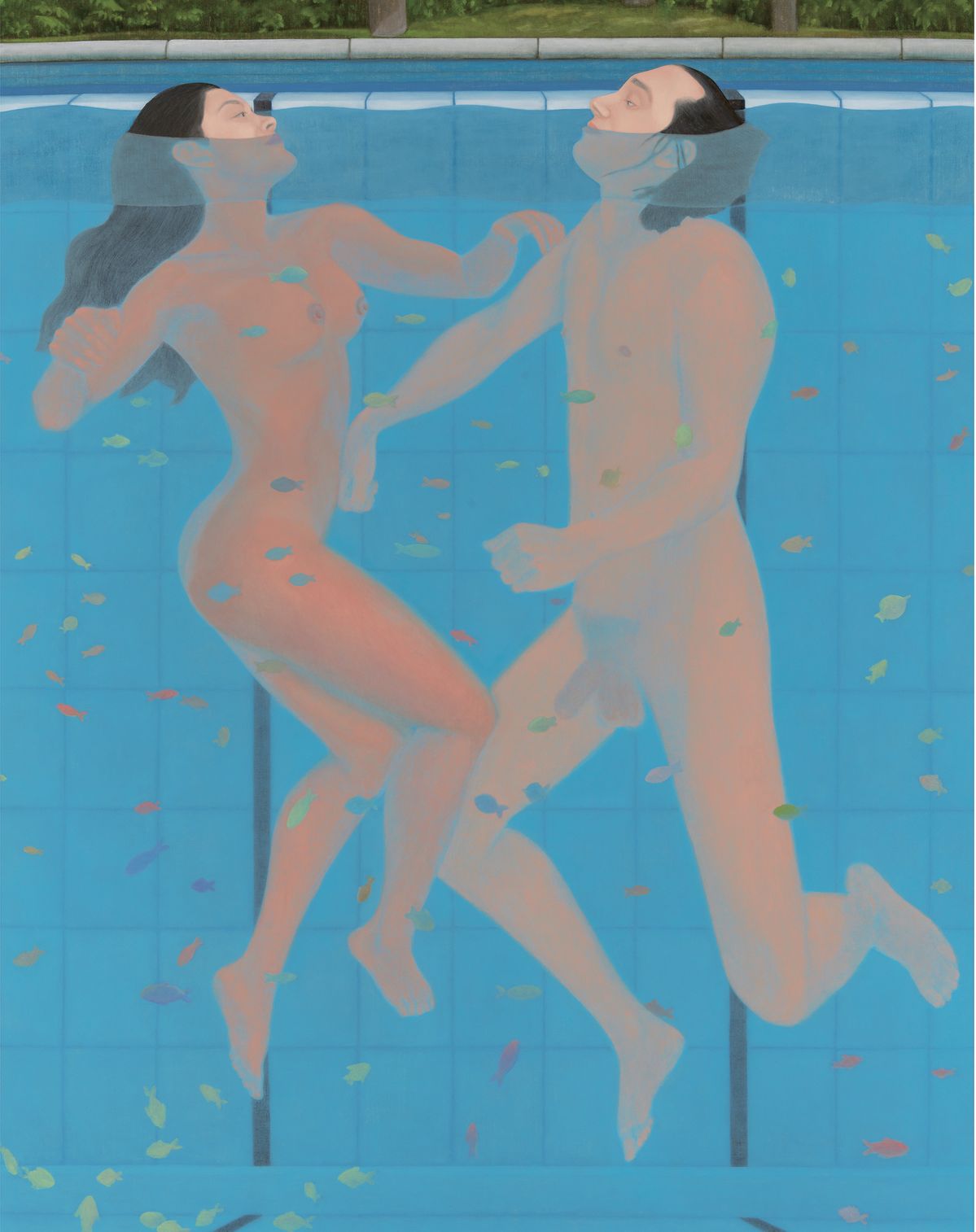

제프리 가브리엘라 몰리나의 ‘Swimmers’(2021).

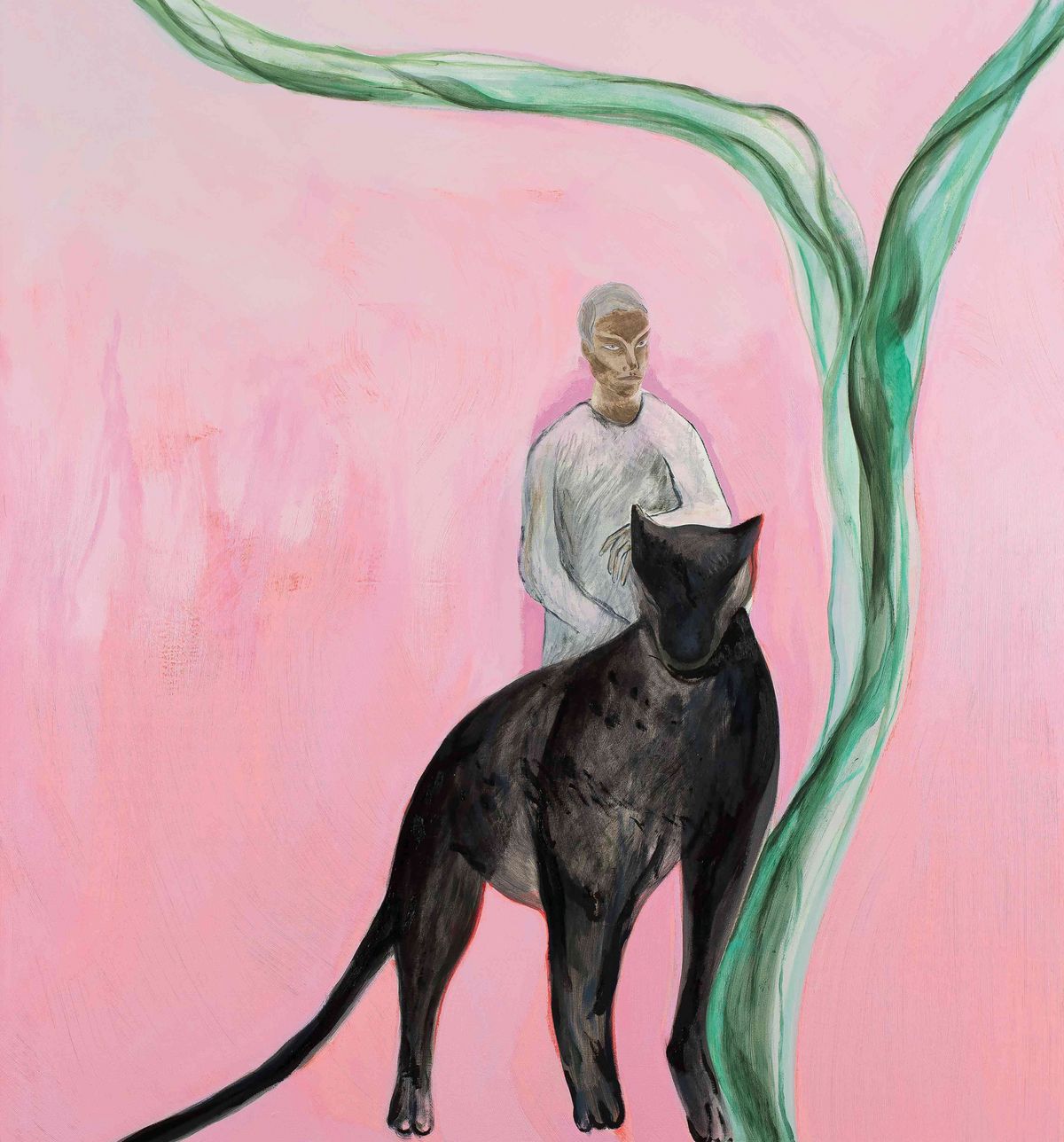

파올로 살바도르의 ‘Visitantes del Oeste’(2023).

김길후의 ‘Untitled’(2022).

로비 드위 안토노의 ‘Lani’(2021).

미술의 향연은 계속된다

아트부산 이후에도 숨 고를 틈 없이 미술 축제는 이어질 예정이다. 6월 ‘울산국제아트페어’와 ‘아트페스타 서울’, 9월 ‘키아프 서울’과 ‘프리즈 서울’ 등을 비롯해 아시아 쪽으로 눈을 돌리면 7월 ‘도쿄 겐다이’, 11월 상하이 ‘아트 021’과 ‘웨스트번드 아트 & 디자인’, ‘도쿄 아트위크’, ‘아트 컬래버레이션 교토’ 등이 이어진다. 얼마 전 문화체육관광부는 ‘대한민국 미술 축제로서 아트 페어뿐 아니라 8월 ‘부산비엔날레’와 9월 ‘광주비엔날레’까지 하나의 미술 축제로 묶어 민관 미술 행사와 연계하겠다고 밝혔다. 미술의 향연에 흠뻑 빠지기에 앞서 ‘아트부산 2024’가 보여준 것을 바탕으로 알아두면 좋을 미술계 이슈들. 1 이제껏 아시아 미술의 허브 역할을 담당했던 홍콩이 정치적 불안을 이유로 컬렉터들의 발길이 주춤한 가운데 서울· 도쿄· 싱가포르· 대만 등 다음 주자들의 발 빠른 움직임이 이어지고 있다. 국내외 각 도시의 아트 페어는 지역 특성을 강조한 문화예술 관광 콘텐츠라는 복합 경험을 선사하는 데 주력하고 있다. 올해 아트부산의 경우 ‘아트위크 프로그램’을 통해 부산의 예술과 문화 공간, 로컬 F&B에 대한 구체적인 안내서를 온오프라인으로 발행했다. 특히 부산은 처음으로 <미슐랭 가이드> 발간 도시로 선정돼 아트 페어를 즐기면서 미식 여행을 겸한 관람자들이 많았다.

2 전 세계적인 부동산 시장의 불안과 임대료 상승은 미술시장에서 오프라인 공간에 대한 투자를 주저하게 하고, 오프라인에서 진행하던 기존 업무의 상당 부분을 온라인으로 연계해 병행하고 있다. 세계적인 미술품 거래 플랫폼인 ‘아트시(Artsy)’의 ‘2023 아트 컬렉터 인사이트’에 따르면, 응답자의 80%가 지난 12개월 동안 온라인으로 미술품을 구매한 것으로 나타났다. 이번 ‘아트부산 2024’에도 물리적 공간에 디지털을 결합한 아트 플랫폼을 제시했다. ‘아트라운드’라는 자체 앱을 개발해 갤러리 작품을 소개하고 가격을 명시하는가 하면, 작품에 대한 구체적인 정보를 비대면으로 문의할 수 있도록 한 것. 이는 단순히 페어가 1회성으로 소모되지 않고, 갤러리와 컬렉터를 지속적으로 연계한다는 점에서 주목할 만하다. 페어뿐 아니라 최근 미술관 전시에 가면 작가와 작품 소개를 QR 코드로 대체하는 경향이 두드러진다.

3 2023년부터 미술시장은 침체기에 접어들었다. 크리스티와 소더비의 2023년 경매 현황에서 주목할 점은 세계적 대가의 작품이 추정치에 못 미치거나 유찰되는 경우가 다수 발생한다는 것이다. 대가의 작품 판매 부진은 ‘아트부산 2024’에서도 두드러지게 나타났는데, 이에 반해 대형 혹은 중급 갤러리가 선보이는 중견 작가나 블루칩 작가들의 판매가 호조를 보였다. 또, 작품을 파는 이보다 사는 이들이 유리한 시장이 형성돼 신뢰할 만한 갤러리가 제안하는 신진 작가들의 작품에 주목하거나 비엔날레 같은 굵직한 미술전 참여 작가들을 눈여겨볼 필요가 있다.

Credit

- 에디터 이경진

- 글 손지혜

- 아트 디자이너 이소정

- 디지털 디자이너 오주영

- COURTESY OF ART BUSAN

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식