헨릭 빕스코브의 이상한 나라

경계 너머에 서 있는 아티스트, 헨릭 빕스코브를 만났다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

the mint institute a/w 2008

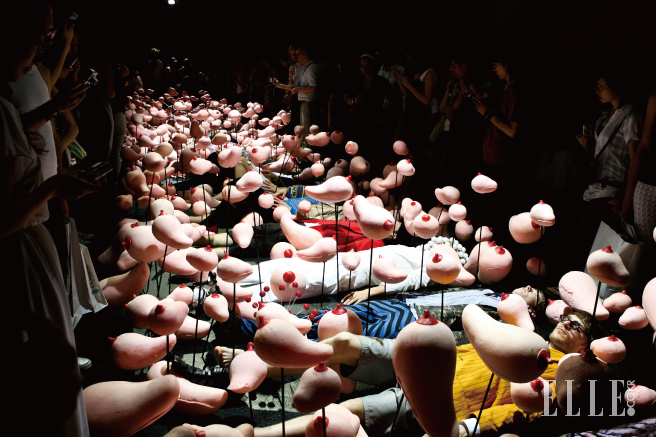

the big wet shiny boobies s/s 2007

헨릭 빕스코브(Henrik Vibskov)는 베일에 가려져 있길 좋아한다. 분명한 언어로 말하기보다 은유를 즐긴다. 설치미술과 퍼포먼스가 합쳐진 그의 런웨이는 상상을 초월한다. 패션 디자이너, 아티스트, 밴드 드러머이자, 교수. 대림 미술관에서 오는 12월 31일까지 열리는 <헨릭 빕스코브-패션과 예술, 경계를 허무는 아티스트> 전시에 앞서 그와 잠시 ‘교신’했다.

디자이너, 아티스트, 게다가 교수까지 타이틀이 도대체 몇 개인가 내 생각엔 몇 개 안 되는 것 같은데? 지금까지 뭔가를 욕심내 일해 본 적이 없다. 창조적인 영역 안에서 뭔가 만들 때 그게 패션인지, 아트인지 생각해 본 적도 없다. 나는 뭐든지 계획하지 않을 때 더 잘한다. 센트럴 세인트 마틴에 입학한 것도, 전 여자친구가 간다고 하길래 나도 좀 ‘쿨’해 보이려고 간다고 대답할 정도였다.

이번 전시는 2003년 데뷔부터 현재까지 발표해 온 대표 의상, 패션쇼의 런웨이 등을 압축적으로 보여준다. 그간 내가 뭘 하면서 살았는지 알 수 있다.

패션 디자이너로 옷만 보여주는 게 아니라, 보는 이들로 하여금 그 이상을 상상하게 만드는 쇼를 한다 센트럴 세인트 마틴에서 패션 디자인을 공부할 땐 ‘왜?’라는 질문을 머릿속에 품어야 하는 환경이었다. 그에 대한 대답을 찾기 위해선 늘 스토리와 컨셉트에 대해 고민하는 수밖에 없었다. 그때의 훈련 덕분인지 모르겠지만 여러 겹의 ‘레이어’를 사용하는 게 좋다.

크고 반짝이고 젖은 가슴(The Big Wet Shiny Boobies), 끈적거리는 벽돌 손가락(The sticky Brick Fingers) 등 이전에 선보인 컬렉션의 타이틀 또한 독특한데 언젠가는 ‘냄새 나는 발가락(Smelly Feet)’에 대해서도 이야기해 보려고(웃음). 이 모든 건 소소하게 시작됐다. ‘크고 반짝이고 젖은 가슴’ 같은 경우 친구 중 한 명이 스튜디오에 와서 뭐 하냐고 묻길래, 그냥 “빅, 웨트, 샤이니, 부비스”라고 대답했을 뿐인데 배꼽을 잡고 웃더라. 섹시하면서도, 만화 같이 웃기고, 휴머와 위트가 깃든 제목이라 모두 기분 좋게 반응했다. 아주 오래된 작업인데 아직까지 사람들이 얘기할 정도로 유명해져 버렸다.

밴드 트렌트모러 (Trentemøller)의 드러머로도 활동해 오고 있다 열 살 때부터 했으니 32년째 하고 있네. 더는 ‘뉴 키즈 온 더 블록’이 아니지만 음악은 나에게 중요한 문제다. 우리가 어떻게 오감을 사용하는지 알 수 있게 한다. 음악의 분위기가 공간의 흐름을 바꾸는 걸 보라. 얼마나 놀라운 창조인가! 패션이 음악 안에서 어떻게 ‘소셜 그루핑’이 되는지 지켜보는 것도 흥미롭다.

디자인을 안 하고 가만히 있을 땐 뭘하나 애가 둘이라 아빠 노릇 하느라 바쁘다. 일하는 게 쉬는 느낌일 정도지 뭐. 애들이 잠들면 영화를 보거나 친구들 만나러 밖에 나간다.

덴마크에서 나고 자란 어린 시절은 엄청 시골에서 살았다. 부모님은 농장을 했고 나이 차가 많은 형과 누나가 나를 돌봐줬다. 자유로운 환경에서 음악을 듣고 춤도 췄다. 1983년엔 브레이크댄스 경연대회에서 상도 탔었다.

Credit

- EDITOR 김나래 PHOTO henrik vibskov

- JDZ CHUNG courtesy of daelim museum DIGITAL DESIGNER 전근영

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!