CULTURE

한국의 근대 건축물 ⑤ 정동 1번지, 신아기념관

정동 1번지를 지켜온 신아기념관의 옛 애칭은 '졸리 하우스', '즐거운 집'이었다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

신아기념관

」

슬라브와 원형 철근 콘크리트를 적용해 붉은 벽돌을 쌓아 지은 건물.

돌출된 출입구에서 양 옆으로 연결되는 짧은 계단이 인상적이다.

2년 전까지 사용했다는 은색의 라디에이터를 비롯해 건물의 옛 시절을 살필 수 있는 구조와 마감, 설비들이 남아 있다.

2년 전까지 사용했다는 은색의 라디에이터를 비롯해 건물의 옛 시절을 살필 수 있는 구조와 마감, 설비들이 남아 있다.

2년 전까지 사용했다는 은색의 라디에이터를 비롯해 건물의 옛 시절을 살필 수 있는 구조와 마감, 설비들이 남아 있다.

2년 전까지 사용했다는 은색의 라디에이터를 비롯해 건물의 옛 시절을 살필 수 있는 구조와 마감, 설비들이 남아 있다.

2년 전까지 사용했다는 은색의 라디에이터를 비롯해 건물의 옛 시절을 살필 수 있는 구조와 마감, 설비들이 남아 있다.

반듯하고 다정한 인상의 신아기념관.

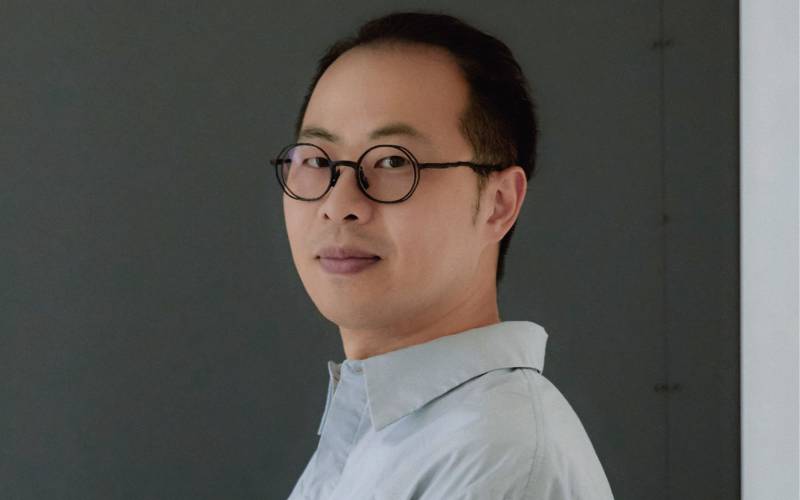

Credit

- 에디터 이경진

- 사진 최용준

- 디자인 김희진

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식