SOCIETY

우먼 프라이드! 2021년의 여성들 #김초엽

데뷔작 <우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면>부터 <방금 떠나온 세계>까지, 개별 존재에 대한 따뜻한 관심을 장착한 김초엽 작가를 만났다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

체크 패턴의 드레스와 주얼리는 모두 스타일리스트 소장품.

김초엽 작가

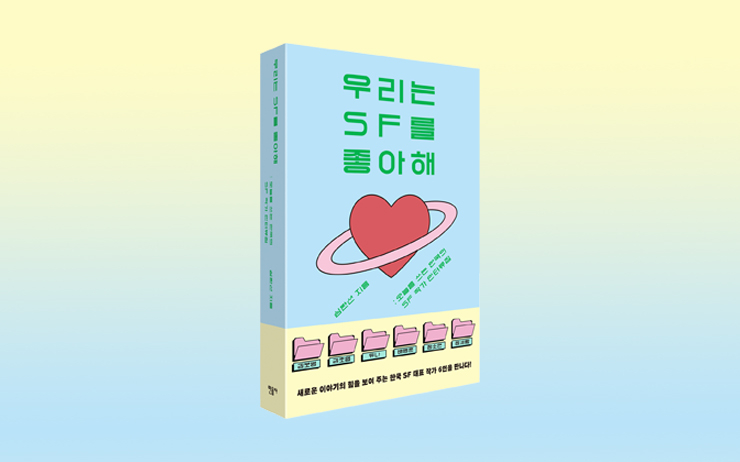

2019년 출간된 소설집 <우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면> 때부터 줄곧 여자가 주인공인 이야기를 써왔다

처음 습작할 때만 해도 별생각 없었다. 대단한 신념이 있었다기보다 주인공만 여자로 바꿔보자는 소소한 실천으로 여기까지 온 거다. ‘그녀’를 ‘그’로 바꾸어 지칭하기 시작한 것도 마찬가지다. 하지만 이런 장치가 어색하게 느껴지던 것도 3~4년 전 일이고, 지금은 여자가 전면에 등장하는 SF소설도 많은 독자가 친근하게 느끼는 것 같다.

이 책에 실린 단편 <스펙트럼>은 <벌새>의 김보라 감독에 의해 영화화 작업이 진행 중인데

감독님이 오리지널리티를 강조하는 분이기에 믿고 맡기려 한다. 영화화가 결정되고 나서 한 번 만난 적 있는데, 쓰이지 않은 디테일한 부분에 대한 질문을 정리해서 온 점이 인상 깊었다.

여성 캐릭터를 다룰 때 특별히 신경 쓰는 점

사실 남자여도, 여자여도 상관없는 캐릭터를 추구한다. 구상 단계에서 어떤 인물에 으레 남자 캐릭터가 맡을 것 같은 역할이나 내뱉을 것 같은 말투를 부여하고, 결국엔 여자 캐릭터로 완성하는 방식도 즐긴다.

남다른 상상력으로 소외된 자들의 삶을 비춘 최근작 <방금 떠나온 세계>처럼 당신 이야기엔 노약자, 장애인, 로봇처럼 수많은 소수자가 등장한다

대학생 때까지만 해도 페미니즘은 나에게 실무적인 문제에 가까웠다. 총학생회에 몸담으면서 성차별·성폭력 관련 실태 조사도 해야 했고, 대자보를 쓸 일도 많았으니까. 그러면서 사회 속 소수자들의 목소리에 집중하는 훈련이 됐던 동시에 페미니즘만 강조해서는 결코 충분하지 않다는 것도 느꼈다. 내가 주목한 주변 여성의 이야기가 결국 모든 종류의 소외와 배제에 대한 관심으로 확장된 셈이다.

올해 첫 장편소설 <지구 끝의 온실>을 포함해 총 다섯 권의 책을 발간했다. 어떤 이야기에 집중한 해였는지

<지구 끝의 온실>을 쓰기 시작하면서 본격적으로 식물에 관심이 생겼다. 소설에 등장하는 가상의 식물 ‘모스바나’의 특성을 구축하며 이소영 식물학자가 쓴 <식물 산책>, 이나가키 히데히로의 <전략가, 잡초> 등 식물에 대한 많은 책을 접했다. 식물마다 자기만의 생존 전략이 있는 걸 보며 그동안 너무 인간 중심적으로 세계를 바라본 게 아닌가 하는 생각이 들더라. 올해는 인간보다 식물과 사물 같은 비인간 존재에 관심을 많이 가져보려고 했다.

창작자로서 가장 경계하는 것

타인을 해치지 않는 이야기가 각광받는 요즘 소설계는 여성 작가들이 도덕적으로 올바른 창작물을 써야 한다는 강박에 사로잡히기 쉬운 환경인 것 같다. 나중에 고민하더라도 쓸 때만큼은 지나친 자기검열을 내려놓고 최대한 자유롭게 쓴다.

국내 소설 독자층은 20~30대 여성에 편중돼 있다. 이런 부분도 의식하는지

의식하지만 최근 생각이 조금 바뀌었다. 20~30대 여성이란 카테고리에도 너무나 다양한 입장과 의견이 존재할 텐데 그런 구분이 모든 차이를 뭉뚱그린다는 생각이 들더라. 경향성은 있을 테지만 개별적으로는 모두 다른 존재임을 잊지 않으려 한다. 연령과 성별이 다르다 해도 우리가 중요시하는 가치와 의견에 동의할 수 있다면 얼마든지 편하게 의견을 나눌 수 있다.

2021년, 당신에게 최고의 여성은

<스트릿 우먼 파이터>의 여성 댄서들. 특히 모니카와 가비가 심사위원과 대중의 평가가 어떻든 스스로 믿고 ‘마이 웨이’하는 모습에서 많은 영감을 받았다. 독자들의 반응과 평론에 대해 창작자로서 어디까지 받아들이고, 이들과 어떤 관계를 구축해야 하는지 고민이 많았는데, 결국 자기중심과 줏대를 잘 지키면 된다고 홀가분하게 생각하게 됐으니까.

Credit

- 에디터 류가영

- 사진 장한빛

- 스타일리스트 오주연

- 헤어 스타일리스트 장하준/박수정

- 메이크업 아티스트 장하준/심현섭

- 디자인 이효진

이 기사엔 이런 키워드!

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식