FASHION

2023 S/S 런던 패션위크에서 생긴 일

엘리자베스 여왕의 서거와 뉴 보테가 이야기까지!

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

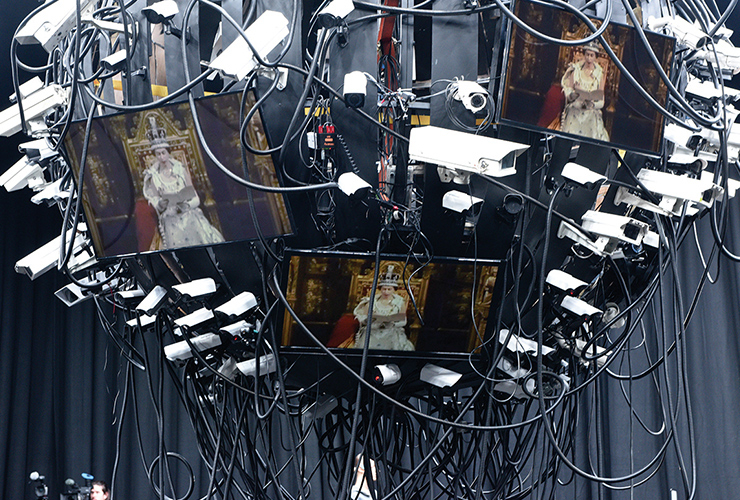

런던 패션위크를 앞두고 서거한 엘리자베스 여왕을 위해 디자이너들은 자신만의 방식으로 추모했다. 많은 쇼가 묵념으로 시작하는가 하면, 핼펀 쇼에선 컬러플 룩을 즐긴 여왕을 연상시키는 룩으로 오프닝을 열었고, 어덤은 검은 베일을 쓴 세 개의 드레스 룩으로 피날레를 장식했다. 여왕이 직접 쇼에 참석해 남다른 인연이 있었던 리처드 퀸은 여왕의 다큐멘터리와 함께 블랙 룩을 스물두 벌이나 선보이고 검은 꽃가루를 흩날리며 피날레를 장식했다. QUEEN OF HEART

」

「

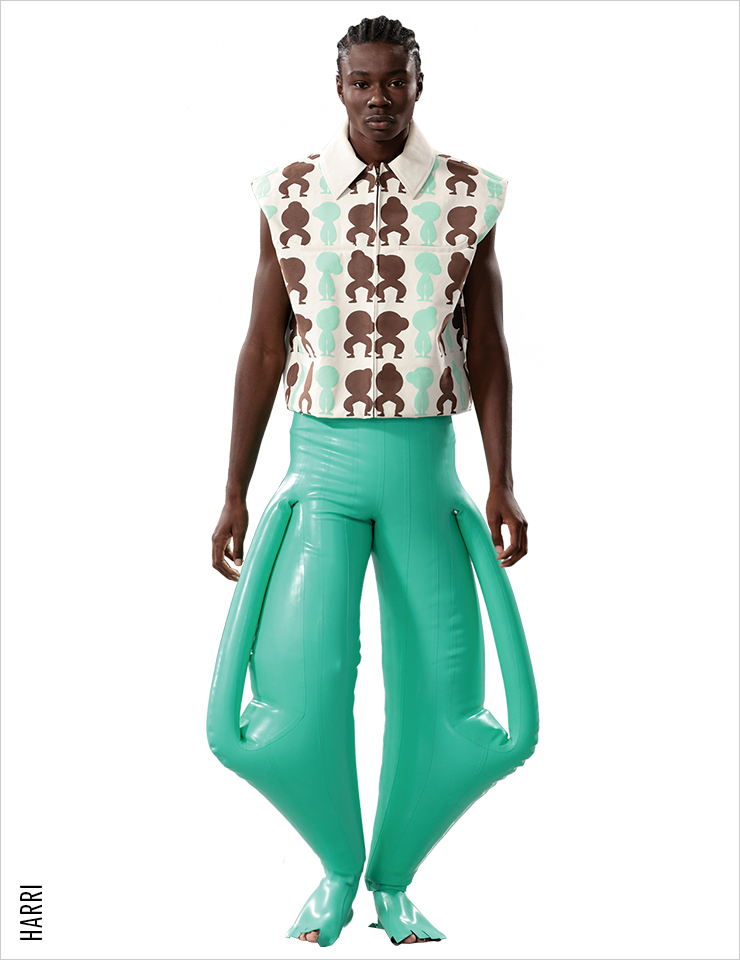

런던의 ‘통통’ 튀는 신인 디자이너들은 그야말로 손대면 터질 듯한 컬렉션을 선보였다. 첫 개인 쇼를 연 쳇 로는 그의 시그너처인 가시 돋친 소재로 몸을 과장되게 연출해 소재의 유연함을 보여줬고, 인도 출신의 디자이너 하리는 강아지가 바라본 자신의 왜곡된 모습을 상상하며 라텍스 소재로 부풀린 룩을 트램펄린 위에서 펼쳤다. 터질 듯 말 듯

」

「

5년 동안 버버리를 이끌어온 크리에이티브 총괄 책임자 리카르토 티시의 마지막 쇼는 영국의 해변으로 향했다. 햇볕에 빛바랜 데님, 수영복을 레이어드한 드레스 등 자연과 교감하는 컬렉션을 선보이며 막을 내린 쇼. 패션계의 눈은 벌써 다음으로 향하고 있었다. 바로 ‘뉴 보테가’를 이끌었던 다니엘 리에게로! GOOD BYE, TISCI

」

Credit

- 에디터 김지회/ 강민지/ 손다예/ 이재희/ 김명민

- 사진 IMAXtree.com/ gettyimageskorea

- 사진 instagram @demnagram

- 디자인 김희진

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식