회화 작가 콰야의 영감을 현실로 만든 양옥집

아티스트 콰야가 마음 가는 대로 흔한 양옥집을 단 하나뿐인 요새로 탈바꿈했다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

그림 속 세계가 현실 공간으로 번져 나오면 이런 느낌일까? 회화 작가 콰야의 집에 들어서면 그의 그림 속으로 한 걸음 진입한 기분에 휩싸인다. 목재와 벽돌, 타일 등 서로 다른 재료들이 차분히 조화를 이루는 가운데, 나른한 템포의 음악과 그윽한 커피 향이 낮게 깔려 분주한 마음이 금세 잔잔해진다. 이 집에 오기 전 콰야는 상수동의 작은 빌라에 살았다. 늘어나는 작품과 살림살이를 감당하기 어려워 이사를 결심했는데, 진짜 이유는 따로 있었다. 올해 14, 15세가 된 반려묘 키키와 코코 때문이다.

작업실 맞은편에 위치한 주방. 지그재그로 컷아웃된 목재 벽이 싱크대 후면을 가리고 주방과 거실을 느슨하게 나눈다.

“뒤늦게 고양이 알레르기가 있다는 사실을 알게 돼 분리 생활을 했어요. 제가 집에 있으면 키키와 코코는 작업실에 지내는 식이었죠. 아이들이 이제 나이가 꽤 있다 보니, 함께 있는 시간을 더 늘리고 싶더라고요. 이사 와서 공간이 넓어지니 한결 나아졌어요. 알레르기 약은 어쩔 수 없이 계속 먹고 있지만요(웃음).” 연희동 초입에서 한참 들어가야 나오는 집은 전형적인 1970~1980년대 양옥집이다. 약 1년간 인근을 다니며 마땅한 곳을 찾다 이 집을 만났을 때, 콰야 작가는 반듯한 외관에서 묘한 안정감을 느꼈다. 외관은 평범하더라도 속은 다르게 만들고 싶었기에 평소 눈여겨봤던 디자인 스튜디오 ‘콩과하’에 연락했다. 색과 재료를 다루는 감각이 마음에 들었고, 같은 또래라 소통도 원활할 것 같았다.

계단에서 바라본 미팅 룸. 픽셀처럼 가장자리가 분절된 독특한 테이블은 이 집의 시그너처.

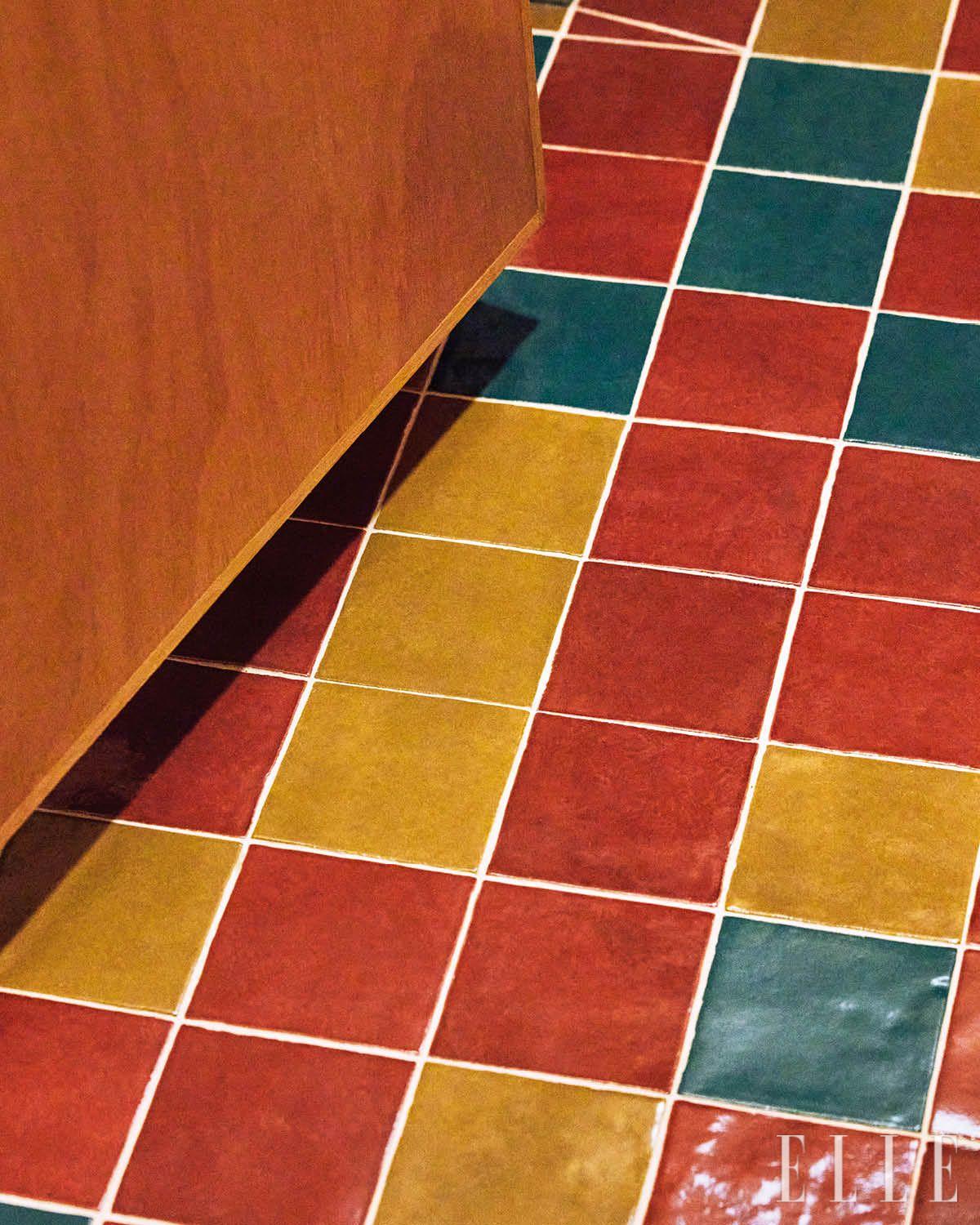

이 집의 첫 전환점은 벽을 허물고 천장을 트는 과감한 제안에서 출발했다. 기존 집은 1층이 여러 개의 벽으로 나뉜 구조라 다소 답답한 느낌이었다. 내벽을 철거하고 빔으로 구조를 보강한 뒤, 2층까지 천장을 터 빛과 시야를 위로 끌어올리자 공간이 완전히 다른 리듬을 갖게 됐다. 덕분에 낮엔 불을 켜지 않아도 될 만큼 햇빛이 깊숙이 들어온다. 기존 집의 오래된 요소는 집을 관통하는 디자인 언어가 됐다. “철거 공사 중 천장 마감이 유독 눈에 들어왔어요. 격자로 구성된 목재 마감이 독특하더라고요. 철거하기엔 아쉬웠죠.” 콩과하 김혜빈 대표는 1층 천장 마감을 뜯어내 2층 중문으로 탈바꿈시켰고, 2층 천장은 그대로 살렸다. 이후 계단 외벽 타일과 싱크대 가림벽, 거실 테이블 형태 등에 정사각형 모티프를 적용해 독특한 무드를 완성했다.

1층 한 쪽을 차지하는 비정형 테이블은 종종 집에 친구들과 손님을 초대하는 콰야 작가를 위해 콩과하가 직접 디자인하고 제작한 것이다. 상판이 지그재그로 컷아웃돼 모서리가 없어 더 많은 사람이 편하게 둘러앉을 수 있다. 다양한 컬러의 조합도 눈여겨볼 포인트다. 클라이언트와 긴밀한 합을 중시하기로 알려진 콩과하답게 콰야 작가와 인테리어 시안을 보며 오랫동안 컬러를 선별했다. 바닥과 화장실 타일의 컬러는 물론, 구조 보강에 쓰인 H빔까지 따로 도색했다. 마치 작가의 그림에서 스포이드로 추출한 듯한 색들이 곳곳에 흩뿌려져 작품과 더할 나위 없는 조화를 이룬다. 새로운 집은 콰야 작가에게 작품에 몰입할 수 있는 여유와 편의를 선사했다. 층고가 낮아 큰 작업이 어려웠던 이전 작업실과는 달리, 지금의 집에서는 대형 캔버스도 부담 없이 펼칠 수 있고 작품 보관도 한결 수월해졌다.

콰야 작가와 두 마리의 반려묘들.

1층 작업실.

“예전엔 집에 오래 있으면 답답해서 일부러 밖으로 나갔는데 여기선 그럴 필요가 없다”는 콰야의 말에 비록 6개월밖에 안 된 새 집이 이토록 아늑하게 느껴지는 이유를 짐작할 수 있다. 스쳐 지나기 쉬운 일상의 순간을 기록하는 콰야의 그림엔 그를 닮은 소년이 자주 등장한다. 무표정 속에 고민과 꿈, 수줍음과 울적함을 지닌 아이는 수많은 행인 틈에서 혼자 갈팡질팡하기도 하고, 짙은 어둠이 깔린 숲속에 앉아 멍하니 하늘을 보기도 한다.

‘걷는 사람들 속에서’ ‘길을 잃었을 때’ 등 쉽고 직관적인 제목을 붙이는 이유는 더 많은 사람에게 다가가고 싶어서다. “그림을 너무 어렵게 보지 않았으면 해요. 일일이 제목으로 작품을 설명하는 이유도 그 때문이죠. 제게 그림은 ‘대화’거든요.” 이런 태도는 지난 몇 년 사이 새로운 형태의 작업으로 이어졌다. 집 안 곳곳, 특히 테이블 위나 계단 옆 진열대에 옹기종기 모여 있는 세라믹 조각들이 그것이다. 코로나19로 닥친 어려움 속에서 시작한 세라믹은 그에게 또 다른 방식의 기록이 됐다. 흙의 촉감은 어지러운 마음을 가라앉혔고, 큰 계획 없이 형태가 생겨나는 과정은 위로에 가까웠다.

테이블 다리로 재활용된 기존 계단 난간 손잡이.

작업실의 회화 도구

콰야 작가의 세라믹 조각

그렇게 5년간 만들어온 세라믹을 모은 작품집도 최근 출간했다. 해가 떨어지면 작업을 시작한다는 콰야에게 밤은 오랜 동반자다. 콰야라는 예명이 밤에서 기원했고, 유독 그의 작품에서 밤이 자주 등장하는 이유다. 최근 작업에 관한 영감을 묻자 그는 얼마 전 갤러리 ERD에서 개최한 3인전 <밤 나들이>를 언급했다. “참여 작가들과 함께 붙인 전시명인데, 물리적 시간뿐 아니라 심적인 밤을 뜻해요. 어디로 향하는지 몰라도 어떻게든 걷는다는 이야기를 하고 싶었어요.” 집이 필요한 이유는 그것이 목적지가 아니라 누군가를 지탱해 주기 때문이다. 어둠이 찾아와도 잘 지날 수 있도록, 계속해서 나아갈 수 있도록. 온전히 마음 가는 대로 선택해 완성한 개인의 요새. 늦은 새벽까지 불이 꺼지지 않는 그곳에서 탄생할 콰야의 다음 장면을 그려본다.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 사진가 이주연

- 아트 디자이너 정혜림

- 디지털 디자이너 김민지

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!