STAR

34만1840점의 도자 조각으로 이룬 도예가 배세진의 시간

"흙의 시간을 좇아온 작가는 말했다. ""애써 열심히 해내는 무언가는 종류와 상관없이 존중받아야 해요. 저<br/>는 그걸 조금 더 티 내면서 사는 사람이죠."""

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

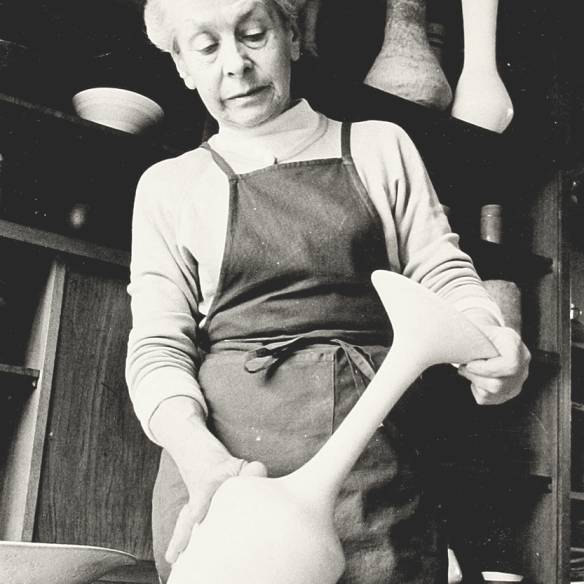

입체와 평면으로 완성한 ‘고도를 기다리며’ 연작.

작은 도자 조각에 일련번호를 찍고 이를 한 덩어리로 만드는 작업을 지난 10여 년간 이어왔습니다. 오늘은 어떤 숫자(번호)를 지나고 있나요

9월 7일 기준으로 341,840을 지나고 있습니다.

작업 밀도가 높을 때 ‘초시간적 경험’을 한다죠

‘눈 깜짝할 새’ 같은 건 집중력이 좋을 때 경험하곤 합니다. 요즘은 프린트 베이커리에서 열릴 새로운 전시 준비로 여러가지 신경 쓸 일이 많아 집중력을 발휘하지 못하고 있지만요.

다가올 전시에서 공개할 신작을 소개한다면

‘모든 조각은 크기에 상관없이 하나의 번호를 가진다.’ 작품 제작 규칙 중 하나입니다. 이번 전시에는 조각 하나를 크게 만들고 일련번호도 그에 비례해 크게 찍었어요. 일련번호를 숨기려 했던 이전 작업에 비해 조금 더 잘 보입니다. 번호가 30만 개 이상 늘어났으니 그동안의 수고를 한 번쯤 자랑하겠습니다.

입체와 평면으로 완성한 ‘고도를 기다리며’ 연작.

도자 조각에 일련번호를 붙이는 작업의 시작은

우연히 그리고 평범하게 학부시절 과제에서 시작했습니다. 기초 과정에서 배우는 판 작업 과제가 계기였죠. 당시 오랜만에 칭찬을 들었어요. 자존감이 바닥일 때라 기분이 좋았어요. 이렇게 작업을 오랜 시간 반복하면서 점점 중요하게 생각된 건 사람의 일과 노동이에요. 애써 열심히 해내는 무언가는 종류와 상관없이 존중받아야 해요. 저는 그걸 조금 더 티 내면서 사는 사람이죠.

작업의 뼈대가 된 아이디어는 ‘흙의 시간을 좇겠다’는 뜻이라죠

처음 도예를 배울 때 가장 놀라웠던 경험이 ‘기다림’이었어요. 흙으로는 내가 원하는 시간에 작업할 수 없거든요. 어느 정도 조절은 가능하지만 도예가의 작업은 흙이 마르기 전 혹은 마른 뒤, 흙이 준비된 시간에 이뤄지기 때문에 자연스럽게 흙의 시간을 좇을 수밖에 없어요.

대표작인 ‘고도를 기다리며’ 시리즈는 사무엘 베케트의 작품에서 제목을 가져왔습니다. 배세진의 ‘고도’는

베케트의 작품 속 두 주인공도 사실 왜 고도를 기다리는지 잘 알지 못합니다. 저도 비슷해요. 다만 기다리는 과정이 중요합니다. 저에게는 작업 과정이죠.

입체와 평면으로 완성한 ‘고도를 기다리며’ 연작.

기능이 없고 조각이 아닌 조형 도자 영역은 현대미술에서 힘든 분야 중 하나라고 언급한 적 있어요. 어려운 토대에서 작업을 지속해 온 동력은

참 가난했어요. 게다가 이런 작업을 하니 주변에서 ‘밥 벌어먹고 살기’ 힘들 거라고 했죠. 그러니 오기가 생겼고 여기까지 오게 됐습니다. 지금도 여전히 가난한 작가지만 이젠 하고 싶은 작업을 하면서 살 수 있게 됐어요.

당신이 매료된 도자 예술의 정수

작업실에서 도자기 수업을 하고 있는데, 토요일 아침 10시 수업 때마다 가장 일찍 오셔서 문 앞에서 기다리는 분이 있습니다. 도자 예술의 정수는 이런 것이에요. 평일 내내 일하고 매주 토요일 10시에 도자기를 만들고 싶은 마음이요.

배세진의 작품이 누군가의 삶에서 어떤 사물로 존재하길 바라나요

누군가 애써 만든 물건과 그렇게 살아가는 사람으로 존재하면 좋겠습니다.

Credit

- 에디터 이경진

- 디자인 김희진

엘르 비디오

엘르와 만난 스타들의 더 많은 이야기.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식