FASHION

나를 돋보이게 하는 마법의 실루엣, 핏, 라인 찾기_선배's 어드바이스 #23

많은 이들이 옷에 몸을 맞추려다 불행해진다. 몸에 옷을 맞출 수는 없는 걸까? 나만의 매력을 최고로 이끌어내는 실루엣, 핏, 라인이란 무엇일까? 나를 돋보이게 하는 마법의 실루엣, 핏, 라인 찾기.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

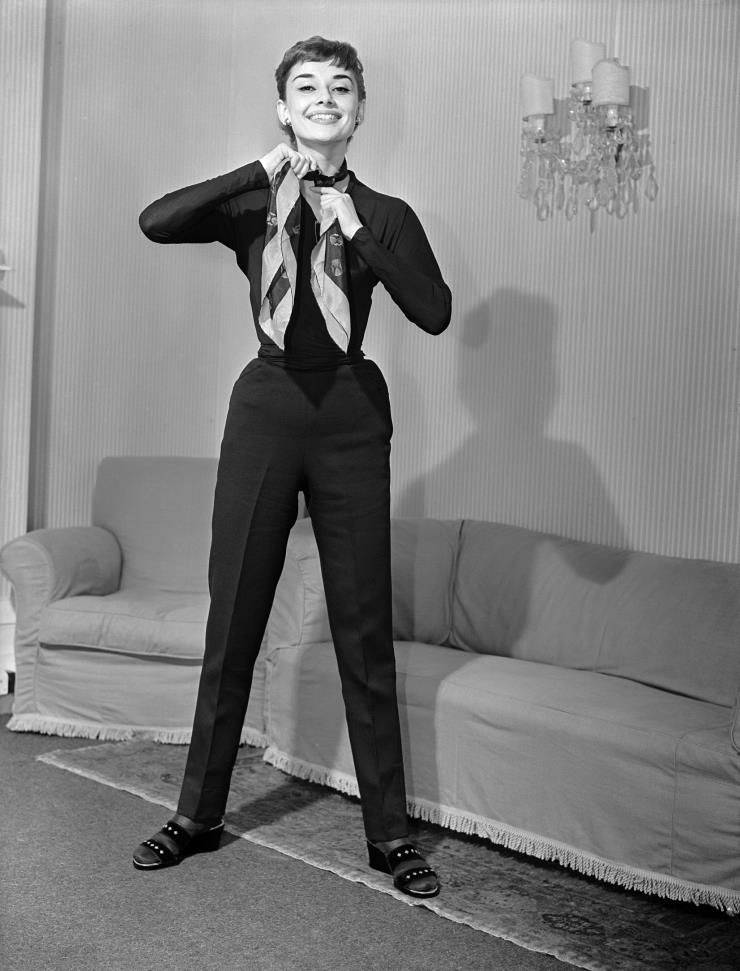

영화 <사브리나>의 오드리 헵번. ⓒGetty Images

전체적으로 옷이 이룬 형태인 실루엣은 사람의 몸을 통해 이미지와 이야기를 만들어낸다. 드라마 <사이코지만 괜찮아>에서 고문영(서예지분)은 X자에 가까운 아워 글라스 실루엣 의상들을 즐겨 입는다. 부풀린 머리까지 더해 언뜻 영국 엘리자베스 1세 초상이 떠오르는데 둘 다 힘, 카리스마에 집착한 인물이다.

핏은 ‘슬림하다’, ‘박시하다’처럼 몸과 옷 사이의 공간감을 말한다. 또는 바지처럼 옷 한 피스의 형태 종류들이기도 하다. 바지 핏은 특히나 유행을 많이 타서 ‘슬림 스트레이트 핏’ 광풍이 불었다가 어느 순간 사라지고 ‘스키니 핏’이 됐다가 정반대 ‘배기 핏’이 유행하기도…. 라인은 말 그대로 옷의 선이다. 부위에 따라 네크라인, 레그 라인, 헴 라인 등이 있고, 다트, 스티치처럼 구조나 장식 목적 라인도 있다.

자기 몸 고유의 장점은 충분히 드러내고 감추고 싶은 면은 눈에 잘 안 띄게 하면서 새로운 매력까지 일깨우는 게 최상의 실루엣, 핏, 라인이다. 하지만 웬만큼 옷을 많이 입어 보기 전에는 자신에게 가장 잘 어울리는 게 무엇인지 알기 어렵다. 기본 원칙은 마음에 들지 않는 신체 부위와 살짝 반대인 실루엣, 핏, 라인이어야 한다는 것이다. 부족하다 느끼는 부위는 채우고, 넘친다 느끼는 부위는 끼지도 크지도 않은 적당한 핏으로 시선이 지나가게 한다.

물론 일반인도 자신 그 자체를 한껏 내세울 수 있다. 동북아인 중엔 드물지만 가슴이 크고 허리는 상대적으로 가는 글래머러스한 체형은 박시한 옷으로 감추기만 할 게 아니라 허리는 꽉 조이고 깊이 팬 네크라인 옷으로 승부를 걸어도 좋다. 골반이 크고 발목으로 갈수록 가는 체형이 레깅스를 입으면 유독 빛나는 것처럼 말이다.

이래저래 기성복이 제대로 어울리는 게 없다 싶을 때 마법의 솔루션이 바로 맞춤이다. <여성동아> 올 2월호에서 한국인 최초로 디올 아틀리에에서 패턴 디자이너로 일하는 임세아의 인터뷰를 읽었다. 디자이너가 표현하고자 하는 디자인을 최초의 실제 옷으로 구현하고 입을 사람에 맞게 실루엣, 핏, 라인 하나까지 책임지는 역할이 패턴 디자이너다. 국내에서는 패턴사라고 한다. 배우 샤를리즈 테론, 제니퍼 애니스톤, 다코타 패닝의 시상식 드레스 패턴을 디자인했는데 샤를리즈 테론에 대해 “그녀의 드레스 한 벌을 만들기 위해 숙련된 패턴 디자이너 세 명이 200시간 이상을 매달려야 했어요. 꼬박 일주일 이상이 걸렸던 것으로 기억해요.”라고 소회를 밝혔다.

그러니까 기성복은 대량 생산을 위한 최초의 설계만 존재할 뿐, 샤를리즈 테론에게 임세아와 같은 디자이너들이 매달렸듯 완벽한 실루엣, 핏, 라인까지는 추구하지도, 책임지지도 않는 옷이다. 그래선지 맞춤복을 즐겨 입는 남자들은 기성복 쇼핑할 때 몸이 아닌 옷을 탓하는 데 능하다. 똑같이 소매가 끼는 옷을 입어봐도 여자는 “어떡해, 팔뚝 살 때문에 안 들어가.” 하며 창피해하는 반면 그런 남자는 “소매가 너무 좁게 나왔잖아!”라며 옷 탓을 하는 경우가 많다.

기성복 이전의 세상에는 오직 단 한 사람에게 딱 맞는 맞춤복 밖에 없었다 .

Credit

2025 가을 필수템 총정리

점점 짧아지는 가을, 아쉬움 없이 누리려면 체크하세요.

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

엘르의 최신소식